Das Bundeskabinett hat eine überarbeitete Wasserstoff-Strategie beschlossen. Damit erfolgt eine tiefgreifende Anpassung der im Juni 2020 beschlossenen Strategie. Wichtigster Punkt: Bis 2030 sollen in Deutschland klimaneutral arbeitende Elektrolyseanlagen mit einer Erzeugerkapazität in Höhe von mindestens zehn Gigawatt entstehen – doppelt so viel wie bisher geplant.

Höheren Bedarf möchte die Bundesregierung durch Importe befriedigen – dafür wird eine gesonderte Importstrategie erarbeitet. Insbesondere energieintensive Industrien wie die Stahl-, die Baustoff-, die Glas-, die Papier-, die Nichteisen-Metall- und die chemische Industrie könnten mit grün erzeugtem Wasserstoff klimafreundlicher arbeiten. Alle diese Industrien stehen oft am Anfang der Wertschöpfungskette und sind somit Schlüssel-Industrien für die deutsche Wirtschaft.

Blauer Wasserstoff wird förderfähig

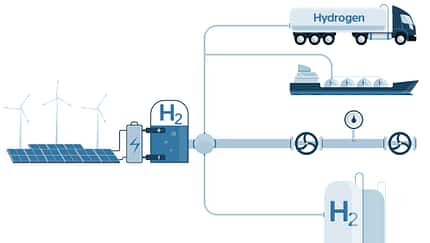

Während die Strategie von 2020 noch ausschließlich sogenannten grünen Wasserstoff als förderfähig ansah, soll jetzt unter anderem auch blauer Wasserstoff förderfähig sein – in geringen Dosen. Die Farbe bezieht sich nicht auf den Wasserstoff selbst: Der unter Standardbedingungen vorkommende molekulare Wasserstoff ist ein farbloses Gas. Die farbliche Einteilung dient der Unterscheidung, wie umweltfreundlich der Wasserstoff entstanden ist. Wasserstoff entsteht unter anderem durch die Aufspaltung von Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff – dieser Vorgang nennt sich Elektrolyse. Grün ist der Wasserstoff nur, wenn die für diese Elektrolyse nötigen hohen Energiemengen aus erneuerbaren Quellen kommen. Erzeugen Windräder, Wasserkraftwerke oder Solaranlagen den Strom für die Elektrolyse, erfolgt die Produktion des Wasserstoffs CO₂-neutral.

Es könnte schmutzig werden

Sogenannter blauer Wasserstoff gehört wiederum zu den ausgesucht schmutzigen Wasserstoffen. Er entsteht durch Dampfreformierung fossiler Brennstoffe wie Erdgas, Kohle oder Öl – als Abfallprodukt fällt CO₂ an.

Während beim grauen Wasserstoff (Gewinnung aus Erdgas) das Kohlendioxid in die Atmosphäre gelangt, wird das CO₂ beim blauen Wasserstoff im umstrittenen CCS-Verfahren (Carbon Capture and Storage: Kohlenstoff-Abscheidung und -Speicherung) unterirdisch endgelagert. Ob CO₂ über Jahrhunderte sicher in unterirdischen Speichern gelagert bleibt, weiß niemand – deshalb lehnen Energiekonzerne eine Haftung bei eventuell durch die Speicherung verursachten Schäden ab.

Wissenschaftler der kalifornischen Stanford University haben in einer Studie herausgefunden, dass es bei der Verpressung von Kohlendioxid sehr wahrscheinlich zu schwachen Erdbeben kommt, bei denen in den unterirdischen Speichern Lecks entstehen könnten. Die Universität kommt zum Schluss, dass die unterirdische CO₂-Speicherung wahrscheinlich eine erfolglose Strategie zum Erreichen von Treibhausgas-Reduktionen sei. In Deutschland ist CCS gemäß dem 2012 verabschiedeten Kohlendioxidspeicherungsgesetz rechtlich nicht möglich. Die aktuelle Bundesregierung möchte die Speicherung allerdings erlauben – auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) setzt sich inzwischen dafür ein. In Österreich ist CCS seit 2011 verboten, die Niederlande und Norwegen praktizieren CCS bereits.

Blauer Wasserstoff schlimmer als Kohle

Wegen der unterirdischen Verpressung von CO₂ bezeichnen ironische Stimmen, technisch falsch, auch die Produktion von blauem Wasserstoff als "CO₂-neutral". Hinzu kommt, dass bei der Dampfreformierung der Wirkungsgrad für die Erzeugung von Wasserstoff aus beispielsweise Erdgas nur 60 bis 70 Prozent beträgt, während bei der Elektrolyse 70 bis 80 Prozent möglich sind.

Was den Einsatz von blauem Wasserstoff ebenfalls fragwürdig macht: Forscher der Universitäten Cornell (US-Bundesstaat New York) und Stanford haben in einer Studie herausgefunden, dass derart erzeugter Wasserstoff einen um 20 Prozent größeren Treibhausgas-Fußabdruck erzeugt als die direkte Verbrennung von Kohle oder Erdgas. Der Grund dafür sind sogenannte flüchtige Verluste: Bei dieser Art der Wasserstoffproduktion entweicht Methan in die Atmosphäre – die Erderwärmungswirkung von Methan ist 86 Mal höher als die von CO₂. Die Forscher kommen zu dem Fazit, dass die Verwendung von blauem Wasserstoff aus Klimagründen nicht gerechtfertigt wäre, selbst wenn das bei seiner Produktion anfallende CO₂ unbegrenzt sicher gespeichert werden kann, was Stand heute eine optimistische, unbewiesene Annahme ist. Innerhalb der Bundesregierung setzt sich allerdings die Einschätzung durch, dass auch blauer Wasserstoff für die Zukunftsstrategie hilfreich ist. Die FDP betont, blauer Wasserstoff könne ein „Wegbereiter für die zukünftige Produktion und Nutzung grünen Wasserstoffs im großen Maßstab sein“.

Ebenfalls Teil der überarbeiteten Wasserstoff-Strategie ist, dass bis 2030 alle relevanten Erzeugungs-, Import- und Speicherstätten mit ihren jeweiligen Abnehmern verbunden sind – dies soll vorwiegend über das Erdgas-Fernleitungsnetz geschehen. Dabei sollen mindestens 1.800 Kilometer Wasserstoffleitungen durch Umstellung von Erdgasleitungen oder Neubau entstehen.