In der ersten Folge unseres Podcasts Moove zum Buch „Die Tesla-Files“ sprachen wir mit den Autoren Sönke Iwersen und Michael Verfürden hauptsächlich über das E-Auto-Unternehmen. Beides ist naturgemäß nicht wirklich zu trennen. Wie bei Tesla nahm auch die Aufmerksamkeit für Elon Musk zuletzt stetig zu, was vor allem am politischen Engagement des Unternehmenslenkers von Tesla, Space X, Starlink, X (vormals Twitter) et cetera liegt. Wie bei Tesla drehten die Meldungen von überdrehten Versprechungen einer großartigen Zukunft ins Negative. Wie bei Tesla dürfte das an der Politisierung von Musk liegen.

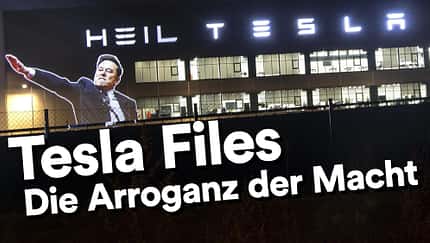

Die Fülle des Materials lieferte Stoff genug für ein Buch. Genau das haben Sönke Iwersen und Michael Verfürden geschrieben. "Die Tesla Files" erschienen am 21.3. 2025 im C.H. Beck-Verlag. Das sehr lesenswerte Buch gibt es hier. Mit den Autoren haben wir in der zweiten Podcast-Folge vor allem über Elon Musk gesprochen.

Elon Musk hat keine Chance und nutzt sie

Unser Gespräch mit den Buchautoren durchzog ein Phänomen wie ein roter Faden: Das System Tesla basiert auf dem Mythos Elon Musk. Dass den Südafrikaner viele bewundern und ihm Jüngern gleich folgen, liegt an seinen unbestreitbaren und vor allem unwahrscheinlichen Erfolgen: Mit Tesla stand Musk mehrmals kurz vor dem Bankrott, die Erfolgschance für Space X taxierte er selbst auf allenfalls zehn Prozent. Ein Scheitern hätte auch für ihn persönlich die Pleite bedeutet. Weiteres spektakuläres Beispiel: Mit seinen ersten Millionen kaufte Elon Musk einen McLaren F1. Als er mit Peter Thiel in dem V12 unterwegs war, um Investoren zu treffen und Risikokapital für sein junges Unternehmen PayPal zu beschaffen, ließ er sich von Thiel provozieren, eine Kostprobe von der Leistungsfähigkeit des Autos zu geben. Aber er versäumte, die Traktionskontrolle zu aktivieren. Der schwer beherrschbare Sportwagen flog ab, durch die Luft und schlug in einer Böschung ein. Erstaunlicherweise wurden weder Peter noch Elon verletzt und trampten zu ihrem Treffen.

Musk, so beschreibt es Buchautor Sönke Iwersen, ist persönlich derart risikobereit, wie es niemand für möglich halten würde. Auch seine Bereitschaft, an eigene physische und psychische Grenzen zu gehen, scheint die Vorstellungskraft der meisten Mitmenschen zu sprengen. Was die religiös anmutende Philosophie des Longtermism damit zu tun hat, hören Sie in Folge 2 unseres Moove-Podcasts zu den Tesla-Files.

Zusammen mit den offensichtlich bescheidenen Erfolgschancen vorher wirkt das Erreichte auf Umstehende mindestens titanenhaft. Das führt zu einer übersteigerten Heroisierung der Person Elon Musk. Die Idealisierung geht so weit, dass Musk im Wortsinne (mit Bild) im Zentrum der Unternehmenswerte steht. Die Message: "Werdet alle mehr wie Elon." Schon das macht Kritik an Ideen von Musk zum Sakrileg. Und offenbar viele Mitarbeiter zu einer Art pseudo-religiöser Wächter – Elons Wille geschehe.

Wer kritisiert, wird entfernt

Die Folge: Übertriebene Kontrolle, Druck auf Abweichler, ein Arbeitsklima, das vielfach von Angst geprägt ist. Auch Elon Musk selbst legt anscheinend mehr Wert auf eine positive Einstellung zum Unternehmen als auf Qualifikation – und will das gerne kontrollieren. Es gibt eine Mail von Musk, in der er klarmacht, dass jede Neueinstellung seiner Zustimmung bedarf. Dass das angesichts der enormen Fluktuation (um die 40 Prozent) und der entsprechend jährlich 5-stelligen Zahl an Neueinstellungen nicht funktionieren kann – egal.

Das Paradoxe: Der Whistle-Blower, dessen 100 GB interner Daten die Grundlage der Tesla-Files bilden, hat 2019 bei Tesla angefangen, weil er Elon Musk bewundert hat und es sein Lebenstraum war, in dessen Unternehmen zu arbeiten. Gleich in seiner Anfangszeit als Service-Techniker hat er bei einem Präsentationstermin geistesgegenwärtig einen Brand verhindert und erhielt ein Lob per Mail von Elon Musk persönlich. Sein Fehler: Musks Aufforderung, sich zu melden, falls er auf weitere Missstände träfe, hat er ernst genommen und wohl erst verstanden, dass das so nicht gemeint war, als er gemobbt und entlassen wurde. Auf Fehler aufmerksam machen, interpretiert das Unternehmen als feindseliges Sakrileg; wer sie äußert, ist schädlich fürs Unternehmen, muss die Gemeinschaft verlassen.

Ohne angstfreie Kommunikation steigt die Fehlerquote

In den Tesla-Files tauchen weitere Beispiele auf, die illustrieren, dass die Stigmatisierung von Kritik negative Auswirkungen auf die Behebung von Fehlern hat:

- Als Musk mit einem Prototyp ins Werk kommt, gibt er in Auftrag, das Navigationssystem zu überarbeiten – weil es eine andere Route vorgeschlagen hat, als er sie genommen hätte.

- Für den Cybertruck möchte er eine nahtlose Konstruktion ohne Fugen. In den Tesla-Files gibt es Kommunikationsverläufe von Ingenieuren, die das für nachteilig halten, sich aber klar sind, dass sie das umsetzen müssen – weil Musk es will. (In der Bildergalerie zeigen wir die Gründe für den aktuellen Cybertruck-Rückruf).

- Bei einem virtuellen Meeting zu einem Investors-Day spricht Musk minutenlang ins abgeschaltete Mikro. Niemand hört, was er sagt. Aber keiner weist ihn darauf hin, dass er sein Mikro abgeschaltet hat.

Sogar Musk selbst scheint kein Interesse zu haben, Probleme und Fehler aus der Welt zu schaffen: Er hat ein Video von sich selbst gepostet, in dem er engagiert ein Computer-Spiel zockt. Ein SpaceX-Mitarbeiter berichtet ihm, dass der letzte Raketenflug beinahe in einer Katastrophe mit Raketenexplosion geendet wäre. Musks Reaktion ist ein kurzer Ausruf – das war’s. Gepostet hat er das Video dennoch.