Wer seinen Autoführerschein vor 1999 gemacht hat, ist fein raus: Mit dem alten "Lappen" (Klasse 3) dürfen Zugfahrzeuge mit bis zu 7,5 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht sowie Gespanne bis 18,5 Tonnen gefahren werden. Ab dem 50. Lebensjahr reduziert sich die Gesamtmasse auf zwölf Tonnen. Pkw-Führerscheine, die ab 1999 erworben wurden (Klasse B), berechtigen nur noch zum Führen von Fahrzeugen bis 3,5 Tonnen sowie Anhängern mit bis zu 750 Kilo. Das zulässige Gesamtgewicht von Auto und Hänger darf jedoch nicht über 3,5 Tonnen hinausgehen. In einer eintägigen Schulung kann der Führerschein der Klasse B um die Erweiterung B96 "aufgebohrt" werden. Dann dürfen Anhänger und Zugfahrzeug 4.250 Kilo wiegen, was für die meisten Caravans ausreicht.

Wer mehr ziehen möchte, braucht die Erweiterung BE. Auch für Wohnmobilisten ist ein alter Dreier-Führerschein von Vorteil, da er für Fahrzeuge bis zu 7,5 Tonnen gilt. Bei späteren Klasse-B-Führerscheinen greift die 3,5-Tonnen-Grenze. Ein zusätzlicher Anhänger ist unter Einhaltung der genannten Gewichtsobergrenzen auch am Wohnmobil erlaubt. Für mobile Heime zwischen 3,5 und 7,5 Tonnen ist der C1-Führerschein erforderlich.

Im Wohnwagen ist die Sache einfach: Darin darf sich während der Fahrt niemand aufhalten. Im Wohnmobil gibt es hingegen Sitze, die genutzt werden dürfen, wenn sie mit einem Sicherheitsgurt ausgestattet sind. Oft sind das die in Fahrtrichtung ausgerichteten Sitze am Esstisch. Kinder unter zwölf Jahren und unter 1,50 Metern Größe benötigen wie im Auto einen Kindersitz bzw. eine Sitzerhöhung.

Für Wohnmobile bis 3,5 Tonnen gelten die gleichen Geschwindigkeitsbeschränkungen wie für Pkw. Wiegt das Mobil zwischen 3,5 und 7,5 Tonnen, beträgt die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf Autobahnen 100 km/h. Ab 7,5 Tonnen sind 80 km/h auf Autobahnen und 60 km/h auf Landstraßen erlaubt.

Für Wohnwagen gilt ein Tempolimit von 80 km/h. Unter bestimmten Bedingungen sind jedoch auch 100 km/h auf der Autobahn drin. Zu den Bedingungen gehört unter anderem, dass die Reifen des Anhängers für 120 km/h ausgelegt und nicht älter als sechs Jahre sind. Zudem benötigt der Wohnwagen eine Stabilisierungseinrichtung oder das Zugfahrzeug ein Anhänger-ESP. Im Ausland gelten oft abweichende Regeln. Daher sollte man sich vor Fahrtantritt mit der Gesetzeslage aller Länder beschäftigen, die auf der Reiseroute liegen.

Ja. Ältere Wohnmobile ohne grüne Plakette müssen einen Bogen um Umweltzonen machen. Nicht einmal um auf einen Stellplatz zu gelangen, darf das Gebiet durchfahren werden. Richten Kommunen zusätzliche Fahrverbote ein, die über die Regelungen der grünen Plakette hinausgehen – etwa Fahrverbote für EU5 und EU5-Diesel –, gelten sie ebenfalls für Wohnmobile.

Zum Kochen und Heizen kommt in den meisten Camping-Mobilen Gas zum Einsatz. Die Gasanlage muss alle zwei Jahre auf ihre Sicherheit hin überprüft werden. Hier werden Funktion und Dichtigkeit untersucht, ebenso der Zustand von Schläuchen und Reglern. Die Gasprüfung führen Unternehmen wie TÜV und DEKRA oder aber auch Wohnmobil-Werkstätten durch. Wegen technischer Probleme mit den Messgeräten ist die Gasprüfungspflicht derzeit bis zum 1.1.2023 ausgesetzt. Dennoch sollte die Gefahr, die von leicht entzündlichen Stoffen wie Propan-Gas ausgeht, nicht unterschätzt werden. Gas ist schwerer als Luft und sammelt sich am Boden. Gaskästen oder -schränke müssen eine Öffnung von einem mindestens 100 cm² freien Querschnitt haben, die zur Außenluft führt. In Flaschenkästen oder -schränken dürfen sich zudem keine Strom- oder Zündquellen befinden.

Die Flaschen müssen fest mit dem Fahrzeug verbunden und gegen Verdrehen gesichert sein. Schmelzsicherungen öffnen bei Bränden, wodurch das Gas bei einem Unfall etc. entweichen kann. Flüssiggasgeräte dürfen beim Tanken, in Parkhäusern, Garagen oder auf Fähren nicht benutzt werden. Während der Fahrt müssen die Ventile der Flaschen zugedreht sein, es sei denn, ein spezieller Crash-Sensor verhindert, dass bei Unfällen Gas austritt.

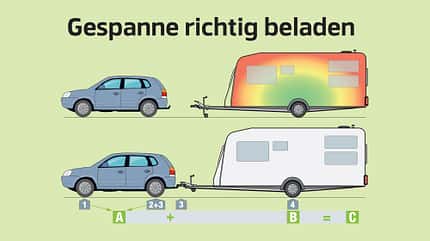

Die richtige Beladung von Wohnmobilen wird im Artikel So (un)sicher sind Reisemobile behandelt, sodass wir uns hier auf Wohnwagen konzentrieren: Caravaner sollten besonders schwere Gegenstände im Zugfahrzeug unterbringen, dabei aber auch sein maximales Gesamtgewicht sowie die zulässigen Achsgewichte für vorn und hinten im Auge behalten. Die Stützlast auf die Anhängerkupplung durch den eingehängten Wohnwagen erhöht die Last auf die Hinterachse ebenfalls und reduziert die Zuladung. Für Fahrräder eignen sich spezielle Deichsel- oder Dachträger. Ladung im Wohnwagen wird am besten möglichst tief und im Bereich der Wohnwagen-Achse oder etwas davor untergebracht.

Auch Wohnanhänger dürfen nur bis zu ihrem zulässigen Gesamtgewicht beladen werden. Darf der Caravan beispielsweise 1.800 Kilo wiegen und kommt leer auf 1.200 Kilo, beträgt die Zuladung 600 Kilo – falls das Zugfahrzeug überhaupt 1.800 Kilo ziehen darf. Und was, wenn nicht? Dann wird es etwas komplizierter, da jetzt auch noch die Stützlast auf die Anhängerkupplung in die Rechnung miteinfließt: Beträgt die Anhängelast des Zugfahrzeugs beispielsweise 1.500 Kilo, dann darf unser leer 1.200 Kilo wiegender Wohnwagen, der eine Stützlast von 100 Kilo auf die Anhängerkupplung ausübt, 1.600 Kilo wiegen. Die zulässige Anhängelast darf in diesem Fall nämlich um den Wert der zulässigen Stützlast überschritten werden. Aber Achtung: Von der Zuladung des Zug-Pkw geht die Stützlast wie oben erwähnt ab. Sämtliche Gewichtsangaben finden sich in den Fahrzeugscheinen von Pkw und Wohnwagen.

Die grüne Zone zeigt, wo schwere Gegenstände im Wohnwagen am besten verstaut werden: über der Achse und möglichst weit unten. Die Stützlast (3) sollte möglichst den maximal erlaubten Wert erreichen. Bei Wohnwagen beträgt der oft 100 Kilo, viele Zugfahrzeuge liegen jedoch darunter. Wird die Stützlast ausgeschöpft, verbessert sich das Fahrverhalten des Gespanns spürbar, wie Tests unserer Schwesterzeitschrift CARAVANING ergaben. Die Stützlast erhöht jedoch die Belastung der Hinterachse im Zugfahrzeug und muss von dessen maximaler Zuladung abgezogen werden. Für die Ermittlung der Stützlast reicht eine einfache Personenwaage aus dem Badezimmer, die unter das Deichsel-Rad geschoben wird. Spezielle Überfahr-Waagen für den Camping-Bedarf (siehe oben) sind ab ca. 150 Euro erhältlich.

Geld, Fotoausrüstung, Handys: Anders als bei einem Hotelaufenthalt führt der Camper seine Wertsachen meist den gesamten Urlaub über mit sich im Fahrzeug. Das wissen auch Diebe. Bei kurzen Tank- oder Einkaufsstopps ist es daher sinnvoll, dass eine Person im Fahrzeug bleibt – gerade an viel befahrenen Orten wie Autobahn-Raststätten.

Auf Camping-Plätzen ist das Einbruchsrisiko geringer. Dennoch schadet es nicht, Kontakt zu seinen Stellplatznachbarn aufzubauen, damit zumindest auffällt, wenn Unbekannte sich am Fahrzeug zu schaffen machen. Ein netter Kontakt macht den Aufenthalt zudem angenehmer. Darüber hinaus empfiehlt es sich, die nicht allzu soliden Türen und Fenster von Wohnmobil und Wohnwagen mit zusätzlicher Technik vor Einbruch zu schützen. Für die Türen im Fahrerhaus und Wohnbereich gibt es Zusatzschlösser bereits ab 50 Euro.

Für Kunststofffenster werden Profilleisten aus Metall angeboten, die ein Aufhebeln erschweren. Rund 200 Euro kosten spezielle Camping-Tresore, die sich fest mit der Karosserie verschrauben lassen und zumindest für Geld, Handy und Ausweispapiere genügend Platz bieten. Hundertprozentige Sicherheit können solche Zusatzmaßnahmen zwar nicht versprechen, für Diebe wird der Einbruch jedoch zeitaufwendiger, sodass sie sich im Zweifel ein anderes Fahrzeug suchen. Auch Alarmanlagen können abschreckend wirken, sofern ihr Vorhandensein von außen durch Aufkleber etc. erkennbar ist.

Prinzipiell unterscheiden sich Versicherungen für Wohnmobile kaum von denen für Pkw. Auch für Camper gibt es Schadenfreiheitsklassen, die unfallfreies Fahren belohnen. Was versichert ist, hängt vom Tarif ab. Internetportale wie das der Stiftung Warentest (www.test.de) liefern aktuelle Tarifvergleiche. Teure Policen sind nicht immer besser als günstige.

Bei Langfingern greift die Hausratversicherung meist nicht. Es lassen sich jedoch zusätzliche Wohnmobil-Versicherungen abschließen – auch für Mietmobile –, die bei Einbruch, Diebstahl, Brand etc. wirksam werden, meist jedoch in begrenzter Höhe. Wer einen Camper mietet, sollte auf eine Vollkaskoversicherung bestehen; je niedriger die Selbstbeteiligung, desto besser. Der Geltungsbereich der Versicherung ist ebenfalls einen Blick wert: Manche Tarife schließen Länder wie Marokko, Türkei oder Russland aus.

Ein Wohnwagen muss wie ein Auto alle zwei Jahre zum TÜV. Ist er ganz neu und liegt beim zulässigen Gesamtgewicht unter 750 Kilo, ist die erste HU nach drei Jahren fällig. Dieselbe Regelung betrifft neue Wohnmobile bis 3,5 Tonnen, bei denen der erste HU-Termin ebenfalls erst nach drei Jahren anfällt. Wagen zwischen 3,5 und 7,5 Tonnen müssen alle 24 Monate zur Untersuchung, nach dem sechsten Jahr alle zwölf Monate. Große Mobile über 7,5 Tonnen müssen von Anfang an jährlich zur HU. In allen Fällen lässt sich die Gasprüfung gleich miterledigen.

Prinzipiell darf ein Wohnmobil überall parken, wo es nicht ausdrücklich verboten ist – auch wochenlang, sofern es zugelassen und fahrbereit ist. Einem Pkw-Fahrer wird ja auch nicht vorgeschrieben, wie oft er sein Auto benutzen muss. Das Wohnmobil muss jedoch ausreichend Platz für den fließenden Verkehr bieten, was im Wohngebiet oder der Altstadt nicht immer der Fall ist.

Parken heißt jedoch nicht gleich Campen: Im Wohnmobil übernachtet werden darf nur zur Wiederherstellung der Fahrtüchtigkeit, sprich für eine Nacht. Stühle oder sonstiges Zubehör müssen im Camper bleiben. Ist ein Parkplatz per Schild nur für Pkw zugelassen, dürfen streng genommen lediglich Wohnmobile bis 2,8 Tonnen parken. Bei Wohnwagen ist der Gesetzgeber strikter: Werden sie vom Zugfahrzeug abgekoppelt, dürfen sie nur zwei Wochen auf einem öffentlichen Parkplatz stehen.

Nein. Nicht alle Gullys sind an die Kanalisation angeschlossen, sodass Abwasser von der Straße oft nicht im Klärwerk landet. Stattdessen gelangt es in Rückhaltebecken; Schmutzwasser kann dann bei starkem Regen umliegende Gewässer verunreinigen. Die Bußgelder für illegales Entsorgen sind teils sehr hoch. Für Camper gibt es stattdessen Entsorgungsstationen mit Gullys, die in eine Kläranlage münden. Dort lässt sich auch die Chemie-Toilette entleeren. Solche Stationen sind auf den meisten Camping- und vielen Stellplätzen vorhanden, zum Teil auch an Autobahn-Raststätten oder -Tankstellen.

Gesetze und Vorschriften für Camper sind überraschend komplex. Wer sich nochmals in Ruhe einlesen möchte, für den eignen sich unsere beiden Schwesterzeitschriften promobil und CARAVANING bestens, auch deren Internetportale (www.promobil.de und www.caravaning.de) bieten jede Menge Tipps.

Über die zum Teil stark abweichenden Vorschriften im Ausland klärt auch der ADAC ausführlich auf. Auf www.adac.de lassen sich beispielsweise Listen mit länderspezifischen Vorschriften in Abhängigkeit des Fahrzeuggewichts als PDF herunterladen. Eine umfassende Informationsquelle ist zudem die Webpage von Zubehörhändler Berger (www.fritz-berger.de) oder der Stiftung Warentest (www.test.de).