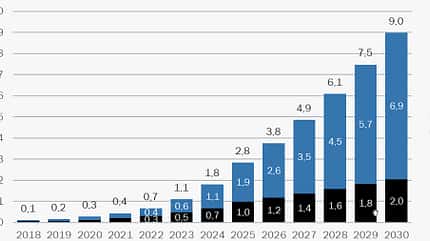

Für den Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) hat die Prognos AG zusammen mit der Boston Consulting Group (BCG) 2019 untersucht, wie das Klimaschutzziel der Bundesregierung 2030 für den Verkehrssektor zu erreichen ist. Ein wichtiger Eckpunkt im errechneten Klimaschutzszenario: Der Bestand elektrischer Pkw (BEV und PHEV) steigt auf rund neun Millionen Fahrzeuge an.

Viele E-Autos brauchen viele Ladesäulen

Dafür ist laut der Studie "Lade-Report" der Prognos AG (im Auftrag der EnBW Energie Baden-Württemberg) ein schneller Ausbau öffentlich zugänglicher Ladeinfrastruktur nötig. Die ausreichende Anzahl an Ladepunkten sei ein entscheidender Faktor bei der Kaufentscheidung für ein E-Auto. Prognosen gehen laut der Studie davon aus, dass der Anteil an Ladevorgängen an öffentlich zugänglichen Ladesäulen zwischen 15 und 40 Prozent liegen können. Eine Ladesäule kann mehrere Ladepunkte (Buchsen, an denen ein Auto laden kann).

Der aktuelle Stand an öffentlich zugänglichen Ladepunkten nimmt sich dagegen ärmlich aus und ist zudem nur schwer genau anzugeben. Er schwankt je nach Quelle. So gibt beispielsweise die Bundesnetzagentur (BNetzA) Stand Oktober 20.703 öffentlich zugängliche Ladepunkte an, der Verein LEMNet Europe hingegen 40.504. Dieses offenbar einigermaßen zuverlässige Register pflegen die Nutzer selbst und nicht die Betreiber wie bei der BNetzA-Liste. Die unterschiedlichen Zahlen erstaunen dennoch. Öffentlich zugängliche Ladepunkte müssen (seit 2016 Pflicht) grundsätzlich der Bundesnetzagentur gemeldet werden. Deren Register ist aber wohl nicht ganz vollständig. Die Autoren des "Lade-Report" haben zudem einige Fehler entdeckt. Noch mehr Ladepunkte (51.728) verzeichnet Going electric, eine Website, auf der Nutzer Ladesäulen melden können.

Auch wenn der Unterschied rund 100 Prozent beträgt, macht das angesichts des von der Politik prognostizierten Bedarfs kaum einen Unterschied: Nach aktueller politischer Zielsetzung müssten bis zum Jahr 2030 jährlich bis zu 100.000 öffentlich zugängliche Ladepunkte entstehen. Denn ursprünglich wollte die Bundesregierung 300.000 öffentliche Ladepunkte im Jahr 2030. Das Klimakabinett erhöhte aber auf eine Million Ladepunkte (Eckpunktepapier "Klimaschutz 2030").

Scheitert das E-Auto an zu wenig öffentlichen Ladepunkten?

Angesichts schlechter Luft in den Städten werden Elektroautos vor allem dort für besonders sinnvoll erachtet. Dazu passen die anfangs überschaubaren Reichweiten. Ladesäulen brauchen die Stromer aber dort genauso. Im urbanen Raum sind sogar besonders viele Ladepunkte (Steckplatz für ein E-Auto an einer Ladesäule) gefragt. Schließlich gibt es hier die meisten Autos pro Fläche. Und die meisten Laternenparker ohne Zugang zu einer eigenen Lademöglichkeit.

Laut "Lade-Report" parkt in Deutschland jeder fünfte Pkw im öffentlichen Straßenraum, also 20 Prozent. Das wären gut 9,4 Millionen Autos, der Großteil mutmaßlich in den Städten. Bei genauerer Betrachtung wirkt die Priorisierung öffentlich zugänglicher Ladesäulen dennoch weniger zwingend. Warum? In den Städten leben die meisten Menschen (CO2-günstig) in Mehrfamilienhäusern. Bundesweit gehören rund 50 Prozent aller Pkw (rund 23,6 Millionen) Bewohnern von Mehrfamilienhäusern. Die allermeisten von Ihnen dürften einen Stellplatz im Gemeinschaftseigentum haben, also einen Parkplatz, an dem potenziell ein Ladepunkt sein könnte.

Aber gerade hier klemmt es. Und zwar nicht der wünschenswerten privaten Investitionen wegen. Sondern weil ein veraltetes Gesetz diese verhindert. Es trägt den Namen Wohnungseigentumsgesetz (WEG) und stammt von 1951. Da die Installationen von Lademöglichkeiten "Eingriffe in die Bausubstanz" erfordern, benötigen sie laut dem WEG häufig die Zustimmung aller Wohnungseigentümer, selbst wenn der eine die Kosten für die Installation und den Anschluss einer Wallbox beispielsweise alleine übernehmen möchte. Nicht nur wer schon einmal eine Eigentümerversammlung besucht hat, kann sich vorstellen, wie selten hier Einigkeit herstellbar ist.

Gesetzgebung viel zu langsam

Immerhin: Selbst beim Gesetzgeber hat sich inzwischen die Einsicht durchgesetzt, dass hier Änderungen nötig sind. Aber während die EU schon 2009 CO2-Limits für den Flottenverbrauch erlassen hat, die letztlich nur mit einem signifikanten Anteil von E-Autos erreichbar sind, hat die deutsche Justizministerkonferenz erst im Juni 2018 – wohl auf Grund von Interventionen der Wohnungswirtschaft – beschlossen, eine Arbeitsgruppe ins Leben zu rufen, die Änderungen des Wohnungseigentumsrechts prüfen sollte. Wer bei der Wortkombination "Arbeitsgruppe" und "prüfen" schon Pickel kriegt, muss jetzt ganz stark sein: Die Arbeitsgruppe hat am 27.08.2019 ihren Abschlussbericht vorgelegt, den Referentenentwurf für die Gesetzesänderung hat das Bundesjustizministerium am 13.01.2020 vorgestellt. Bis zum 14.02.2020 durften die betroffenen Verbände Stellungnahmen vorlegen. Jetzt soll der Entwurf des Wohnungseigentumsgesetz endgültig erarbeitet und ins Gesetzgebungsverfahren eingebracht werden. Das – Achtung festhalten – Gesetz zur Förderung der Elektromobilität und zur Modernisierung des Wohnungseigentumsgesetzes (Wohnungseigentumsmodernisierungsgesetz – WEModG) soll spätestens im Jahr 2021 in Kraft treten.

Die Schwerpunkte der Reform lesen sich dagegen vergleichsweise schlank: Jedes Mitglied einer Wohnungseigentümergemeinschaft soll grundsätzlich einen Anspruch erhalten, auf eigene Kosten

- eine Lademöglichkeit für ein Elektrofahrzeug zu schaffen

- die Wohnung barrierefrei aus- oder umzubauen

- besondere Maßnahmen zum Einbruchschutz zu ergreifen

Damit wären dann – 2021 – die Voraussetzungen geschaffen, dass Elektroauto-Käufer in private Ladeinfrastruktur investieren. Den Kauf von E-Autos fördert die Bundesregierung mit der Umweltprämie, den Ausbau der Ladeinfrastruktur durch E-Auto-Fahrer behindert das Gesetz, während Milliarden in den Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur wandern müssen, die eben auch öffentlichen Platz und zusätzlich Systeme zum Bezahlen braucht. Den E-Autos wäre es vermutlich egal, wo ihr Ladestrom herkommt.