Rund zehn Jahre ist es her, dass die Regierung den Agrar-Sprit E10 an deutsche Tankstellen brachte. Ob es dadurch wirklich gelingt, Treibhaus-Emissionen zu reduzieren, darüber diskutieren Autofahrer nach wie vor. Ebenso über die Frage, ob das umstrittene Gemisch für die Fahrzeuge nicht doch schädlicher ist als es die Politik bei der Einführung des Ökosprits kommunizierte. Laut einer ADAC-Studie aus dem vergangenen Jahr meiden über die Hälfte aller Befragten, die kein E10 tanken, das Bio-Benzin aufgrund technischer Bedenken.

Jetzt fand das Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits und Energietechnik (UMSICHT) in Zusammenarbeit mit der Universität Siegen heraus: Das beigemischte Bioethanol im E10-Benzin kann sich tatsächlich negativ auswirken, indem es langfristig die sogenannten Kraftstoffdampf-Rückhaltesysteme (KDRS) schwächt.

Aktivkohle schütz vor Benzindämpfen

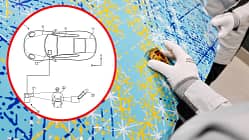

Es handelt sich dabei um gesetzlich vorgeschriebene Aktivkohlefilter bei Autos mit Ottomotoren. Sie fangen aus dem Tank entweichende Benzindämpfe auf und leiten sie in den Motor. Dabei unterscheidet man zwei Prozesse:

Steht das Auto, dann verdampft der Kraftstoff und lagert sich durch Adsorption am Kohlefilter an. Das heißt, die Moleküle bleiben haften. Sinn und Zweck: weniger freigesetzte Gase und somit geringere Emissionen. Während der Fahrt saugt der Motor die Umgebungsluft an und führt sie über die Aktivkohle. Durch diesen Vorgang kommt es zur Desorption. Dabei verlassen die Moleküle die Filteroberfläche wieder. Sie werden anschließend dem Motor zugeführt, der die Kraftstoff-Komponenten verbrennt.

E10 schwächt die Filterkapazität

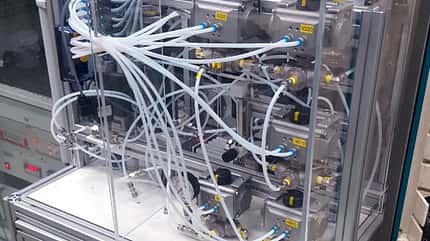

Mittels einer eigens entwickelten KDRS-Testanlage hat das Fraunhofer UMSICHT die Ad- und Desorptions-Zyklen messtechnisch untersucht. »Diese Anlage ermöglicht es nun, entsprechend der ‚Lebensdauer‘ eines PKW bis zu 300 Zyklen an kontrolliert konditionierten Aktivkohlen zu untersuchen. Wir analysierten insbesondere den Einfluss von Wasser in der Spül- bzw. Umgebungsluft auf den Filter. Dabei setzten wir einfaches ‚Modell-Benzin‘ (n-Pentan mit einem 10-prozentigen Ethanol-Anteil) ein«, so Eva Schieferstein, Leiterin des Projekts.

Das Fraunhofer UMSICHT analysierte hiernach zahlreiche Verfahrens-Zyklen. Demgegenüber steht die Gesetzeslage. Denn diese fordert vom Hersteller vor dem Einbau der Filtersysteme nur einmalige Tests – bei einer Luftfeuchtigkeit von etwa 50 Prozent (plus/minus zehn Prozent). Auch auf Letzteres bezogen untersuchte das Institut die Prozesse eigenen Angaben zufolge unter realitätsnäheren Bedingungen (höhere relative Luftfeuchtigkeit).

Das Ergebnis: Benzin mit Ethanol-Zusatz (hier: E10) verschlechtert langfristig das Adsorptions-Verhalten der Aktivkohlefilter. Sprich, ihre Kapazität nimmt ab – ein Effekt, der laut Fraunhofer UMSICHT ohne Ethanol-Zusatz nicht auftritt. Nach Informationen des Instituts hätten auch Analysen des TÜV Nord und des schwedischen TÜV gezeigt, dass es durch die Verwendung von Bio-Kraftstoffen beim langfristigen Einsatz der KDRS zu Ausfällen kommen kann.

Die Empfehlung des Forschungsteams: regelmäßige Inspektionen der Aktivkohlefilter – beispielsweise im Rahmen der TÜV-Untersuchungen – sowie angepasste Rahmenbedingungen im Prüfprozess (höhere relative Feuchtigkeit der Spülluft).