Mitten in der atemberaubenden Landschaft der Insel aus Feuer und Eis ragen mehrere containergroße Einheiten auf, die sich so gar nicht in die Umgebung einfügen. Der erste Blick lässt einen Industriekomplex in der Natur vermuten. Das Gegenteil ist aber der Fall. Statt die Natur zu zerstören, soll "Orca", so der Name der Anlage, zum Schutz der Umwelt beitragen. Dafür bindet sie das Kohlenstoffdioxid aus der Atmosphäre in Stein.

Diese sogenannte Carbon-Capture- and-Storage-(CCS)-Technologie ist auch in der Industrie stark gefragt – etwa beim Schweizer Automobilunternehmen AMAG oder dem deutschen Autobauer Audi. Letzterer kooperiert bereits seit 2013 mit dem Schweizer Cleantech-Unternehmen Climeworks, das hinter "Orca" steht.

Mit "Orca" zum Konzern-Klimaziel

Und das nicht nur aus altruistischen Motiven. Denn das Absorbieren des Kohlenstoffdioxids sei laut dem Leiter Nachhaltige Produktkonzepte beim Autobauer Audi, Hagen Seifert, aus wissenschaftlicher Sicht "eine wichtige Maßnahme, um die Konzern-Klimaziele zu erreichen." Der Volkswagen-Konzern, zu dem die Ingolstädter gehören, will nämlich bis 2025 den ökologischen Fußabdruck der gesamten Wertschöpfungskette um 30 Prozent gegenüber 2015 senken, bis 2050 soll das Unternehmen CO2-neutral sein.

Vom Engagement bei Climeworks verspricht man sich in Ingolstadt gerade beim Projekt "Orca" viel: Von den jährlich 4.000 Tonnen CO2, die die Anlage binden soll, wird ein Viertel quasi auf das Klimakonto von Audi gezahlt. Im Klartext: Audi erkauft sich durch die Beteiligung an Climeworks die benötigten CO2-Werte, um das Ziel zu erreichen – also nach demselben Prinzip wie beim THG-Quotenhandel. Eine gängige Praxis großer Unternehmen, um möglichst schnell viel CO2 einzusparen. Dass das Kohlenstoffdioxid dabei nicht etwa in der Produktion eingespart wird, spielt für die Klimabilanz letzten Endes keine Rolle – die eingefangene Menge schon eher: Im Vergleich zu den weltweiten Kohlendioxid-Emissionen im Jahr 2020, nehmen sich die 4000 Tonnen, die Orca jährlich einfängt, bescheiden aus. Prognosen schätzen die jährlichen CO2-Emissionen im Jahr 2050 auf 43,1 Milliarden Tonnen. Um das wieder einzufangen bräuchte es also gut 10 Millionen Orca-Anlagen.

Aber Audi sieht im Ankauf von CO2-Werten nicht die einzige Lösung für eine neutrale Wertschöpfungskette. Der Autobauer will nur da, wo es aktuell technisch nicht möglich ist, neutral zu sein, durch Carbon-Credit-Projekte ausgleichen. Das Audi-Werk in Brüssel, wo der e-tron produziert wird, gilt als Vorzeigeprojekt für dieses Versprechen. Denn es ist das erste zertifizierte CO2-neutrale Werk. Ebenso soll ein effizienter Umgang mit Ressourcen die hohen CO2-Werte in der Lieferkette drücken. Dort wird wohl zukünftig ein Viertel der Emissionen anfallen, schätzt Audi. An dieser Stelle sind auch die Zulieferer in der Pflicht.

So wird aus CO2 Gestein

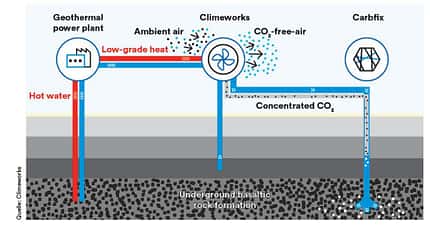

Für Audi selbst kann die CCS-Technologie viel bringen. Doch wie funktioniert nun die Speicherung des CO2 im Boden? Die Technologie dahinter klingt simpel. Durch Ventilatoren in modularen Einheiten wird Luft aus der Umgebung angesaugt, in der Anlage das CO2 herausgefiltert und in einem Kollektor gesammelt. Dann wird er erhitzt, die dafür benötigte Energie liefert ein nahe gelegenes Geothermiekraftwerk. Bei 100 Grad Celsius setzt sich das CO2 wieder frei und wird in Wasser aufgelöst. Dieses Wasser pumpt "Orca" dann bis zu 1.000 Meter in die Erdschicht hinab. Und dort beginnt dann der Umwandlungs- und Speicherprozess des CO2 (siehe Grafik oben). Denn in Kontakt mit Mineralien wie Magnesium, Kalzium und Eisen in porösem Gestein, wie etwa der vulkanische Basaltboden auf Island, reagiert das Kohlenstoffdioxid. Es beginnt zu versteinern. Bis zu zwei Jahre dauert dies. Dann soll das CO2 aber für immer im Stein gespeichert sein.