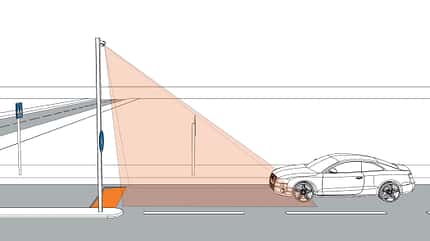

Denkbar einfach funktioniert das Actibump-System. Ein in die Fahrbahn eingelassene Klappeneinheit ist über ein Steuergerät mit Induktionsschleifen oder einer Radar-Einheit gekoppelt. Letztere ermitteln die Geschwindigkeit des Autos. Ist der Fahrer zu schnell, öffnet sich die in der Fahrbahn ebenerdig eingelassen Klappe und es entsteht eine rund 60 mm tiefe Kante. Bei Überfahren ist das künstliche Schlagloch deutlich wahrnehmbar und soll damit den Fahrer an das geltende Tempolimit „erinnern“.

Freie Fahrt für Busse

Im Vergleich zu statischen Bodenwellen, beeinflusst das System den Verkehrsfluss nicht komplett, sondern nur selektiv. Dazu könnte Actibump von Rettungsfahrzeugen über einen Transponder deaktiviert werden. Auch längere Fahrzeuge wie zum Beispiel Nahverkehrsbusse sind erkennbar und lassen das System inaktiv bleiben – ein weiterer Vorteil gegenüber stationären Bodenwellen. Mithilfe entsprechender Schilderanlagen lassen sich auch ganze Fahrstreifen zum Beispiel für Busse freigeben.

Des Weiteren sei, so Edeva, Actibump auch vor Maut- oder Zollstationen sowie in Bereichen, wo viel Fußgänger zwischen Fahrzeugen laufen gut einsetzbar. Dazu weist das Unternehmen noch darauf hin, dass die Straßenreinigung und auch die Schneeräumung nicht wie bei Bodenwellen behindert werden.

Die Kosten für Actibump belaufen sich für zwei Fahrspuren auf rund 45.000 Euro, die Lebensdauer bei jährlicher Wartung veranschlagt das schwedische Unternehmen mit zehn bis zwölf Jahren. Schäden durch Actibump am Fahrzeug seien, vorausgesetzt das Auto ist technisch in Ordnung, nicht zu befürchten. Aktuelle wird das System in Schweden und in Kanada eingesetzt. In Deutschland will die Stadt Hanau mit diesem System Schnellfahrer disziplinieren. Das System sei bereits bestellt und werde im Spätsommer verbaut.