Ingenieure und Programmierer lieben Abkürzungen. Journalisten tun das nicht. Deshalb geht in diesem Text relativ viel Platz dafür drauf zu erklären, was hinter den Kürzeln steckt. Sorry dafür, aber anders ist diese relativ komplexe Materie fast nicht zu überblicken. Der Einstieg ist dabei noch die leichteste Übung. Denn im Grunde genommen geht es vor allem darum, dass moderne Autos im Idealfall miteinander kommunizieren können sollten. Das hat im ersten Schritt noch nichts damit zu tun, ob ein Auto nun autonom fährt, oder nicht. In der Fantasie der Entwickler, Verkehrsplaner und Unfallforscher ist ein Autofahrer, der im Voraus weiß, dass hinter der nächsten Kurve gerade ein Unfall passiert, deutlich eher in der Lage, eine potenziell gefährliche Situation zu meistern, als ein Ahnungsloser.

Aber woher soll die Information des Unfalls um die Ecke kommen? Im Idealfall von verunfallten Fahrzeug selbst. Oder von einem anderen Verkehrsteilnehmer, der die Unfallstelle bereits passiert hat. Wichtig: Die Autos, bzw. die Computer an Bord sprechen miteinander. Annähernd in Echtzeit und ohne, dass der Fahrer dazu irgendetwas beitragen muss. Im Fall der Fälle führt das dann dazu, dass ein Warnhinweis im Multifunktions- oder Head-up-Display aufblinkt – oder der sich an Bord befindliche Notbremsassistent gleich in die Eisen geht, weil er eben schon weiß, dass es wahrscheinlich gleich scheppert. Soweit so einfach. Die Idee nennt sich Vehicle-to-Vehicle-Kommunikation (V2V), bzw. Car-to-Car-Kommunikation (C2C).

Kühlschrank, Ampel, Handy: Jeder spricht mit dem Auto

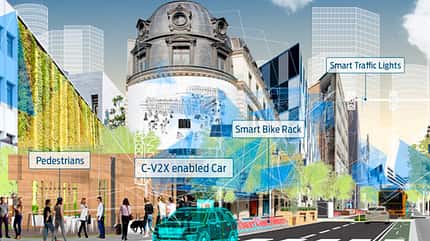

Nächster Schritt: Das Auto spricht nicht nur mit seinesgleichen, sondern auch mit der Infrastruktur um sich herum. Das nennt sich dann Vehicle-to-Infrastructure (V2I), Car-to-Infrastructure (C2I) oder schlicht Car-, bzw. Vehicle-to-everything (V2X, C2X) und ist damit auch immer ein Thema für das IoT, das Internet der Dinge, bzw. Internet of Things. Die in diesem Szenario denkbaren Anwendungen basieren immer auf der Annahme, dass eben nicht nur die Autos zunehmend vernetzter werden, sondern sich auch Kühlschränke, Ampeln, Parkhäuser oder auch ganze Straßenkreuzungen ins Internet einklinken, von dort gesteuert werden bzw. Informationen zur Verfügung stellen. Ein paar Beispiele: Wer weiß, dass die Ampel an der nächsten Kreuzung noch 45 Sekunden rot sein wird, fährt wahrscheinlich deutlich langsamer und damit effizienter und umweltschonender auf die Kreuzung zu, als jemand, der keine Ahnung hat, wie lange die Rotphase noch dauern wird. Oder man nimmt gleich den kurzen Umweg, der einen ohne rote Ampel zum Ziel bringt und praktischerweise direkt vom Navi vorgeschlagen wird. Weniger sicherheitsrelevant, aber nett: Der Kühlschrank zu Hause wirft genau in dem Moment ein paar Eiswürfel ins Glas, wenn sein Besitzer in die Garage fährt. Das Auto hat kurz vorher Bescheid gesagt. In einer vernetzten Welt alles theoretisch kein Problem. Ob man das alles gut oder schlecht findet, klammern wir an dieser Stelle einmal bewusst aus. Es gibt aber definitiv Märkte, in denen genau solche Szenarien oder Services extrem nachgefragt sind. China zum Beispiel, bzw. der gesamte asiatische Raum. Und schon stecken wir mittendrin im aktuellen Schlamassel.

C-V2X: Kommunikation übers Handynetz der Zukunft

Kritisch ist dabei nicht die Idee von der vernetzten Welt, sondern ganz konkret die technologische Basis, auf der Autos und Infrastruktur miteinander sprechen sollen. China hat sich dabei auf einen Standard festgelegt, der sich C-V2X nennt, was für „Cellular-Vehicle-to-Everything“ steht. Die Basis für dieses System bildet das Mobilfunknetz (Cellular), das bis dahin im Idealfall mit dem ultraschnellen 5G-Standard funkt und damit zehnmal so schnell sein wird, als wir es heute von der Datenübertragung im LTE-Netz kennen. Warum kommt ausgerechnet China mit C-V2X um die Ecke? Weil hier die weltweit größten Netzwerkausrüster sitzen, die sich vom 5G-Standard gute Geschäfte versprechen. Außerdem sind Chinesen in Sachen Technologie extrem kostenbewusst. Dinge über ein Funknetz miteinander kommunizieren zu lassen, das eh schon da ist, entspricht ziemlich genau dem chinesischen Verständnis von Innovation und Pragmatismus. Heißt übersetzt: Die drei für Industrie, Technologie, Verkehr und öffentliche Sicherheit zuständigen chinesischen Ministerien haben sich 2017 dazu verpflichtet, 90% aller chinesischen Städte und Autobahnen mit C-V2X-Technologie auszustatten. Bis 2025 sollen alle neu zugelassenen Fahrzeuge in China mit C-V2X-Anbindung auf den Markt kommen. Und China ist nicht dafür bekannt, solche Ziele nicht zu erreichen.

Automobilindustrie, Technologiekonzerne und Zulieferer sind mit im Boot und haben sich im September 2016 zur 5GAA zusammengeschlossen, der „5G Automotive Association“, die sich für die Entwicklung und Einführung der C-V2X-Technolgie inklusive des 5G-Standards einsetzt. Gründungsmitglieder: Audi, BMW, Daimler, Ericsson, Huawei, Intel, Nokia, und Qualcomm. Allesamt Konzerne, die in China Milliarden verdienen und das gerne auch noch weiter tun würden. Inzwischen sind 82 Unternehmen in der 5GAA organisiert. Audi hat 2017 gemeinsam mit Partner Huawei im Rahmen eines Modellprojekts in der chinesischen Stadt Wuxi einen ersten Prototypen mit einer auf C-V2X-Technologie basierenden Ampel-Erkennung auf die Straße gebracht.

Sicherheitsrelevante Systeme brauchen Daten in Echtzeit

Wichtig: Interagierende vernetzte Systeme sind im Zweifel nicht einfach nur eine praktische Sache, sondern mehr als entscheidend für das Gelingen der Idee vom autonomen Fahren. Ein selbstfahrendes Auto, das zugeliefert bekommt, was um es herum passiert, muss diese Informationen und Daten nicht erst selbst sammeln und kann zudem auch Daten nutzen, die ihm sonst gar nicht zur Verfügung stehen würden (der bereits zitierte Unfall um die Ecke). Diese Daten und Informationen müssen aber mehr oder weniger in Echtzeit vorliegen und bei den anfallenden Datenmengen heißt Echtzeit auch immer 5G-Mobilfunkstandard.

USA & Europa: Der Vorsprung ist weg

Und wo ist jetzt bitte das Problem? In Europa. Und den USA. In den beiden automobilen Traditionsmärkten hat man natürlich ebenfalls die Bedeutung von vernetzten Systemen für die Zukunft der Mobilität erkannt. Teilweise schon vor fast 20 Jahren. Das Ergebnis sind zwei V2X-Kommunikationslösungen: Das federführend in den USA entwickelte System DSRC (Dedicated Short Range Communication) und das in Europa präferierte Cooperative Intelligent Transport Systems (C-ITS). Die NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) will noch 2018 einen Antrag vorlegen, der V2X-Technologie bis 2020 für alle neu zugelassenen US-Fahrzeuge vorschreibt. Die Lösungen sollen, wenig überraschend, auf DSRC basieren.

Anders als C-V2X basieren C-ITS und DSRC grob gesagt auf dem WLAN-Standard IEEE 802.11, der für die V2X-Lösung IEE 802.11p heißt. Trotz diverser technischer Unterschiede funktionieren beide Systeme mit weitgehend kompatibler Hardware. Beide V2X-Lösungen sind speziell darauf ausgelegt, Daten zwischen sich schnell bewegenden Fahrzeugen über eine Distanz von mindestens 300 Meter und mit Datenübertragungsraten von bis zu 27 Mbit/s zu übertragen und zeichnen sich durch minimalste Latenzen aus. Heißt: Autonome Fahrzeuge, die per DSRC oder C-IST miteinander kommunizieren, können mehr oder weniger in Echtzeit reagieren. Vor allem mit Blick auf sicherheitsrelevante Szenarien ein überaus wichtiger Aspekt.

Europa & USA sind zu langsam

Warum hat sich dann also mit der 5GAA-Initiative eine Gegenbewegung entwickelt, die den Einsatz von C-V2X propagiert? Weil trotz des enormen Potenzials des gesamten V2X-Ansatzes die Umsetzung regionaler Vorgaben nur sehr langsam, bzw. überhaupt nicht vorankommt. Insgesamt dauert das jetzt schon über ein Jahrzehnt, ohne dass die Behörden in den USA oder Europa verbindliche Regeln eingeführt hätten.

DSRC und C-ITS basieren auf dem Ansatz, dass Fahrzeuge direkt miteinander kommunizieren, ohne den „Umweg“ übers Mobilfunknetz. Das sei deutlich schneller und damit sicherer, begründet zum Beispiel C-IST-Befürworter Siemens die Ablehnung des neuen C-V2X-Ansatzes. Die 5GAA-Initiative hält dagegen, dass nur die Mobilfunk-Komponente wirksame Reduzierungsmöglichkeiten in Sachen Hardware-, Software- und Entwicklungskosten biete. In der Praxis haben beide Lager inzwischen aber mächtig aufgerüstet und die jeweiligen Schwächen mehr oder weniger beseitigt. DSRC und C-ITS können inzwischen direkt mit einer speziell dafür ausgerüsteten Infrastruktur kommunizieren, C-V2X hat im Testbetrieb vergleichbare Latenzen erreicht, wie DSRC und C-IST und funktioniert in der neusten Version auch ohne Handynetz direkt zwischen zwei Fahrzeugen.

Also Unentschieden? Leider nicht ganz. Was DSRC und C-ITS fehlt, sind verbindliche Vorgaben der Regierungen. China hat mit der Entscheidung für C-V2X Fakten geschaffen und es damit möglich gemacht, den technologischen Vorsprung, den DSRC und C-ITS über Jahre für sich reklamieren konnten, zu minimieren, bzw. komplett zu kompensieren. Inzwischen gibt es praktisch keinen großen internationalen Autobauer, Zulieferer oder Netzwerkausrüster, der nicht mit Hochdruck C-2VX-Systeme entwickelt. Gebraucht werden die in China definitiv.

EU legt sich auf WLAN fest

Europa, vertreten durch die EU, hat sich zwischenzeitlich festgelegt und sich für den WLAN-Standard ausgesprochen. Die WLAN-Lösung könne schneller, günstiger und mit breiterer Verfügbarkeit umgesetzt werden. Darüber hinaus haben sich auch Autobauer wie Toyota, Renault oder VW für die WLAN-Technik entschieden.

Die EU-Entscheidung pro C-ITS ist vor allem aus geopolitischer Sicht bemerkenswert. Der Standard ähnelt dem amerikanischen System DSRC (Dedicated Short Range Communication), das ebenfalls mit WLAN arbeitet. China dagegen setzt voll auf die Karte 5G. Genau wie die Autohersteller Audi, BMW und Daimler, die mit vielen anderen Tech- und IT-Firmen in der „5G Automotive Association“ zusammengeschlossen sind. Dennoch dürfte die europäische Richtlinie dazu führen, dass sie und ihre Zulieferer vernetzte Systeme doppelt entwickeln müssen: einmal nach dem C-ITS- beziehungsweise DSRC-Standard und einmal nach 5G-Vorgaben. Die neue EU-Position ist allerdings nicht unumstritten: Nach Informationen der Welt am Sonntag bereitet ein Bündnis um den Münchner Autobauer BMW und weiteren Zulieferern eine Initiative vor, um Druck auf die Bundesregierung auszuüben, die Pläne noch zu verhindern. Noch bis Mitte Mai können die EU-Verkehrsminister ein Veto gegen die WLAN-Entscheidung einlegen.

Doppelentwicklung und verschiedene Geschwindigkeiten

Verlierer sind in diesem Fall zunächst vor allem Autobauer und Zulieferer. Die entwickeln im schlimmsten Fall doppelt: In Europa Fahrzeuge mit DSRC bzw. C-ITS-Modulen, für China die gleichen Fahrzeuge mit C-V2X-Technolgie. Und hintendran ein ganzer Rattenschwanz an Software- und Service-Angeboten für die sich regional immer stärker differenzierenden Kundenbedürfnisse. „Entwicklungsseitig ist das gerade ein Alptraum“, kommentiert ein hochrangiger Entwickler eines deutschen Autobauers auf Nachfrage gegenüber auto motor und sport die aktuelle Situation. „In China ist die Entwicklung agil. C-V2X-Entwicklung und die Implementierung ins Fahrzeug verläuft mehr oder weniger parallel und in schnellen, kurzen Schritten. Es hat eine Weil gedauert, bis wir uns daran angepasst haben. In Europa und den USA läuft alles noch wie früher. Es wird über Jahre entwickelt und dann ein Produkt in den Markt gebracht, das viele Jahre Gültigkeit hat! Auf diese Art und Weise haben wir in diesem Fall viele Jahre Entwicklungsvorsprung verspielt“.