Leise rollen die Metallräder über die Schienen und vor der nächsten Wand biegt der akkubetriebene Gondel-Prototyp in einem engen Radius ab. "Aussteigen bitte" nach zweieinhalb Testrunden: Wir sind in einem 280 Quadratmeter großen Büro in München Obersendling – dort haben die enthusiastischen Mitarbeiter der ottobahn ein Testoval mit einer Streckenlänge von 36 Metern für ihr gleichnamiges Transportsystem aufgebaut. Das, was hier noch probeweise seine Runden dreht, soll bereits in ein paar Jahren den Verkehr revolutionieren und, beispielsweise, private Pkw ersetzen. Geschäftsführer Marc Schindler kommt aus der Autoindustrie, hat in der Software-Strategie von Audi gearbeitet und war beratend beim Aufbau der Produktion von Tesla in dessen Stammwerk im kalifornischen Fremont beteiligt – dort hatte er viel mit dem Ex-Audi-Manager und damaligen Tesla-Produktions-Chef Peter Hochholdinger zu tun. Während Hochholdinger inzwischen die Produktion des Tesla-Angreifers Lucid aufbaut, hat Schindler der Autoindustrie den Rücken gekehrt – er möchte jetzt viel Verkehr auf fünf bis zehn Meter (Gleisoberkante) über die Straße heben – die Entwicklungen sind bereits dank vieler Partner, wie beispielsweise dem Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik in Dortmund, weit vorangeschritten.

60 km/h in der Stadt, 250 km/h über Land

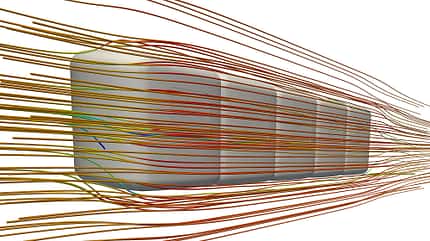

Die Gondeln der ottobahn sollen zwar möglichst viel Rauminhalt bieten, aber gleichzeitig eine günstige Aerodynamik haben – in der Stadt sind sie zwar nur mit 50 bis 60 km/h unterwegs, über Land sollen dann aber im Verbund mehrerer Gondeln (Platooning) Geschwindigkeiten von bis zu 250 km/h möglich sein. Dafür sollen die späteren Seriengondeln in der Außenform Kofferfischen ähneln und somit einen niedrigen Luftwiderstands-Beiwert von deutlich weniger als 0,2 haben. Platz bietet die Gondel für bis zu vier Personen oder Güter mit einer Gesamtmasse von bis zu einer Tonne. Schließlich ist das System nicht oder nicht nur als Ersatz für die öffentlichen Verkehrsmittel gedacht – Privatleute sollen sich die Gondeln kaufen können. Sie bekommen dann eine gut ausgestattete Gondel mit einem luxuriösen Flugzeugsitz, kleiner Ablagekommode, großem Fenster, Spielekonsole, riesigem Bildschirm und Platz für ein Fahrrad. Die viersitzigen Varianten sind als ÖPNV-Versionen gedacht.

Eigener Antrieb, eigene Stromversorgung

Jede Gondel hat einen eigenen Elektroantrieb – ein Ziehen per Seil ist nicht vorgesehen. Die vierachsige Aufhängung kommt von Entwicklungspartner TransTec aus Vetschau – in ihrer neuesten Ausbaustufe hat sie Kunststoff ummantelte Antriebsräder und Laufräder, die dank Aluminium-Schaumkern schwingungsdämmend und somit leiser sind. Die Energieversorgung erfolgt mithilfe von zwei E-Bike-Akkus, die bis zum Serienstart rekuperationsfähig sein sollen. Ob trotzdem einzelne Streckenbereiche mit einer Stromzuführung nötig sind, ist noch in der Erprobung – Schindler würde am liebsten darauf verzichten.

Mit Fahrstuhl-Technik

Den meisten Strom verbraucht die Gondel aber nicht für ihren Antrieb, sondern für ihre Hebevorrichtung, die ähnlich wie bei Aufzügen funktioniert: Über Stahlseile senkt ein Elektromotor die Gondel auf den Boden ab – auch währenddessen soll das System Energie zurückgewinnen. Der Motor ist nicht auf der Gondel, sondern oben auf dem Antriebsmodul montiert, damit er beim Hebevorgang nicht sein eigenes Gewicht heben muss. Trotz Hebemechanismus soll der Energieverbrauch nur ein Zehntel des Verbrauchs eines Elektroautos betragen. Die Frage, ob die Gondel im abgesenkten Zustand entweder auf der Straße oder dem Bürgersteig Platz finden soll, beantwortet Schindler selbstbewusst mit einem niedlichen 3D-Druckmodell der ottobahn: Unter der tragenden Schienenkonstruktion befindet sich eine schöne Kunststoff-Rasenfläche. Geht es nach den Machern der ottobahn, ersetzt diese den Autoverkehr eher kurz- als mittelfristig.

Weit verzweigtes Schienennetz

Damit jeder bequem seine ottobahn-Gondel erreichen kann, soll ein Schienennetz entstehen, das mit dem heutigen Straßennetz vergleichbar ist. Die Testanlage im Sirius Business Park in Obersendling besteht noch aus rechts und links der Strecke angeordneten Trägern, die wiederum die S18-Schienen tragen. S18 ist eine leichte Vignol-Feldbahn-Schiene – sie wiegt pro Meter 18,3 Kilogramm. Zum Vergleich: Die 60E1-Schiene für den ICE wiegt 60,34 Kilogramm pro Meter. Später in der Serie sollen Träger auf einer Seite der Schienen reichen – für die Umsetzung ist man mit der Firma Fuchs Europoles in Kontakt, die Schilderbrücken für Autobahnen und Oberleitungsmasten für den Schienenverkehr herstellt. In der Vision der ottobahner gibt es nicht nur innerstädtische Verbindungen und Verbindungen zwischen einzelnen Städten – im besten Fall soll die Gondel auch die klassische Seilbahn im Wintersportgebiet ersetzen und den Skifahrer bis auf den Gipfel bringen – und selbstständig wieder ins Tal fahren, während der Fahrer den Hang hinabgleitet. Um solche Steigungen zu schaffen, wäre aber im Gebirge ein zusätzliches Zahnradschienen-System notwendig – die aktuelle Steigfähigkeit ist mit 70 Promille zwar doppelt so hoch wie beim ICE 4, aber damit immer noch sehr niedrig.

Steuerungssoftware als Schlüssel zum Erfolg

Größere Bahnhöfe soll es bei der ottobahn nur an neuralgischen Punkten, wie beispielsweise Fußballstadien, geben, damit dort ein geordneter Zustieg von vielen Passagieren gleichzeitig möglich ist. Die Steuerung des Systems aus später vielen tausend Gondeln sehen die ottobahn-Macher als ihre Hauptaufgabe an: Die dafür nötige Software ist einer der Schlüssel zum Erfolg. Ähnlich wie beim Kofferverteilungssystem an einem Flughafen müssen viele einzelne Objekte optimal zu ihrem Ziel gelangen. Der größte Vorteil ist dabei, dass das Ziel des Passagiers von vornherein bekannt ist. Allerdings möchten die Programmierer auch auf unvorhergesehene Ereignisse reagieren können: Der Einsatz einer Rettungs-Gondel, die herkömmliche Krankenwagen ersetzt, ist eine weitere Vision. Diese Gondel hätte dann Vorfahrt vor allen anderen Gondeln. Das Schienensystem und die restliche Hardware entwickeln die ottobahn-Mitarbeiter bis zur Serienreife, dann möchten sie den Aufbau und die Wartung darauf spezialisierten Firmen überlassen – denkbare Lizenznehmer wären Infrastrukturanbieter und Montagebetriebe.

Gondeln im sicheren Einbahnstraßen-Verkehr

Den Verkehr möchte die ottobahn per Einbahnstraßen abwickeln: Die Gondeln sollen immer nur in eine Richtung fahren, ein Fahren entgegen der Fahrtrichtung soll technisch ausgeschlossen sein. Für Kreuzungen und Gleiszusammenführungen haben die Spezialisten passive Weichen entwickelt. Nach Möglichkeit sollen zwei Gleise nebeneinander liegen, damit die Gondeln zum Ein- und Aussteigen ausscheren können. Und auch beim Thema Tunnel blitzt wieder das Selbstbewusstsein der Macher durch: Da muss dann eine Spur für die ottobahn freigemacht werden, freut sich Schindler.

Für jede Problemlösung findet sich ein Partner

Für die technische Umsetzung hat Schindler viele Partner gewonnen, die Lust auf neue Herausforderungen haben: Besonders enge Kurvenradien für die Teststrecke im Büro, auf die Gondel abgestimmte neuartige Schienenantriebe, spezielle Gondelfenster oder geeignete Gondel-Schiebetüren – immer fand sich ein Unternehmen, das die Aufgabe übernommen und gelöst hat. Oft, nachdem einige andere die Aufgabe als nicht lösbar eingestuft haben – ein anscheinend ganz normaler Vorgang in der Startup-Branche.

Geplante Teststrecke im Großraum München

Für den Aufbau einer ersten Teststrecke sind die ottobahn-Verantwortlichen mit Kommunen und Privatunternehmen in München in Kontakt – die Gondel-Bestell-App ist bereits programmiert. Die Strecke selbst soll mit fünf Millionen Euro pro Kilometer vergleichsweise günstig sein. Der TÜV ist aktuell mit dem Zulassungsprozess beschäftigt – da es für die ottobahn, bis auf die über 100 Jahre alte Wuppertaler Schwebebahn, kaum Vorbilder gibt, erfolgt die Zulassung zunächst nach den Vorschriften für Fahrgeschäfte. Klappt alles, steht dem Testbetrieb nichts mehr im Wege. Aktuell arbeiten die Mitarbeiter an der finalen Finanzierungsrunde – ist die geschafft, könnte noch Ende 2020 der erste Spatenstich erfolgen. Sollte es in Deutschland zu langsam vorangehen, ist auch ein Teststrecken-Aufbau im Ausland denkbar. 2023 sollen auf jeden Fall 20 bis 50 Kilometer kommerziell betriebenes ottobahn-Schienennetz fertig sein.

Darum ottobahn

Und warum heißt die schienengebundene Gondelbahn ottobahn? Dafür haben die Gründer zwei Erklärungen: Zum einen fühlt man sich Bayern verbunden – und im Herzogtum Bayern als Territorialstaat hieß der erste von 1180 bis 1183 herrschende König Otto I. Die zweite Begründung ist mindestens genauso augenzwinkernd: Englisch sprechende Menschen sprechen die deutsche "Autobahn" so ähnlich wie "ottobahn" aus. Und da der Begriff Autobahn im Ausland positiv besetzt ist, wollten die ottobahn-Gründer dieses Image nutzen.