Als erster Autohersteller in Deutschland wagte sich Volkswagen an den Einbau einer elektronisch gesteuerten Einspritzanlage, zunächst in bestimmten Transportermodellen und dann im Modell 1600 TLE.

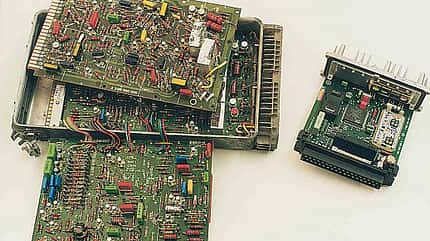

Die sogenannte D-Jetronic baute das Vergaserprinzip nach. Sobald der Motor läuft, erzeugt er im Ansaugtrakt einen Unterdruck. Dieser saugt dann den Kraftstoff über den Vergaser aus der Schwimmerkammer. Die Saugwirkung eines Vergasers ist von der Luftgeschwindigkeit abhängig. Bei hoher Last war der Unterdruck stark, bei geringer Last hingegen schwach. Das Steuergerät der D-Jetronic enthielt circa 30 Transistoren und 40 Dioden und war etwa halb so groß wie ein Aktenkoffer.

Der Buchstabe D ist von dem Begriff druckfühlergesteuert abgeleitet. Die Betriebsdaten des Unterdrucks im Saugrohr und die Motordrehzahl bestimmten die Einspritzmenge. VW baute die D-Jetronic nicht nur im VW 1600 LE/TLE – dem Typ 3 – sondern auch im Typ 4 ein, das waren die Modelle 411 E/ 412 E und im VW-Porsche 914/4.

Auch Mercedes und Volvo mit D-Jetronic

Mercedes nahm die Produktion 1969 im 250 CE der Baureihe W114 und im 280 SE 3.5, 300 SEL 3.5, für die USA-Ausführungen des 280 SE 4.5 und 300 SEL 4.5 auf. Ab dem Jahr 1972 waren alle Mercedes-Einspritzer mit einer D-Jetronic ausgestattet. Mehrere Firmen, darunter auch Volvo, zogen nach, und schließlich führte die Weiterentwicklung dann 1973 zur L-Jetronic. Gleichzeitig mit dem Folgesystem, der L-Jetronic, entwickelte Bosch 1970 dann die mechanische, völlig ohne Elektronik agierende K-Jetronic – die Elektronik war noch nicht so fortgeschritten wie heute. Trotzdem arbeitete Bosch mit der Namensendung "tronic". Schließlich hatte man sich mit der D- und L-Jetronic gut auf dem Markt etabliert.

Nicht vergessen werden sollte, dass 1973 das Jahr der Fahrverbote und der Ölkrise war. Nach dem Yom-Kippur-Krieg zwischen Israel und den Arabern hatte der damalige Ölminister Jamani von Saudi-Arabien dem Westen den Ölhahn zugedreht. Dies förderte das Bestreben der Motorkonstrukteure, höhere Motorleistung bei gleichzeitiger Spriteinsparung zu realisieren.

Funktion

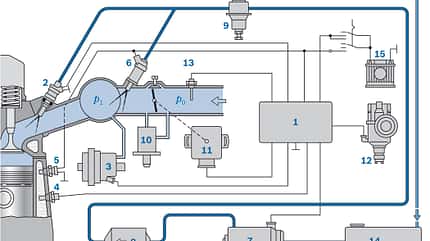

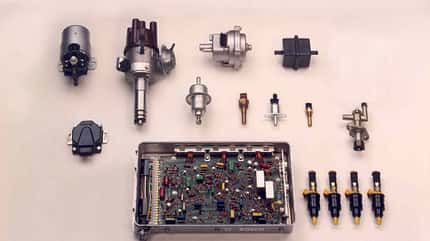

Alle Komponenten der D-Jetronic sind in den folgenden Bildern dargestellt.

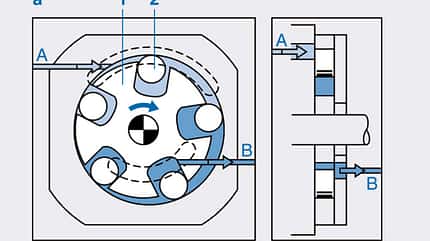

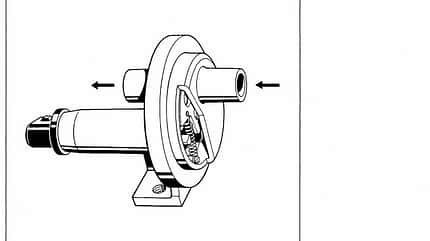

Die Kraftstoffversorgung erfolgt durch eine Rollenzellenpumpe. Die Jetronic-Versionen arbeiten mit einem Niederdruck-Einspritzsystem. Im obigen Bild ist der Systemdruck dunkelblau eingezeichnet. Eine Rollenzellenpumpe fördert den Kraftstoff vom Tank in das System.

Der überflüssige Kraftstoff fließt drucklos zum Tank zurück. Drucklose Leitungen sind im System hellblau gekennzeichnet. Der Elektromotor läuft im Kraftstoff, damit werden der Kollektor und die Kohlen immer sauber und kühl gehalten. Da in der Pumpe kein Sauerstoff vorhanden ist, kann der Kraftstoff weder explodieren noch durch die Funken entzündet werden. Bereits während des Startvorgangs läuft die Pumpe, um den für einen problemlosen Betrieb notwendigen Systemdruck zu erzeugen. Die Pumpe wird nicht direkt über Klemme 15 betrieben. Springt der Motor an, wird die Stromzufuhr über das Steuergerät aktiviert. Durch diese Ansteuerung wird vermieden, dass bei eingeschalteter Zündung und defektem Einspritzventil ein Zylinder bei Motorstillstand vollläuft.

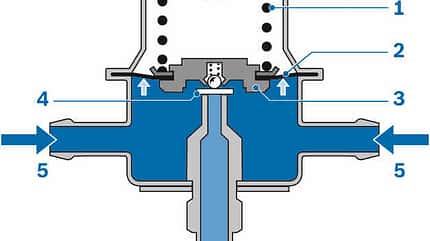

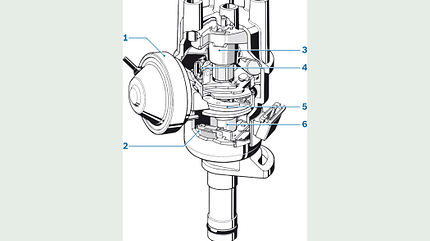

Kraftstoffdruckregler

Der Kraftstoffdruckregler sorgt für konstanten Druck, der bei der D-Jetronic zwischen 2 und 2,2 bar liegt. Im Unterschied dazu hat die L-Jetronic einen Systemdruck von 2,5 bis 3 bar.

Das Ventil (4) auf der Druckmembran (2) wird durch eine Feder (1) gegen den Ablauf (6) gepresst. Bei zu hohem Druck wölbt sich die Membran von der Öffnung weg, sodass der Kraftstoff so lange abfließen kann, bis wieder der korrekte Druck herrscht. Der Druck lässt sich durch eine Schraube (7) justieren, die die Vorspannung der Schließfeder (1) verändert.

Einspritzdüse

Neben jedem Einlassventil sitzt eine elektrisch gesteuerte Einspritzdüse. Bei der D-Jetronic werden die Zylinder in Gruppen zusammengefasst. Bevor die Einspritzventile öffnen, wird der Kraftstoff eingespritzt – so kann er in der davor befindlichen Luft verdampfen und dadurch die Einspritzventile kühlen. Bei jeder halben Nockenwellenumdrehung, das heißt bei jeder Kurbelwellendrehung, wird jeweils die Hälfte der Kraftstoffmenge eingespritzt. So werden alle Zylinder einigermaßen gleichmäßig mit Kraftstoff versorgt. Die Düsennadel ist fest mit einem beweglichen Magnetanker verbunden. Sie wird von einer Schraubenfeder fest gegen ihren Sitz gedrückt. Wird die Spule des Einspritzventils bestromt, zieht der Anker die Nadel gegen die Federkraft aus dem Sitz, und der Kraftstoff kann durchfließen. Der Ankerhub beträgt etwa 0,15 mm. Bei der Funktionsprüfung an einer Batterie kann man mit einem Finger prüfen, ob sich die Nadel bewegt. Vorsicht allerdings: Die D-Jetronic Einspritzventile werden mit 3 Volt betrieben. Sie benötigen also einen Vorwiderstand beim Test.

Bei der D-Jetronic wurden die Einspritzventile in zwei Gruppen zusammengefasst (bei vier Zylindern je zwei und bei sechs Zylindern entsprechend je drei) und mit 3 Volt betrieben. Die notwendigen Vorwiderstände befanden sich im Steuergerät. Die Einspritzventile wurden später bei der L-Jetronic auf 12 Volt umgestellt, wodurch die Vorwiderstände entfielen. Dazu kam ein Wechsel zu höherohmigem Messingdraht (16 Ohm) statt Kupferdraht (2,5 Ohm), der aber äußerlich nicht sichtbar ist und zu einem Wegfall der Stromtaktung führte. Bei maximaler Drehzahl und Volllast sind die Einspritzventile praktisch dauernd geöffnet.

Eingabe, Verarbeitung, Ausgabe

Alle Einspritzanlagen arbeiten nach dem EVA-Prinzip (Eingabe, Verarbeitung und Ausgabe). Alle Sensoren versorgen das Steuergerät mit Informationen, die dessen "Gehirn" in die Einspritzmengen umrechnet, die dem Motor pro Einspritzhub zugeführt werden.

Ausgabe ist also die Einspritzzeit. Um festzustellen, wie viel Luft bei der Verbrennung im Motor benötigt wird, werden der Druckfühler und die Drehzahl herangezogen.

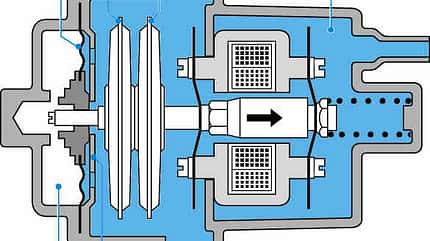

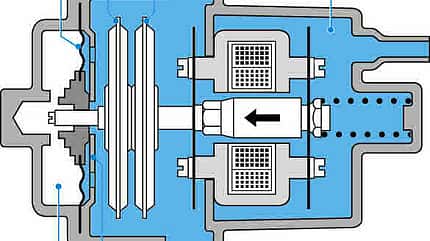

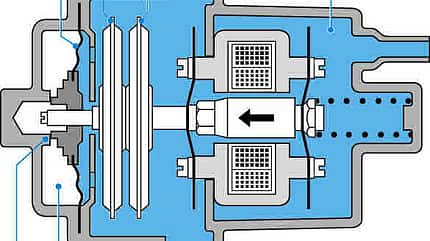

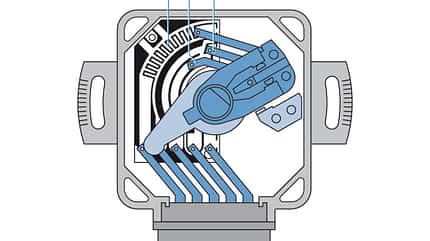

Der Druckfühler sitzt hinter der Drosselklappe am Sammelsaugrohr, statt davor wie der Luftmengenmesser der L-Jetronic. Der Druck im Saugrohr führte über die beiden Membrandosen (2 und 3) und die Blattfeder (6) zu einer Verschiebung des Ankers (9) im Inneren der Wicklungen (7) mit Kern (8).

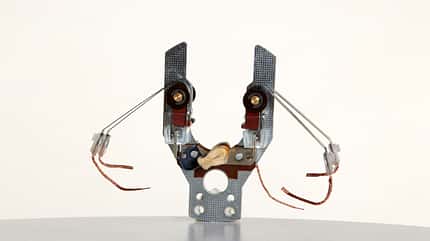

Der Einspritzauslöser, das sogenannte "Gebiss", sorgt dafür, dass die Gleichspannung gepulst wird und somit die sich ändernde Induktivität des Druckfühlers bei unterschiedlichem Saugrohrdruck an das Steuergerät weitergemeldet wird.

Saugt der Unterdruck bei geschlossener Drosselklappe im Leerlauf die Luft stärker aus dem Druckfühler (siehe Bild "Druckfühler im Leerlauf), dehnen sich diese Membrandosen aus und schieben den Anker weiter aus den Spulen. Diese werden durch ihn induktiv gekoppelt. Die Induktivität wird aber durch die geringere magnetische Permeabilität der Luft weniger gut gekoppelt, und das Signal wird schwächer.

Mit zunehmender Last werden die Membrandosen weiter zusammengedrückt. Dadurch kann der Eisenanker, der als Transformatorkern dient, weiter in die Spule dringen und das Signal wird stärker.

Bei Volllast (siehe Bild "Druckfühler bei Teillast") verschiebt sich zudem durch den fast auf Atmosphärendruck steigenden Saugrohrdruck die Membran, die den Teillastanschlag bildet. Diese wird nun durch die Feder gegen den Volllastanschlag gedrückt. Das Signal wird durch den sich nun in gesamter Länge in der Spule befindlichen Anker am stärksten. Zusätzlich erhält das Steuergerät vom Drosselklappenschalter die Information, dass nun das Fahrzeug eine große Einspritzmenge braucht.

Einspritzauslöser

Bei der D-Jetronic wurden noch keine berührungslosen Sensoren eingesetzt. Der Einspritzauslöser sitzt im Verteilergehäuse unterhalb des Unterbrechers. Er erzeugt den Einspritzzeitpunkt und gibt die Drehzahl ans Steuergerät. Gleichzeitig sorgt er dafür, dass der Anker des Druckfühlers mit Spannungsimpulsen versorgt wird. Ohne diese gepulste Spannung würde dieser nicht die Spulen koppeln, deren Induktivität über den Anker verändert wird.

Drosselklappenschalter

Bei der D-Jetronic besaß der Drosselklappenschalter neben den Kontakten für Volllastanfettung sowie Leerlaufanhebung eine zusätzliche Kontaktbahn für Beschleunigungsanreicherung.

Während des Beschleunigungsvorgangs öffnet sich die Drosselklappe sehr schnell. Dadurch reduziert sich der Unterdruck im Saugrohr, was dazu führt, dass ein Teil des in der Luft mitgewirbelten Kraftstoffs an der Wand kondensiert. Das führt zu einer Abmagerung des Gemischs im Brennraum. Um dies zu vermeiden, wird während des Beschleunigungsvorgangs die Einspritzdauer verlängert und damit das Gemisch angereichert.

Startanreicherung

Da sich bei kaltem Motor der Kraftstoffdampf als Film im Saugrohr und an den Zylinderwänden absetzt, wird das Gemisch zu mager, um zu zünden. Deshalb wird beim Start das Elektrostartventil betätigt. Dabei handelt es sich nicht etwa um ein weiteres Einspritzventil oder eine verlängerte Einspritzzeit wie bei den regulären Einspritzventilen, sondern um ein besonderes Bauteil, an dessen Spitze ein Drallkanal zusätzlich Kraftstoff in das Sammelsaugrohr einspritzt.

Zwei Bedingungen müssen dazu erfüllt sein: Der Starter muss betätigt werden und der Thermoschalter oder Thermozeitschalter im Kühlwasser muss geschlossen sein. Der Thermoschalter oder Thermozeitschalter sorgt also dafür, dass nur bei tiefen Temperaturen zusätzlich Kraftstoff eingespritzt wird. Beim Thermozeitschalter sorgt eine zusätzliche Heizwendel um das Bimetall dafür, dass der Schalter spätestens nach 20 Sekunden ausschaltet. Damit wird eine Überfettung vermieden.

Warmlauf

Da der Motor bei kühlem oder gar winterlich kaltem Motor einen höheren Reibungswiderstand aufweist, setzt der Zusatzluftschieber die Drehzahl hoch. Ein NTC-Temperaturfühler misst die Motortemperatur und sorgt dafür, dass während des Warmlaufs das Gemisch angefettet wird.

Ansauglufttemperaturfühler

Eine weitere Korrekturgröße liefert der Lufttemperaturfühler. Je kühler die Luft, desto dichter ist sie. Damit würde das Gemisch bei kalter Luft immer magerer. Mit der Berücksichtigung der Ansauglufttemperatur tritt die D-Jetronic diesem Problem entgegen. Hierfür wird ein NTC-Widerstand – ein Widerstand, der mit steigender Temperatur fällt – eingesetzt.