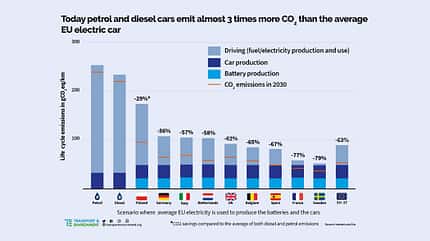

Die im Vergleich zum Verbrenner letztlich bessere CO2-Bilanz von E-Autos ist nur noch graduell umstritten. Die Studie "Die aktuelle Treibhausgasemissionsbilanz von Elektrofahrzeugen in Deutschland" des Fraunhofer-Instituts für Innovations- und Systemforschung von 2019 beispielsweise kommt zu dem Schluss: "Ein heute in Deutschland gekauftes elektrisches Batteriefahrzeug (BEV) weist über seine durchschnittliche Nutzungsdauer von 13 Jahren eine deutliche Treibhausgas (THG)-Einsparung auf. Die Spannweite der Einsparung reicht von 28 Prozent gegenüber einem Oberklassewagen Diesel bis zu 42 Prozent gegenüber einem Kleinwagen Benziner, wenn man den Strommix in Deutschland zugrunde legt". Dabei sei die Annahme wesentlich "dass die in der Vergangenheit bereits erreichte deutliche Senkung der Treibhausgasemissionen bei der Stromerzeugung auch künftig weiter fortgesetzt wird". Allerdings nur "gemäß den politisch gesetzten Zielen der Bundesregierung sowie von verschiedenen wissenschaftlichen Studien prognostiziert".

Eine von ADAC, ÖAMTC und FIA beauftragte Studie (Geschätzte Treibhausgasemissionen und Primärenergieverbrauch in der Lebenszyklusanalyse von Pkw-basierten Verkehrssystemen) sieht Mittelklasseautos erst am Ende ihres Lebenszyklus CO2-ärmer als Diesel-Fahrzeuge, Transport & Environment (T&E), eine Dachorganisation von nichtstaatlichen europäischen Umweltorganisationen, sieht das Pendel erheblich deutlicher zugunsten des E-Autos ausschlagen.

Rohstoff-Problem bei Batterien statt CO2?

Aber was ist mit der Grundwasser-fressenden Lithium-Förderung in der Atacama-Wüste und den menschenrechtlich fragwürdigen Abbau von Kobalt im Kongo? Verbrauchen wir in unserem Bemühen, die CO2-Emissionen zu reduzieren, von diesen wertvollen Rohstoffen nicht viel zu viel?

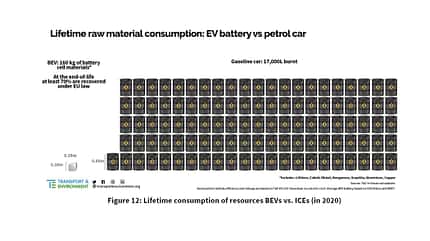

Hier vergleicht T&E den Rohstoffverbrauch von Elektroautos und Verbrennern unter einer Perspektive, die bei der Betrachtungen der Treibhausgasemissionen gerne in den Hintergrund tritt: Die Verbrennung von Benzin oder Diesel emittiert nicht nur CO2, vielmehr geht dabei auch der Rohstoff Erdöl in Abgas auf. Und während der im Verbrenner beim Fahren in Klimagas verwandelt wird, verschleißen Batterien erst über die gesamte Lebensdauer eines Autos, haben danach eventuell ein zweites Leben und die darin enthaltenen Rohstoffe sind dank Recycling zu großen Teilen selbst danach noch nutzbar – wieder als Rohstoff.

Die Rechnung von T&E: Eine durchschnittlicher Verbrenner verbraucht während seiner Lebenszeit 17.000 Liter Benzin (12.500 kg) oder 13.500 Liter Diesel (11.340 kg). Ein Turm aus Fässern mit dieser Ölmenge reichte 70 bis 90 Meter in die Höhe, etwa so hoch wie ein 25-stöckiges Gebäude. In den Zellen einer Durchschnittsbatterie stecken laut T&E hingegen lediglich 160 Kilogramm Metallrohstoff – die das E-Auto eben nicht verbraucht, sondern nur verwendet. Und das Recycling, so die Studie, schafft es nur bei 30 Kilogramm der Durchschnittsbatterie nicht (enthält 1,8 kg Lithium, 0,4 kg Kobalt und 1,4 kg Nickel), sie wiederzuverwenden. Dieser Rest an Metall wäre grade mal so groß wie ein Fußball.

Zum Recycling-Zeitpunkt war die Batterie aber schon etwa 15 Jahre in Gebrauch, mit entsprechenden Second-Life-Anwendungen eventuell noch länger. Denn selbst die erste Verwendung im Elektroauto lässt sich weit ausdehnen, da die Hersteller ihre Batterien so ein- und aufgebaut haben, dass sie vergleichsweise einfach und zu vertretbaren Kosten reparierbar sind.

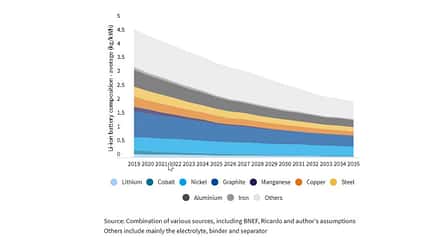

Technik und Recycling reduzieren den Rohstoffbedarf

Mit der wachsenden Nachfrage nach E-Autos steigt auch der Bedarf an Rohstoffen. Die Studie weist aber darauf hin, dass neue Technologien weniger Rohstoffe pro produzierter Kilowattstunde benötigen. So glauben die Autoren, dass der Bedarf an Lithium dafür von 2020 bis 2030 um 50 Prozent fällt (von 0,10 kg/kWh auf 0,05 kg/kWh). Das längst als problematisch identifizierte Kobalt soll gar um 75 Prozent weniger Verwendung finden (0,03 kg/kWh statt 0,13 kg/kWh). Das erreichen die Batteriebauer auch durch einen Wechsel auf Nickel, nach dem der Bedarf daher weniger sinkt (0,39 kg/kWh statt 0,48 kg/kWh).

Dennoch sei natürlich das Recycling entscheidend auf dem Weg zu einer umweltfreundlichen Elektromobilität. Aber die Autoren der Studie gehen von zunehmenden Wiederverwertungsraten aus; Gesetzentwürfe der EU sähen vor, 90 Prozent des Lithiums (aktuell 70 Prozent) sowie 98 statt wie bislang 95 Prozent des Kobalts und Nickels aus alten Batterien für neue zu nutzen. Das würde die Menge des Lithiums, das nicht wiederverwendet wird, um den Faktor drei reduzieren, bei Nickel, Kobalt und Kupfer wäre es 2,5 mal weniger. Allerdings haben auch ambitionierte Recycling-Ziele für 2035 eine überschaubare Reduktion des Bedarfs an Primärrohstoffen zur Folge: Man bräuchte dann nur sechs Prozent weniger Lithium, zwei Prozent weniger Kobalt und ein Prozent weniger Nickel. Das klingt wenig ermutigend; dabei muss man aber bedenken, dass mit der Zeit immer mehr Batterien zum Recyceln zur Verfügung stehen und umgekehrt bis zur Marktsättigung die Nachfrage nach E-Autos besonders stark steigt.

Sind überhaupt genug Rohstoffe für Batterien da?

Auch dafür sind laut T&E genug Rohstoffe vorhanden. So ergäben die europäischen Lithium-Reserven etwa 200 Millionen E-Autos für 2030 (aber nur 20 Millionen ohne Recycling), Nickel reichte gar für 17 Milliarden E-Auto-Batterien (oder für 300 Millionen ohne Recycling) und Kobalt für 500 Millionen (bzw. 10 Millionen ohne Recycling. Zur Einordnung: Die Zahl der in Europa zugelassenen Pkw überstieg 2017 erstmals die 250-Millionen-Marke.