Sind Autos mit Verbrennungsmotor oder Elektroantrieb über ihren gesamten Lebenszyklus gesehen weniger schädlich für das Klima? An dieser Frage scheidet sich die Autowelt schon lange. Richtig Fahrt bekam die Debatte 2017, als eine schwedische Studie den E-Mobilen eine schlechte Klimabilanz bescheinigte. Andere Studien zogen ähnliche Schlüsse: Der ADAC kam sowohl 2018 (hier zusammengefasst) als auch 2019 zu dem Schluss, dass E-Autos lange fahren müssen, bis sie ihren schweren CO2-Rucksack abgelegt haben. Das Münchner Ifo Institut für Wirtschaftsforschung bescheinigte einem Diesel-Mercedes eine bessere Kohlendioxid-Bilanz als dem Tesla Model 3.

Elektro-freundliche Studien aus Stockholm und Eindhoven

Doch auch die eingangs erwähnten Forscher des IVL in Stockholm haben inzwischen noch einmal nachgerechnet – mit Ergebnissen, die den Stromern nun schmeicheln (lesen Sie hier mehr dazu). Und neuerdings sagt eine andere Studie aus den Niederlanden, dass Elektroautos deutlich weniger klimaschädlich sind als Modelle mit Verbrennungsmotor. Im Auftrag der Grünen-Fraktion im deutschen Bundestag ermittelten Forscher der Technischen Universität Eindhoven für Elektroautos einen deutlich geringeren CO2-Ausstoß über den gesamten Lebenszyklus als frühere Studien.

Konkret sagen Maarten Steinbuch und Auke Hoekstra, die Autoren der Studie, dass "Elektrofahrzeuge bereits heute weniger als die Hälfte der Treibhausgase ihrer mit fossilen Brennstoffen betriebenen Pendants ausstoßen". In einer Zukunft, in der die Produktion und das Fahren mit erneuerbaren Energien erfolgt, sollen es sogar zehnmal weniger Emissionen sein als bei Autos, die mit fossilen Brennstoffen betrieben werden.

Jetzt ist der Tesla besser als der Diesel-Mercedes

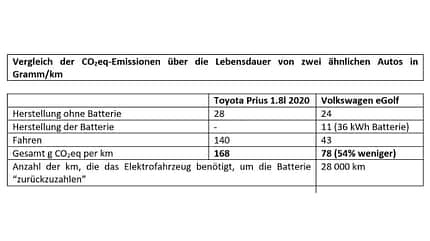

Exemplarisch stellen Steinbuch und Hoekstra drei Autopaare aus verschiedenen Segmenten gegenüber. Als Beispiele aus der Kompaktklasse dienen ein VW E-Golf und das Urmeter aller Hybridautos, der Toyota Prius. Was man als knappes Rennen erwartet, geht deutlich zugunsten des Elektro-Golfs aus: Er muss nur 28.000 Kilometer weit fahren, um seinen CO2-Rucksack abzulegen. Er erreicht ein CO2-Äquivalent von 78 g/km und ist damit um 54 Prozent besser als der Prius, der bei 168 g/km liegt.

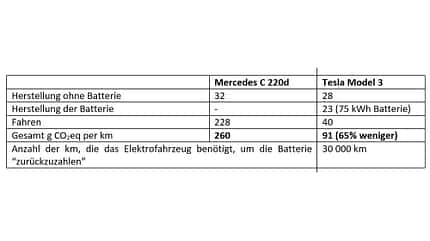

Exemplarisch für die Mittelklasse treten – wie beim Ifo Institut – das Tesla Model 3 und der Mercedes C 220 d gegeneinander an. Allerdings mit dem völlig gegenteiligen Ergebnis, dass der Kalifornier nur 30.000 Kilometer fahren muss, um eine bessere CO2-Bilanz als der Schwabe aufzuweisen. Berücksichtigt man Produktion und Betrieb, gilt für den Tesla ein CO2-Äquivalent von 91 g/km, für den Mercedes aber 260 g/km – ein 65-Prozent-Vorteil für das Model 3.

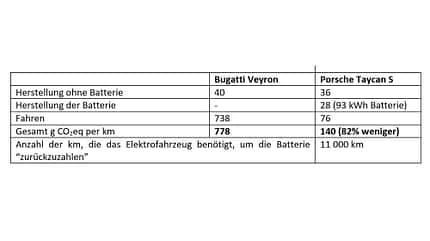

Besonders eklatant ist der Unterschied bei den Sportwagen. Da der Vergleich zwischen Porsche Taycan S und Bugatti Veyron aber doch arg hinkt und wenig verbrauchernah konstruiert ist (siehe Tabelle), soll an dieser Stelle nicht näher darauf eingegangen werden.

Warum fallen die Ergebnisse der Eindhovener Studie deutlich stärker zugunsten der Elektroautos aus als die meisten bisherigen Untersuchungen? Die Niederländer machen das an sechs Punkten fest, die ihrer Meinung nach zuvor fehlerhaft behandelt wurden:

1. Übertreibung der Treibhausgasemissionen von der Batterieproduktion

Die anfangs erwähnte IVL-Studie von 2017 ging bei der Batterieherstellung von einem CO2-Ausstoß von 175 Kilogramm pro Kilowattstunde aus, was später von anderen Berechnungen übernommen wurde. 2019 korrigierten die Schweden ihre Annahme auf 85 kg/kWh. Weil intelligentere Technik den Energiebedarf bei der Akkuproduktion inzwischen drastisch gesenkt habe und dabei grünerer Strom verwendet werde, geht die TU Eindhoven nun von 40 bis 100 kg/kWh aus und zieht zur Berechnung einen Mittelwert von 75 kg/kWh heran.

2. Unterschätzung der Batterielaufzeit

Die von den Niederländern kritisierten Studien nehmen eine Akku-Lebensdauer von 150.000 Kilometern an – und stellen dieser eine Verbrenner-Laufzeit von 300.000 Kilometern gegenüber. Falsch, sagen Steinbuch und Hoekstra und trauen heutigen Akkus 500.000 Kilometer zu. In ihren Berechnungen nehmen die Eindhovener aber Laufzeiten von 250.000 Kilometern an, und zwar sowohl für den Verbrenner als auch für die Batterie der Elektroautos.

3. Wird der Strom sauberer oder nicht?

Verbrenner-freundliche Studien gehen davon aus, dass der heutige Strommix über die gesamte Lebensdauer der betrachteten Fahrzeuge beibehalten wird. Dagegen schreiben die Niederländer die starken Veränderungen im Strommix der letzten 20 Jahre zugunsten erneuerbarer Energien auch für die kommenden 20 Jahre fort – wenn auch mit Einschränkungen.

4. Unrealistische Annahmen beim Spritverbrauch

Frühere Erhebungen errechneten die CO2-Bilanz von Verbrenner-Fahrzeugen auf Basis ihrer – bekanntermaßen wenig realistischen – NEFZ-Verbrauchsangaben. Auch Sicht der TU Eindhoven stellt aber auch die aktuell verwendete WLTP-Norm keinen realistischen Anhaltspunkt dar. Also zogen die Forscher Verbrauchswerte von Straßentests heran und verwendeten dabei Daten des Portals spritmonitor.de und der US-Umweltbehörde EPA.

5. Voremissionen bei Diesel und Benzin

Auch bei der Förderung, beim Transport und bei der Produktion von Benzin und Diesel fallen Treibhaus-Emissionen an – aus Sicht der niederländischen Forscher sogar deutlich höhere als bisher angenommen. Deshalb berechnen sie einem Diesel 24 und einem Benziner 30 Prozent Aufschlag auf ihre Auspuff-Emissionen.

6. Fehlender Blick in die Zukunft

Steinbuch und Hoekstra halten Verbrennungsmotoren für technisch weitgehend ausgereizt und trauen ihnen kaum noch Fortschritte beim Verbessern ihrer CO2-Bilanz zu. Da sich die Herstellungsprozesse von Fahrzeugen beider Konzepte künftig in Bezug auf den CO2-Ausstoß künftig angleichen werden, zählt für die Niederländer letztlich das Kohlendioxid, das beim Fahren zustande kommt. "Das Elektrofahrzeug kann direkt mit erneuerbarem Strom betrieben werden und hat zudem den Vorteil, dass sein Motor im Durchschnitt viermal effizienter ist." Und das führe dazu, dass es mindestens zehnmal weniger CO2 ausstoße als Autos, die mit Benzin, Diesel oder Erdgas fahren.