Das Grundprinzip der Elektromobilität beruht bisher auf dem Einsatz von Gleichstrom-Batterien. Diese speichern Energie in Form von Gleichspannung, die jedoch für Elektromotoren und Stromnetze in Wechselstrom umgewandelt werden muss. Dafür sind in herkömmlichen Elektroautos mehrere zentrale Komponenten nötig: Ein Batteriemanagementsystem (BMS) überwacht die Zellspannungen der Batterie, ein On-Board-Lader erlaubt das AC-Laden, und ein Wechselrichter wandelt die Gleichspannung in dreiphasige Wechselspannung für den Motor um.

Porsche Engineering stellt dieses etablierte Prinzip in einer Machbarkeitsstudie infrage. Der neue Ansatz: ein dreiphasiger Wechselstrom-Akku, bei dem die Batterie selbst zur Quelle für Wechselstrom wird. Die Ingenieure simulieren ein dreiphasiges Netz, indem sie die 18 Module des Batteriepacks in drei Gruppen aufteilen – jede übernimmt eine Phase. Leistungs-Halbleiterschalter formen in Echtzeit sinusförmige Spannungsverläufe.

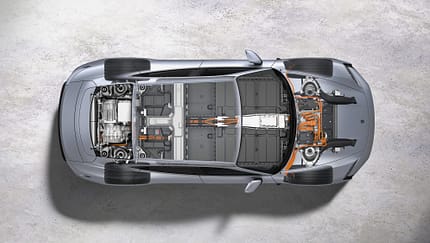

Integration statt Komponentenvielfalt

Mit dem neuen Konzept entfallen zentrale Bauteile. Statt separatem Ladegerät, Wechselrichter und BMS übernimmt ein sogenannter Modularer Multilevel Series Parallel Converter (MMSPC) sämtliche Aufgaben. Dieses zentrale Steuergerät erzeugt Wechselstrom direkt aus der Batterie, steuert den Motor beim Fahren und erlaubt das Laden über das Wechselstromnetz – ohne die bisher nötige Wandlung der Spannungsform.

Die technische Herausforderung besteht in der Synchronisation der Batteriemodule. Die dynamische Rekonfiguration der Module muss in Echtzeit erfolgen. Verzögerungen oder Fehlsteuerungen könnten Schäden an Batterie und Leistungselektronik verursachen. Daher entwickelte Porsche Engineering eine eigene, hochintegrierte Rechnerplattform. Sie basiert auf einem System-on-Chip, das sowohl schnelle Datenverarbeitung als auch präzise Steuerung ermöglicht.

Vorteile für Packaging und Kostenstruktur

Der Verzicht auf mehrere dedizierte Steuergeräte ermöglicht eine kompaktere Bauweise. Weniger Bauteile bedeuten geringeres Gewicht und vereinfachte Verkabelung. Auch die Kostenstruktur lässt sich potenziell verbessern, da einzelne Funktionen nicht mehrfach redundant ausgelegt werden müssen. Zudem ist die Plattform skalierbar und auf verschiedene Fahrzeugarchitekturen übertragbar.

Wie hoch die Einsparungen konkret ausfallen, beziffert der Hersteller bislang nicht. Klar ist jedoch, dass die hohe Integrationsdichte ein Entwicklungstrend ist, der über diesen Einzelfall hinausweist. Die modulare Steuergeräteplattform kann in anderen Projekten eingesetzt werden – sowohl in der Prototypenentwicklung als auch perspektivisch in Serienanwendungen.