Kommen Festkörper-Akkus bald aus Deutschland?

Zusammen mit Quantumscape möchte VW wahrscheinlich in Salzgitter eine zweite Batteriefabrik bauen – dieses Mal für Festkörper-Akkus.

VW denkt darüber nach, zusammen mit seinem US-amerikanischen Batterie-Entwicklungspartner Quantumscape eine Fabrik für Festkörper-Akkus im niedersächsischen Salzgitter zu errichten. Zunächst soll eine Pilotanlage entstehen, auf der die Techniker die neuen Produktionstechnologien erproben. Auf dieser Pilotanlage sollen jährlich Akkus mit einer Gesamtkapazität in Höhe von einer Gigawattstunde (GWh) entstehen.

Ohne Steuergelder geht nichts

Danach möchten VW und der im kalifornischen San Jose beheimatete Batteriespezialist die Produktionskapazität auf 20 GWh pro Jahr ausbauen. Die Entscheidung über den Bau der Fabrik fällt VW erst Ende 2021. Der Wolfsburger Autohersteller gibt in diesem Zusammenhang zu Bedenken, dass Salzgitter als Standort nur in Frage kommt, wenn der Steuerzahler in Form von staatlichen Subventionen hilft – ansonsten wäre Salzgitter im internationalen Vergleich chancenlos.

Quantumscape überzeugt VW bei Laborversuchen

Das Batterieunternehmen Quantumscape aus dem kalifornischen San José hat jetzt die Voraussetzungen erfüllt, um von seinem Kooperationspartner VW eine weitere Investition in Höhe von 100 Millionen Dollar (84,74 Millionen Euro) zu bekommen. Die Kalifornier haben Festkörper-Lithium-Metall-Zellen an VW geliefert und Wolfsburger Forscher haben diese Zellen erfolgreich in ihren Laboren getestet.

Mehr Energie, weniger Ladezeit

VW hat damit bisher insgesamt 300 Millionen Dollar (253,93 Millionen Euro) in das amerikanische Unternehmen investiert. Die Festkörper-Akkus sollen auf Zellebene mit einer Kilowattstunde pro Liter eine zirka doppelt so hohe Energiedichte ermöglichen wie herkömmliche Lithium-Ionen-Akkus. Außerdem sollen die Ladezeiten erheblich sinken: Aktuell lädt beispielsweise der VW ID.4 – im besten Fall – in 25 Minuten Energie für 450 Kilometer Fahrt. Diese Ladezeit soll mit der Einführung der Festkörper-Akkus von Quantumscape im Jahr 2025 auf zwölf Minuten sinken.

Skeptiker halten einen Start der Serienproduktion der Festkörper-Akkus im Jahr 2025 für unrealistisch. Außerdem bemängeln sie zu hohe Kosten und monieren, dass nicht die komplette Zelle feuerfest sei.

Quantumscape hält Probleme für lösbar

Für Jagdeep Singh, den CEO von Quantumscape, ist die Sache völlig klar: Der aktuelle Marktanteil von Elektroautos liegt deshalb nur bei zwei Prozent, weil die Batterien noch immer zu schlecht und zu teuer sind: Zu wenig Reichweite, zu wenig haltbar, zu langsam aufzuladen und zum Teil auch noch zu leicht brennbar.

Singh glaubt, normale Verbesserungen bei aktuellen Technologien genügen nicht. Seiner Ansicht nach braucht es einen Quantensprung. Den hält er nur mit einer neuen Technik für möglich. Quantumscapes Credo: "The Future is solid" (Die Zukunft ist fest) macht klar, welche: Festkörperbatterien.

Feststoffbatterien mit hohem Potenzial

Die gelten Batterieforschern schon länger als Ideallösung, weil sie möglich machen, was von Anfang an das hohe Potenzial von Lithium-Batterien ausmachte: Die Anlagerung von reinem Lithium an der Anode (Minuspol). Maximilian Fichtner, Professor für Festkörperchemie an der Universität Ulm und stellvertretender Direktor des Helmholtz-Instituts Ulm für Elektrochemische Energiespeicherung erklärt das so: "Der feste Elektrolyt ist eigentlich ein Hilfsmittel. Er soll die Struktur aus Graphit auf der Minuspolseite überflüssig machen, man könnte sie dann durch reines Lithium ersetzen. Die Speicherkapazität von reinem Lithium beträgt nämlich 2860 mAh/g. In aktuellen Anoden, in denen Graphit das Lithium speichert, kommt man nur auf 370 mAh/g. Das heißt, wir verlieren im Augenblick quasi aus Sicherheitsgründen auf der Minuspolseite den Faktor 8."

Graphit setzt man bislang ein, "weil reines Lithium in einem Flüssigelektrolyt nadelartige Strukturen auf der Oberfläche bildet, wenn man es immer wieder anlagert und auslöst. Diese so genannten Dendriten wachsen in die Zelle, durchbohren Grenzschichten. Dadurch entstehen Kurzschlüsse, die Zelle wird heiß, der Elektrolyt verdampft, die Batterie platzt und beginnt zu brennen. Mit der keramischen Schicht des festen Elektrolyten hofft man eine mechanische Sperre gegen die Dendritbildung zu haben und die Minuspol-Seite ließe sich wie beschrieben massiv verbessern," so Fichtner. Außerdem brennen feste (keramische) Elektrolyten nicht.

Anode ohne Anodenmaterial

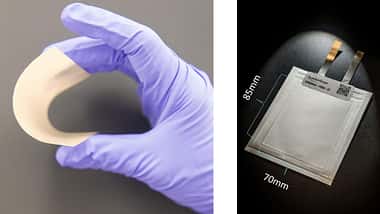

Die QauntumScape-Zelle kommt laut Singh ganz ohne Lithium an der Anode aus; an bisherigen Lithium-Anoden war bislang statt Graphit immer noch zusätzlich Lithium nötig, das keine Lithium-Ionen aufnimmt oder abgibt, sondern nur als Puffer dient. Den Volumenunterschied der Anode beim Be- und Entladen muss offenbar der neuartige Elektrolyth ausgleichen. Obwohl er keramisch ist, ist er flexibel. Auf einem Bild in der Präsentation sieht man auf einem Foto, wie biegsam die Schicht ist.

Das große Geheimnis der QuantumScape-Zelle liegt in der Trennschicht zwischen den Elektroden.

Jagdeep Singh weist in seiner Präsentation vom 8.12. 2020 außerdem darauf hin, dass ohne Graphit und zusätzliches, "unproduktives" Lithium an der Anode eine massive Verbesserung der volumetrischen Energiedichte möglich ist: Während aktuelle Lithium-Mangan-Cobalt-Zellen (L-LMC) bei etwa 500 Wh/l liegen und Nickel-Rich-Zellen bei 700 Wh/l will Quantumscape 1.000 Wh/l erreichen. Für E-Autos, in denen die Akkus aktuell die ganze Fläche zwischen den Achsen mit einer Höhe von 12 bis 15 Zentimeter einnehmen, ein Riesen-Fortschritt.

Die gravimetrische Energiedichte der neuen Zelle sieht Quantumscape bei etwa 400 Wh/kg, während aktuelle Li-NMC-Zellen (Nickel-Mangan-Kobalt) bei etwa 250 Wh/kg liegen und selbst die aufkommenden Nickel-Rich-Zellen oder welche mit Silicium 300 Wh/kg nicht übersteigen dürften.

Die Materialien an der Kathode (aktuell Lithium-Mangan-Kobalt oder Nickel) spielen übrigens in den Darstellungen von Quantumscape keine Rolle – sie werden gar nicht näher, sondern nur als Lithium-Metall bezeichnet. Den großen Fortschritt bringt das keramische Material des Elektrolythen – das natürlich aus gutem Grund nicht näher bezeichnet ist.

Kein Material an der Anode außer Lithium - wenn es sich beim Aufladen anlagert.

Probleme des Festkörper-Akkus gelöst?

Das Problem mit festen Elektrolythen: Ionen wandern darin eher zäh, Aufladen dauert entsprechend lang. Außerdem, so Professor Fichtner: "Wenn die Batterie sich ein wenig ausdehnt oder schrumpft, kann eine Flüssigkeit dem folgen, die Oberflächen bleiben immer benetzt. Beim festen Elektrolyt besteht das Risiko, dass der Oberflächenkontakt abreißt, dann gibt es keinen Ladungstransport mehr". Das ist auch der Grund, warum Feststoffbatterien bislang vor allem bei hohen Temperaturen (200 Grad) gut arbeiten; übermäßiges Heizen machte einen Akku aber wenig effizient.

Diese Probleme will Quantumscape jetzt gelöst haben und veröffentlichte die Testergebnisse eines einschichtigen Prototyps. Der soll

- in 15 Minuten von 0 auf 80 Prozent aufladbar sein

- auch nach 800 Zyklen eine Kapazität von 80 Prozent haben

- und stellt eine Erhöhung der volumetrischen Energiedichte von 50 bis 100 Prozent gegenüber aktuellen Lithium-Ionen-Batterien in Aussicht

Experten begeistert

Aus den 800 Zyklen folgert Quantumscape 240.000 Meilen (386.000 Kilometer) Lebendauer, rechnet also mit einer Reichweite von rund 490 Kilometern pro Zyklus. Würde die volumetrische Energiedichte tatsächlich verdoppelt, könnte VWs ID.3 (aktuell maximal 550 km Reichweite) in seinem Batteriekasten elektrische Energie für mehr als 1.000 Kilometer Reichweite mitnehmen und die Batterie würde dennoch erheblich leichter.

Um die Seriosität und die Tragweite der Ergebnisse zu untermauern legte Quantumscape die Ergebnisse namhaften Experten vor, unter ihnen Jeffrey Brian Straubel, der bei Quantumscape im Aufsichtsrat sitzt. Der 45-Jährige ist Mitbegründer und langjähriger CTO von Tesla. Elon Musk sagte über ihn, hätte er ihn nicht 2003 zum Lunch getroffen, gäbe es Tesla nicht. Straubel verließ den US-Hersteller 2019, wo er unter anderem für die Evaluierung von Partnern und Lieferanten sowie Schlüsseltechnologien, also auch Batterien, zuständig war. Straubel machte sich im Bereich Batterierecycling selbständig und unterrichtet in Stanford zu "Energy Storage Integration".

Von den Ergebnissen der Quantumscape-Tests zeigt er sich begeistert. Beeindruckt habe ihn vor allem, wie Quantumscape die Lithium-Beschichtung gelöst habe, so dass die Zellen bei niedrigen Temperaturen gut arbeiten und sich so schnell laden lassen. 50 Prozent mehr volumetrische Energiedichte bezeichnet Straubel als unglaublichen Durchbruch angesichts von Steigerungen in der Größenordnung weniger Prozentpunkte, wie man sie die letzten Jahre gesehen habe. Er glaubt deswegen sogar, dass die Quantumscape-Batterie ganz neue Möglichkeiten wie elektrische Flugzeuge eröffnen könne.

Am Ende der Präsentation gratuliert auch Frank Blome, Leiter des Center of Excellence für Batteriezellen von VW in Salzgitter und bestätigt, dass man auch dort schon Quantumscape-Zellen getestet habe. Die Ergebnisse seien sehr vielsprechend. VW glaube, dass die neuen Zellen der Anfang reichweitenstarker Auto-Akkus mit großer Schnellladefähigkeit sind.

Herausforderung Serien-Entwicklung

Trotz allen Enthusiasmus‘ sieht auch Quantumscape noch einen langen, wenn auch jetzt gangbaren Weg: Man müsse den einschichtigen Protoyp zu einer mehrschichtigen Zelle und bis zur Massenfertigung weiter entwickeln. Und hier kommt VW ins Spiel: In einer Partnerschaft mit dem größten Autohersteller der Welt soll die Serienproduktion von Feststoffbatterien mit einer Kapazität 20 GWh pro Jahr ab 2024 bis 2025 möglich werden.

VW hat insgesamt 300 Millionen Dollar in Quantumscape investiert, während das Akku-Unternehmen bislang insgesamt bereits 1,5 Milliarden Dollar Kapital eingesammelt hat. Zum Vergleich: VW gab im November 2020 bekannt, in den nächsten fünf Jahren 73 Milliarden in Forschung und Entwicklung investieren zu wollen, davon sollen 35 Milliarden in die E-Mobilität gehen. In QuantumScape hatte VW zuletzt im Juni 2020 umgerechnet rund 165 Millionen Euro investiert.

Hat sich VW damit die Super-Batterie gesichert?

Das klingt nach einer klugen Entscheidung. Wenn der Konzern so tatsächlich schon 2025 massenhaft E-Autos mit Feststoffbatterien ausrüsten kann, die dann 50 bis 100 Prozent Reichweite und um zwei Drittel reduzierte Ladezeiten bieten könnten. Brandgefahr wäre auch kein Thema mehr.

Ein entscheidender Vorteil für einen Massenhersteller außerdem: Die Festkörperbatterien sollen auch eine Verbilligung bringen. Quantumscape gibt an, die Produktionskosten würden sinken, weil kein Anodenmaterial mehr nötig sei und es bei der Zellherstellung nicht mehr verarbeitet werden müsse.

VW ist Teil der Zukunftsplanung von QantumScape.

Natürlich birgt die Weiterentwicklung eines Prototypen zum massentauglichen Serienprodukt gerade bei Batterien die größten Stolpersteine. Andererseits scheint Quantumscape nach zehn Jahren Arbeit ein Durchbruch gelungen und weitere fünf Jahre Zeit bis zum Ziel wirkt nicht unrealistisch. Vergleicht man die bislang aufgewendeten finanziellen Ressourcen oder gar das bislang von Quantumscape eingesammelte Kapital mit den Investitionen, die VW im gleichen Zeitraum in die E-Mobilität stecken will, können die Stolpersteine aber kaum größer sein als die finanziellen Ressourcen.

Fazit

VW spricht lange schon davon, dass man erst mit der Feststoffbatterie in die Zellfertigung einsteigen wolle und so erst den vielfach geforderten Einstieg die Batterieproduktion als Schlüsseltechnologie der Elektromobilität vollziehen wolle. Spätestens jetzt dürfte klar werden, dass das keine Ausrede dafür war, dass VW bislang noch nicht selbst seine eigenen Zellen herstellt. Schon seit 2012 arbeiten die Wolfsburger mit Quantumscape zusammen, sind inzwischen größter Investor und planen ein Joint-Venture mit den Akkuspezialisten aus den USA zur Massenfertigung von Feststoffbatterien für ihre E-Autos.

Selbst wenn der Weg dorthin bis 2025 noch steinig werden sollte, könnte VW ihn mit viel Geld einebnen: Die Investitionen des Unternehmens in die Elektromobilität bis dahin sind 23 Mal so hoch wie das Gesamtkapital von Quantumscape.

Dieser Artikel kann Links zu Anbietern enthalten, von denen auto motor und sport eine Provision erhalten kann (sog. „Affiliate-Links“). Weiterführende Informationen hier.