Während herkömmliche PCs auf Basis der Gesetze klassischer Physik arbeiten, funktionieren Quantencomputer auf Basis von Quantenmechanik. Bei den Berechnungen durch einen PC kommen Bits (binary digit: Binärzahl) zum Einsatz, die zu einem bestimmten Zeitpunkt immer nur einen Zustand haben – deren Entsprechung bei Quantencomputern heißen Qbits (Quantenbit). Qbits basieren allerdings auf einem sogenannten Zweizustandssystem: Wie Bits können auch sie einen von zwei Zuständen einnehmen, im Gegensatz zu den Bits können sich beim Qbit aber auch zwei Zustände überlagern, ohne sich gegenseitig zu behindern.

Quantencomputer arbeiten bereits

Wissenschaftler sind im Rahmen ihrer Forschungen zu dem Ergebnis gekommen, dass Quantencomputer, beispielsweise bei Rechenmodellen mit sehr großen Datenmengen, Vorteile insbesondere bei der Genauigkeit der Ergebnisse bringen. Und solche Quantencomputer sind keine Fabelgeräte aus der Zukunft – sie sind, in einem sehr frühen Stadium, bereits im Einsatz: IBM, Mercedes Benz Research und Virginia Tech (Virginia Polytechnic Institute and State University) arbeiten gemeinsam an der Verbesserung der Rechensysteme von IBM-Quantencomputern. Daimler möchte damit die Batterie-Entwicklung für Elektroautos revolutionieren.

Ressourcen sind noch gering

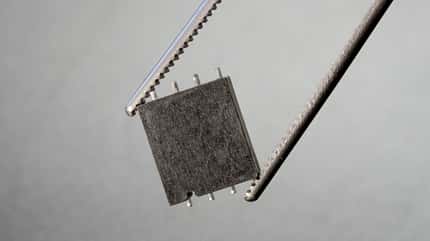

Aktuell gibt es bei Quantencomputern das Problem, dass sie noch in ihren Anfängen stecken und mit nur wenigen Qbits arbeiten – die besten Rechner schaffen heutzutage bis zu 70 Qbits, was für die angestrebte Berechnung von Moleküloberflächen und Molekülbindungs-Möglichkeiten für Batterien nicht ausreicht. Der fachübergreifenden Forschungsgruppe ist es jetzt gelungen, die Genauigkeit der Simulation von Molekülen zu verbessern, ohne mehr Qbits einzusetzen.

Berechnung von Teilchen

Daimler geht es konkret um die Entwicklung von neuen Batterien, die eine höhere Kapazität bei geringeren Ladezeiten und ebenso geringeren Kosten gegenüber herkömmlichen Lithium-Ionen-Batterien bieten sollen. Bei den mithilfe von Quantencomputern durchgeführten Simulationen berechnen die Wissenschaftler unter anderem die Teilchen, aus denen die Moleküle bestehen – was die Verarbeitung riesiger Datenmengen nötig macht. Bekannte PC-Systeme bewältigen diese Datenmengen nicht mit der gewünschten Ergebnisgenauigkeit.

Effiziente Ausnutzung der frühen Quantencomputer

Damit die noch am Anfang ihrer Entwicklung stehenden Quantencomputer mit diesen Datenmengen zurechtkommen, müssen die Wissenschaftler effiziente Verarbeitungswege finden. Zur Darstellung der Moleküle nutzen sie eine Hamiltonian genannte mathematische Funktion (benannt nach dem irischen Mathematiker und Physiker William Rowan Hamilton). Diese Funktion bildet die Orbitale der Teilchen ab. Orbitale beschreiben einen bestimmten Bereich beziehungsweise Raum, um einen oder um mehrere Atomkerne herum, in dem sich ein Elektron mit einer Wahrscheinlichkeit von etwa 90 Prozent aufhält – eine genaue "Bahnkurve" eines Elektrons lässt sich hingegen nicht angeben. Darum sind die Qbits, die Übergangszustände abbilden können, so wichtig.

Den Wissenschaftlern ist es jetzt gelungen, zusätzliche Informationen in die Hamiltonian-Funktion zu packen: Für Daten über die Neigung negativ geladener Elektronen, sich gegenseitig abzustoßen, sind jetzt keine zusätzlichen Qbits mehr nötig. Nun können die Forscher auch mit den begrenzten Ressourcen der frühen Quantencomputer Ergebnisse erzielen, die genau genug sind, um als Basis für weitere Batterieentwicklungen zu dienen.

Einschätzung eines Mathematikers

Wir haben den Berliner Mathematiker Dr. Georg Hebermehl gefragt, was er zum Einsatz von Quantencomputern bei der Berechnung von Molekülen hält. Mathematisch gesehen wird das Zusammenspiel der Partikel in Molekülen quantenmechanisch durch die Schrödinger-Gleichung beschrieben. Aber bereits die notwendigen Berechnungen für ein Wassermolekül überfordern moderne Parallelrechner, betont Georg Hebermehl. Eine Vereinfachung, die sogenannte Born-Oppenheimer-Approximation, durch die Atomkerne und Elektronen getrennt betrachtet werden können, ergibt eine als "Molekulardynamik" bezeichnete Methode, die das Problem auf die klassischen Newtonschen Bewegungsgleichungen zurückführt. Unter anderem eine geringere Genauigkeit und notwendige neue numerische Verfahren für gewöhnliche Differentialgleichengen auf Parallelrechnern zeigen auch hier Grenzen. Insofern ist es interessant, wie auch mit ganz anderen Methoden versucht wird, solche Probleme zu lösen, freut sich der Mathematiker.