Auf dem Weg zur CO2-neutralen Mobilität setzt Audi auch auf eine verbesserte Umweltverträglichkeit seiner Verbrennungsmotoren. Ein Ansatz ist dabei die Nutzung nachhaltiger Kraftstoffe. Zu diesen zählt auch HVO als Diesel-Ersatz.

Der Name HVO leitet sich von Hydrotreated Vegetable Oil ab, zu Deutsch "hydriertes Pflanzenöl". Eine katalytische Reaktion mit Wasserstoff (Hydrierung) wandelt das Pflanzenöl in Kohlenwasserstoffe um (s.u.). Mit diesem HVO-Kraftstoff lassen sich im Vergleich zu fossilem Diesel angeblich 70 bis 95 Prozent CO2 einsparen, bei der Verbrennung wird etwa halb so viel CO2 frei wie bei der von Diesel. Ein weiterer Vorteil von HVO ist seine deutlich höhere Cetanzahl, die für eine effizientere und sauberere Verbrennung gegenüber herkömmlichem Diesel sorgt. Auch die Kaltstartwilligkeit der Selbstzünder soll damit verbessert werden.

Viele Freigaben, kaum Tankstellen

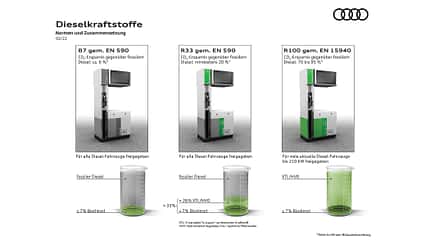

Tanken dürfen den Öko-Sprit nach der aktuellen Audi-Freigabe alle Audi-Modelle mit V6-Dieselmotoren bis einschließlich 286 PS, die seit Mitte Februar ausgeliefert werden. Der HVO-Kraftstoff muss dabei der europäischen Norm EN 15940 entsprechen. Eine technische Anpassung der Fahrzeuge ist dabei nicht notwendig. Wer sicher sein will, dass sein Audi HVO verträgt sollte in der Tankklappe nach der Kennzeichnung XTL (steht für X-to-Liquid) fahnden. Findet sich ein entsprechender Aufkleber, dann ist das Modell HVO geeignet. Freigegebene V6-Dieselmotoren finden sich in den baureihen A4, A5, A6, A7, A8, Q7 und Q8. Die HVO-Freigabe für den Q5 erfolgt Anfang März 2022, die für den A6 Allroad in der Ausbaustufe bis 245 PS im Sommer. Bei der Schwestermarke VW kann der Touareg in der Leistungsklasse mit 231 PS und 286 PS den nachhaltigen Dieselkraftstoff tanken.

In Europa besteht zudem eine Freigabe für die seit Juni 2021 gebauten 4-Zylinder-Dieselaggregate im Audi A3, Q2 und Q3. In den Modellen, die auf dem modularen Längsbaukasten basieren, sind seit Mitte 2021 die R4 TDI in den Baureihen A4, A5, A6, A7 und Q5 in Schweden, Dänemark und Italien HVO-fähig, da in diesen Ländern die Marktnachfrage bisher am größten ist.

HVO-Diesel ist in Europa bereits an über 600 Tankstellen verfügbar, wobei die meisten davon in Skandinavien zu finden sind. In Deutschland lässt sich HVO derzeit nur an sehr wenigen Tankstellen finden. Zudem ist HVO-Diesel in der Regel rund 15 Cent je Liter teurer als herkömmlicher Diesel.

Biologische Reststoffe als Basis

HVO ist ein so genannter BTL-Kraftstoff (Biomass-to-Liquid). Für die Herstellung von HVO werden Rest- und Abfallstoffe verwendet, wie etwa Altspeiseöl aus der Lebensmittelindustrie oder Rückstände aus der Landwirtschaft. Unter Einbindung von Wasserstoff (Hydrierung) erfolgt die Umwandlung der Öle in kettenförmige Kohlenwasserstoffe. Damit werden die Pflanzenöle in ihren Eigenschaften für den Einsatz in Dieselmotoren angepasst. Sie können dem herkömmlichen Diesel beigemischt werden und so fossile Anteile ersetzen oder aber zu 100 Prozent als Reinkraftstoff genutzt werden. Problem bei HVO: Der BEdarf an Pflanzenöl ist enorm. Aus 3,5 Tonnen Raps entstehen etwa 1,2 Tonnen Diesel. Anfangs kam bei der Herstellung viel umwelttechnisch problematisches Palmöl zum Einsatz – der Anteil ist inzwischen auf 20 Prozent gesunken.