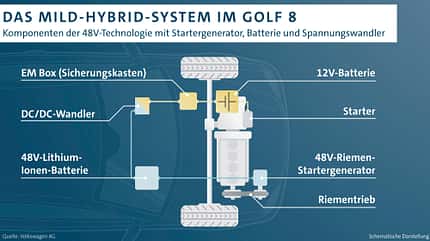

Das Mild-Hybrid-System umfasst mindestens eine 48-Volt-Batterie, einen Startergenerator und einen DC/DC-Gleichspannungswandler. Letzterer ist das Bindeglied zwischen einem herkömmlichen 12-Volt-Bordnetz und dem 48-Volt-System.

Mit dieser Implementierung bringen die Hersteller eine deutlich kostengünstiger Variante elektrifizierter Antriebssysteme auf den Markt. Der durchschnittliche Kaufpreis erhöht sich damit um circa 1000 Euro gegenüber herkömmlichen Antriebsarten mit einem singulären Verbrennungsmotor. Allerdings kann ein Mildhybrid nicht mit so niedrigen Phantasie-Werten für den Verbrauch auftrumpfen, hat deshalb bei den meisten Herstellern auch keine Priorität. Der Hauptunterschied zu rein elektrischen Antriebssystemen besteht vor allem darin, dass der Schwerpunkt hierbei auf elektrisch unterstützende und rekuperative Fahrzyklen über das Niederspannungs-Hybridsystem liegt.

Aufbau des Systems

Der elektrische Startergenerator ist über einen speziellen Riemen mit der Kurbelwelle des Verbrennungsmotors verbunden und unterstützt diesen perspektivisch und strategisch bei entsprechender Leistungsabfrage.

Die daraus resultierende Kraftstoffreduzierung kann je nach Hersteller bis zu 18 % betragen und führt zu einem geringeren Schadstoffausstoß.

Die erforderliche Erhöhung der Versorgungsspannung ist im Laufe der vergangenen Jahre immer wieder angepasst worden. Aktuell scheint sich diese Entwicklung auf 48 Volt eingependelt zu haben, wird somit auch nicht als Hochspannungssystem eingestuft. Da die Systemspannung damit deutlich unterhalb von 60 Volt liegt, brauchen die Hersteller keine umfangreichen und sicherheitstechnische Maßnahmen vorzusehen. Der Kfz-Mechatroniker benötigt somit auch keine Hochvoltzertifizierung, um Arbeiten an diesen Systemen ausführen zu dürfen.

Ohne diese Erweiterung wäre das herkömmliche 12-Volt-Bordnetz an seine technischen Grenzen gestoßen. Daneben steht aber auch der Aspekt der Wirtschaftlichkeit, da der Gewichtsfaktor und der damit verbundene Kostenfaktor für entsprechende Kabelbäume deutlich geringer ausfallen.

Betrachtet man den 48-Volt-Startergenerator genauer, sind viele Gemeinsamkeiten zu herkömmlichen 12-Volt-Drehstromgeneratoren erkennbar. Auch sie wandeln mechanische Energie in elektrische Energie um. Ihr Wirkungsgrad kann entsprechend der Fahrsituation angepasst werden. Damit ist die Bewegungsenergie beispielsweise bei Bergabfahrten oder bei Bremsvorgängen über eine sogenannte Rekuperationsphase günstig umzuwandeln.

Der Hauptunterschied zum herkömmlichen 12-Volt-Drehstromgenerator liegt aber darin, dass dem Antriebssystem die im Vorfeld rekuperierte elektrische Energie wieder als mechanische Energie über den Riemenantrieb zurückgeführt werden kann. Hierbei können zusätzliche Unterstützungskräfte bis zu 130 Newtonmeter bei einer Leistung bis 12,5 Kilowatt abgerufen werden. Seitens des Verbrennungsmotors erlauben mechanische Belastungen eine deutlich höhere Rückgewinnung nicht, ohne vorab aufwendigere Maßnahmen getroffen zu haben. Es gibt auch Systemkonstellationen, wo der Elektromotor zwischen dem Verbrennungsmotor und dem Getriebe angebracht ist. Hierbei können höhere Drehmomente problemlos übertragen werden.

Die Batterietechnik

Wie bei rein elektrischen Antriebssystemen fungiert auch die 48-Volt-Batterie in dieser Konstellation als Herzstück. Um die hohen Anforderungen zu erfüllen, werden meist Lithium-Ionen-Batterien verwendet. Sie haben die zurzeit interessanteste Energie- und Leistungsdichte im Verhältnis von Größe, Gewicht und Leistungsfähigkeit. Verschiedene Optimierungsprozesse haben in der Vergangenheit immer wieder dazu geführt, dass im Laufe der Entwicklung unterschiedliche chemische Zusammensetzungen der Batteriezellen entwickelt worden sind.

Rückblickend haben sich folgende vier Arten von Lithium-Batterien durchgesetzt: LFP, LiPo, NCA und NMC.

Eine führende Lithium-Ionen-Technologie gibt es für alle Batterieanforderungen nicht. Es gibt eine Vielzahl an Technologien, die auf variierende Metalloxide in der Kathode basieren. Je nach Materialwahl entstehen dadurch Vorteile in einer Kategorie, die meist aber zu Nachteilen in anderen Kategorien führen.

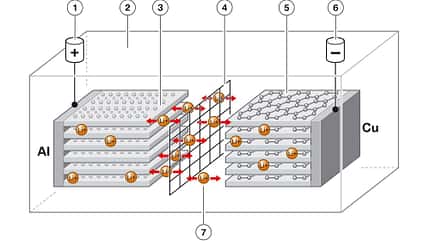

Bei der Lithium-Polymer-Batterie bestehen die positiven Elektroden aus mehreren Schichten Lithium-Metalloxiden und die negativen Elektroden aus mehreren Schichten Grafit. Die Elektroden befinden sich in einem wasserfreien Elektrolyt, welcher bei dieser Bauform nicht flüssig, sondern als Polymer gelartig gefestigt ist. Zudem bildet der Elektrolyt gleichzeitig den Separator zwischen den einzelnen Elementen, wodurch eine noch höhere Energiedichte erreicht wird. Die Ladung und Entladung der einzelnen Zellen werden durch das Verschieben der Lithium-Ionen realisiert. Aufgrund ihrer hohen Beweglichkeit liegt der Wirkungsgrad temperaturabhängig bei ca. 96 %.

Während des Ladevorgangs lösen sich die eingelagerten Lithium-Ionen aus den Metall-Oxidschichten und gelangen durch den Elektrolyten in die negative Grafit-Elektrode zur Aufnahme der Elektronen.

Die Lithium-Ionen bilden mit dem Grafit eine Verbindung, ohne dabei die molekulare Struktur des Grafits zu zerstören. Beim Entladen wandern die Lithium-Ionen zurück in das Metalloxid, wodurch die Elektronen über den äußeren Stromkreis zur positiven Elektrode fließen können.

Vereinfacht umschrieben bedeutet dies, dass eine Batteriezelle aus mehreren Kathode- (positiv) und Anode-Elementen (negativ) besteht. Bei einer Entladung bewegen sich die Elektronen über den Elektrolyt von der Anode zur Kathode.

Die Zellenform kann sich dabei je nach Hersteller unterscheiden. So können zylindrische-, prismatische- oder aber auch sogenannte Pouchzellen verwendet werden.

Im Gegensatz zum Plugin-Hybrid sind beim Mildhybrid aufgrund der geringen Baugröße und des damit verbundenen Gewichtes keine umfangreichen Unterbringungskonzepte notwendig.

Mit einem Gewicht von circa zehn Kilogramm und der Größe einer mittelgroßen Starterbatterie, finden die 48-Volt-Batterien häufig ihren Platz als Batterieeinheit im Kofferraum.

In der Regel handelt es sich dabei aber um luftgekühlte Batterieeinheiten, die neben dem Lüfter, Schaltschütze und Sicherungen auch das Batteriemanagementsystem beinhalten.

Batterieeinheiten mit einem aufwendigeren Kühlsystem sind aufgrund der kurzen Distanz zu den Kühlflüssigkeitsleitungen und Umwälzpumpen häufiger im Motorraum angeordnet. Die höheren Umgebungstemperaturen beeinträchtigen die Batterieeinheit aufgrund des effektiveren Thermomanagementsystems nicht. Der Arbeitsbereich kann somit von -25 °C bis 60 °C ausgeweitet werden. Sollten sich die internen Temperaturen aus irgendeinem Grund einem kritischen Bereich (über 60 °C) nähern, wird zur Sicherheit die Spannung und folglich auch die Leistung reduziert.

Zusätzlich können thermodynamische Regelungen auch über sogenannte Peltier-Elemente erfolgen. Peltier-Elemente sind elektrothermische Wandler, die je nach Spannungsversorgung und Stromfluss sowohl zum Heizen als auch zur Kühlung eingesetzt werden können. Dabei sind Temperaturunterschiede bis zu 70 °C möglich. Aktuelle Konzepte von Bosch sollen zukünftig sogar ohne aktive Kühlkonzepte auskommen. Überschüssige Wärmeenergie wird über die altbekannte Methode der passiven Kühlung, also dem Gehäuse abgeführt.

Die Batterie selbst besteht aus einem Batteriemodul, welches sich wiederum aus 12 Batteriezellen zu jeweils 3,75 Volt als Einheit zusammensetzt. Entsprechend der Reihenschaltung der einzelnen Batteriezellen zueinander ergibt sich eine Nennspannung von 12 Batteriezellen x 3,75 Volt = 45 Volt. Die elektrische Ladung beträgt dabei circa 9,8 Ampere.

Somit ergibt sich bei einer vollgeladenen Batterie ein Energiegehalt von 9,8 Ampere x 45 Volt = 441 Wattstunden (Wh). Über das 12-Volt-Bordnetz wäre dazu eine Grundladung von 36,75 Ampere notwendig.

Trotz der höheren Anforderungen liegt die Nennkapazität damit deutlich unter der einer herkömmlichen 12-Volt-Starterbatterie. Dies ist aber zum einen auf die höhere Spannung und zum anderen auf den leistungsfähigen Startergenerator zurückzuführen. Aktuell sind je nach System somit permanent hohe Lade- und Entladeströme bis zu 300 Ampere möglich.

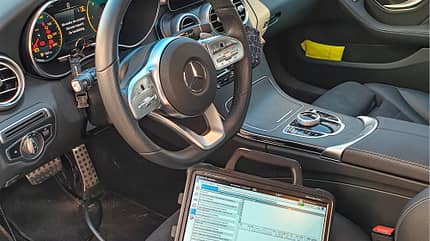

Werkstattpraxis

Sind Arbeiten an Komponenten des zusätzlichen Bordnetzes auszuführen, müssen keine Spannungsfreischaltvorgänge ausgeführt werden, so wie man sie bereits von Hochvoltsystemen kennt.

Um dennoch alle möglichen Gefahrenpotenziale zu minimieren, sind je nach Hersteller im Vorfeld bestimmt Maßnahmen zu ergreifen oder automatisierte Sicherheitsvorrichtungen vorgesehen.

Wird beispielsweise bei BMW die Motorhaube geöffnet, erfolgt eine automatische Abschaltung. Das Bordnetzsteuergerät überwacht dazu den Kontaktschalter der Motorhaube. Bei Betätigung legt das Bordnetzsteuergerät eine entsprechende Mitteilung auf den Datenbus, so dass der Vorgang über einen Hinweis in der Instrumententafel angezeigt wird. Die Abschaltung erfolgt über einen Schaltschütz, welcher als bistabiles Relais ausgelegt ist. Um die Lebensdauer zu erhöhen und die Belastung der im Schaltkreis integrierten Komponenten zu verringern, können wie bei Hochvoltbatterien Vorladewiderstände vorgesehen sein. Diese werden dazu verwendet, um den Einschaltstrom beim Schließen der Schalter zu reduzieren.

Andere Hersteller weisen lediglich darauf hin, dass vor Beginn der Arbeiten die 12-Volt-Bordnetzbatterie abzuklemmen ist. Der Arbeitsablauf für den Ausbau einer 48-Volt-Batterie erfolgt ähnlich dem einer herkömmlichen Starterbatterie. Je nach Batterieeinheit sind lediglich die Schraub- oder Steckverbindungen, welche zum DC/DC-Wandler und zum Batteriemanagementsystem führen zu lösen. Handelt es sich um eine flüssigkeitsgekühlte Batterieeinheit, sind zusätzliche Leitungen vom Thermomanagementsystem kommend zu berücksichtigen.

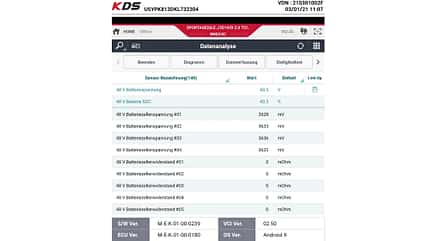

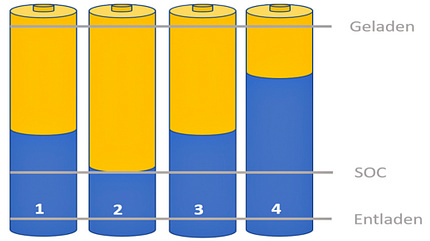

Im Vergleich zum großen Bruder, der Hochvoltbatterie, lassen sich viele Gemeinsamkeiten erkennen. Ein Batteriemanagementsystem überwacht auch bei der 48-Volt-Batterie viele Parameter, um die Leistungsfähigkeit aber auch die Sicherheit gewährleisten zu können. Um den Ladezustand (SOC: State of Charge) genauestens bestimmen zu können, wird der Lade- und Entladestrom ständig gemessen. Mit diesen Messungen lässt sich bestimmen, wieviel Energie noch in der Batterie vorhanden ist.

Eine kostengünstigere aber auch gleichzeitig ungenauere Methode ermöglicht die Auswertung des Kennfelds. Dazu werden die Spannungen und Temperaturen der Batteriezellen erfasst. Das Steuergerät kann daraus einen Schätzwert über den Ladezustand ermitteln. Prioritär werden die Spannungen der jeweiligen Zellen aber überwacht, um ein Gleichgewicht (Ausbalancierung) der einzelnen Zellen zu gewährleisten.

Ein Ungleichgewicht kann zu deutlichen Spannungsunterschieden führen, so dass ein bestmöglicher Lade- und Entladezustand nicht mehr gewährleistet werden kann. Vorausgehend ist hierbei zu erwähnen, dass aufgrund der Reihenschaltung die schlechteste Batteriezelle immer für die anderen Batteriezellen verantwortlich ist.

Erreicht die beste Zelle (Zelle 4) während dem Ladevorgang als erste ihren maximalen Ladezustand, wird der Ladeprozess auch für die anderen Zellen beendet. Sie werden also nicht mehr weiter geladen, obwohl sie noch nicht voll sind. Gleiches gilt auch beim Entladevorgang. Erreicht die schlechteste Zelle (im Bild Zelle 2) als erste ihren Entladepunkt, wird der Entladeprozess auch für die anderen Zellen beendet. Auf diese Weise kann ein beachtlicher Teil der Batteriekapazität verloren gehen.

Übersteigt die angeforderte Leistung einen definierten Schwellenwert, so dass die Verbraucher die notwendige Energie nicht mehr in vollem Umfang zur Verfügung gestellt bekommen, schaltet das BMS kurzfristig verschiedene Verbraucher, beispielsweise den elektrischen Kältemittelverdichter, aus dem 48-Volt-Bordnetz ab. Dieser Vorgang erfolgt in der Regel vom Fahrer völlig unbemerkt. Neben der Unterstützung des Startergenerators können auch elektrische Verdichter eingesetzt werden.

Um im Falle einer Fehlfunktion einen dauerhaften negativen Ladezustand oder eine Überlastung der 48-Volt-Batterie vorzubeugen, können weitere Abschaltungen über das Batteriemanagementsystem erfolgen, um damit eine Leistungsreduzierung zu provozieren.

Die herkömmliche 12-Volt-Bordnetzbatterie wird über den DC/DC-Wandler von der 48-Volt-Batterie mit Energie versorgt und somit auch aufgeladen. Je nach Konzipierung dieser Pufferfunktion, kann die 12-Volt-Bordnetzbatterie deutlich kleiner und somit leichter als gewöhnlich ausfallen.

Starthilfe beim MHEV

Dieser Vorgang kann auch bei Fahrzeugstillstand erfolgen ohne dass das gesamte 48-Volt-Bordnetz reaktiviert werden muss. Für den Fall, dass nicht genügend Energie zur Verfügung steht, wird der Ladeprozess nicht aktiviert. Eine Situation, die nach längeren Standzeiten von einem Monat und mehr eintreten kann.

Im Gegensatz zu den bereits bekannten Hochvoltbatterien erfolgt die manuelle Nachladung über ein starkes 12-Volt-Ladegerät. Der Ladestrom sollte dabei aber über 10 Ampere betragen. Über das 12-Volt-BMS wird die externe Spannungsquelle erkannt und der DC/DC-Wandler aktiviert. Dieser steuert in diesem Fall dann die Batterieladung in die entgegengesetzte Richtung. Um Schäden an der 48-Volt-Batterie vorzubeugen, sollten die Ladevorgänge immer über den Fahrzeugseitigen DC/DC-Wandler erfolgen und nicht über ein leistungsfähiges 48-Volt-Ladegerät.

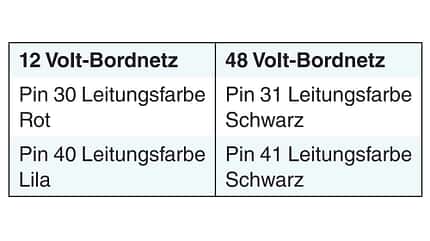

Betrachtet man die Schaltpläne eines Niederspannungshybridsystems genauer, so sind zusätzlich Klemmenbezeichnungen der Spannungsquelle ergänzt worden.

Fazit: Mit dieser Implementierung eines 48 Volt Hybridsystems bringen die Hersteller eine deutlich kostengünstiger Variante elektrifizierter Antriebssysteme auf den Markt. Für den Kfz-Mechatroniker öffnet sich damit keine neue Türe zu einer unbekannten Welt. Vieles lässt sich aus dem Bereich der Hochvoltsysteme aber auch aus den herkömmlichen 12-Volt-Bordnetzen ableiten. Auch wenn bis heute noch die umfangreichen aktiven Eingriffe in HV-Systeme selten sind, so sollte sich der Kfz-Mechatroniker mit der Materie vertraut machen. Um sich selbst und seinem Umfeld keiner Gefahr auszusetzen, ist ein stetiger Überblick im Spannungs-Wirrwarr von großer Wichtigkeit.