Kürzere Modellzyklen, geringere Entwicklungszeiten und steigende Anforderungen an das Endprodukt sowie die Werbung mit einem GreenConcept kennzeichnen den heutigen Fertigungsprozess eines Fahrzeugs. Bereits in der frühen Phase werden im Zielkatalog die wesentlichen Eigenschaften des neuen Autos festgelegt. Hohe Ansprüche an Sicherheit, Komfort und Umweltverträglichkeit stehen an vorderster Stelle. Zielkonflikte sind dabei nicht immer vermeidbar. So sollte ein Fahrzeug z. B. in seinen Außenmaßen möglichst kompakt sein, im Innenraum jedoch ein Höchstmaß an Platz zur Verfügung stellen. Beide Anforderungen aber lassen sich gleichzeitig nur innerhalb bestimmter technischer Grenzen erfüllen.

Ein weiterer Zielkonflikt ergibt sich aus der Forderung nach optimaler aktiver und passiver Sicherheit bei gleichzeitig geringem Fahrzeuggewicht. Eine ständig steigende Zahl von Rückhaltesystemen in neuen Fahrzeuggenerationen, Fahrgastzellen mit immer höherem Energieaufnahmevermögen und zusätzliche Komfortaggregate führen zu einem Mehrgewicht, das an anderer Stelle wieder eingespart werden muss. Bei Elektroautos ist allein das Leergewicht durch die Traktionsbatterie so hoch, dass es dort besonders auf Leichtbau und leichte Werkstoffe ankommt.

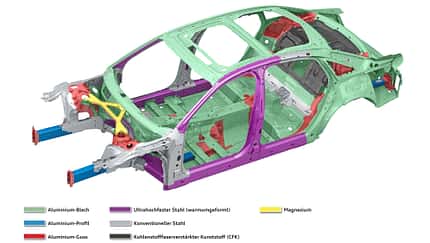

Neben konstruktiven Maßnahmen bietet der Einsatz geeigneter Werkstoffe Lösungsansätze. Über das Material lassen sich unmittelbar physikalische und technologische Eigenschaften sowie Entwicklungsziele eines Bauteils wie Qualität, Leichtbau, Nachhaltigkeitsstreben und Kosten beeinflussen. Somit ist ein sorgfältiges Abwägen der zur Verfügung stehenden Werkstoff- und Fertigungstechnologien erforderlich. Ziel ist es, den besten Werkstoff für eine bestimmte Anwendung auszuwählen.

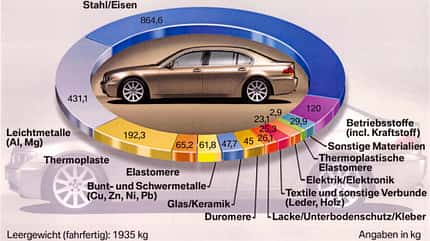

Aufgrund ständiger Verbesserungen im Fachgebiet Material sowie der dazugehörigen Fertigungstechniken besteht heute ein Wettbewerb von Werkstoffen mit der Folge, dass bewährte Lösungen von besseren abgelöst werden. Fortschritte in der Fertigungstechnik und in der Materialentwicklung haben dafür die Voraussetzungen geschaffen. So ist z. B. in den letzten Jahrzehnten der Stahlanteil in Pkw stetig gesunken bzw. von speziell für die jeweiligen Anforderungen legierten Stählen oder Leichtmetallen abgelöst worden. Der Anteil von leichten Metallen, Kunststoffen und recycelten Werkstoffen ist im Vergleich dazu kontinuierlich gestiegen.

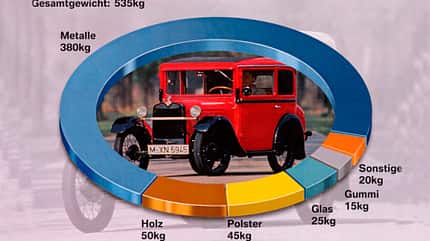

Vor fast 100 Jahren war die Werkstoff-Komposition eine völlig andere als heute, wie die beiden Bilder vom BMW Dixi und dem 7er (E65) mit dem Bangle-Heck zeigen. Seit 2001, als dieser 7er debütierte, hat sich bei der Material-Zusammensetzung noch viel getan

Stahl vereint als der klassische Konstruktionswerkstoff beachtliche Festigkeits- und Steifigkeitswerte bei hoher Duktilität. Bekannter Nachteil ist das vergleichsweise hohe spezifische Gewicht. Neue Entwicklungen in der Werkstoff- und Fertigungstechnik sollen aber diesen Nachteil minimieren. Intelligenter Leichtbau mit Stahl lässt sich heute u. a. durch den Einsatz von Tailored Blanks, hochfesten Blechwerkstoffen und gewichtsoptimierten Profilen durch Innenhochdruckumformen realisieren.

Werkstoffe

Aluminium ist der Leichtbauwerkstoff, mit dem die Automobilindustrie heute die meiste Erfahrung besitzt. Guss- und Schmiedeteile, aber auch zunehmend durch Druckumformen hergestellte Bauteile im Antriebs- und Fahrwerksbereich zählen als technisch anspruchsvolle Lösungen in sämtlichen Fahrzeugklassen zum Standard.

Magnesium: Das Einsatzpotenzial von Magnesium war in der Vergangenheit durch die starke Korrosionsneigung des Werkstoffs eingeschränkt, konnte jedoch durch die Entwicklung der wesentlich korrosionsbeständigeren Legierungen deutlich erweitert werden. Die Integrationsfähigkeit von Magnesium aufgrund seiner guten Gießfähigkeit spricht für einen Einsatz im Bereich von Klappen, Türen und ähnlichen Bauteilen. Dadurch können vergleichsweise schwere Stahlblechkonstruktionen durch leichte Magnesium-Gussbauteile ersetzt werden. Allerdings sind Magnesium-Legierungen deutlich teurer als solche aus Stahl.

Noch leichter sind die meisten Kunststoffe: Die Einsatzmöglichkeiten für Kunststoffe im Außenhautbereich sind vielfältig. Stoßfänger, Frontends, Radblenden, Spiegelgehäuse aus Kunststoff sind die Regel. Die meisten Teile im Innenraum neuer Fahrzeuge sind heute ebenfalls aus Kunststoff.

Ein aktueller neuer Pkw besteht inzwischen aus 10 000 bis 20 000 Einzelteilen unterschiedlichster Werkstoffe.

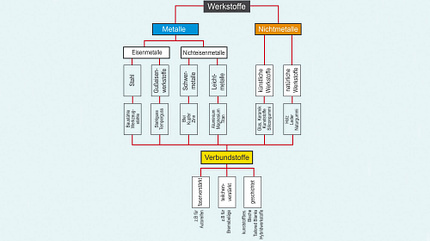

Die Übersicht im nachfolgenden Bild gibt einen guten Einblick in die Gliederung der verschiedenen Werkstoffe. Die Auswahl eines Werkstoffs für die spezifische Verwendung in einem Kfz wird durch die Anforderungen und Beanspruchungen unter Betriebsbedingungen sowie durch die wirtschaftlichen Fertigungskosten bestimmt.

Werkstoffe und ihre Einteilung

Werkstoffeigenschaften

- physikalische Eigenschaften wie Dichte, Schmelzpunkt, Festigkeit, Elastizität, Zähigkeit, Härte, elektrische Leitfähigkeit und die thermischen Eigenschaften von Wärmedehnung und Wärmeleitfähigkeit

- chemische Eigenschaften wie Korrosionsbeständigkeit und Brennbarkeit

- technologische Eigenschaften (gießbar, schweißbar, umformbar, zerspanbar, lötbar, klebbar, härtbar)

- ökologische Eigenschaften (Giftigkeit und Umweltbelastung, Wiederverwendbarkeit, Entsorgungsgrad)

Die Festigkeit ist eine der wichtigsten Werkstoff-Eigenschaften und spielt beim Crash eine entscheidende Rolle.

Werkstoffprüfung am ersten BMW X5 im Crash: Die Werkstoffeigenschaften und ihre Auswirkungen sind entscheidend

Was aber bedeutet Festigkeit? Die äußeren Kräfte rufen innerhalb des Werkstoffs gleich große, entgegengesetzt wirkende innere Kräfte hervor, die sich als Widerstand gegen die Verformung bemerkbar machen. Die inneren Kräfte im Werkstoff bezeichnet man als Spannung. Die Spannung wird mit dem Formelzeichen δ gekennzeichnet (δ = Sigma). Ein Maß für die im Werkstoff herrschende Spannung ist der Kraftanteil, der auf die Flächeneinheit des Querschnitts (von 1 mm² oder 1 cm²) wirkt.

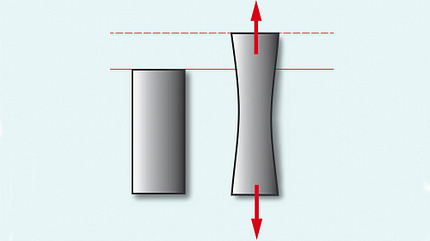

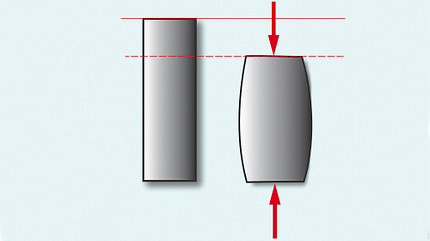

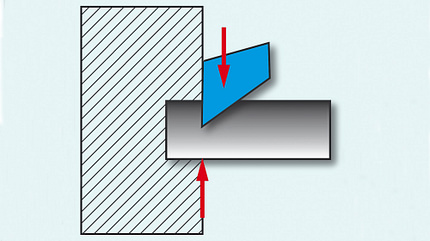

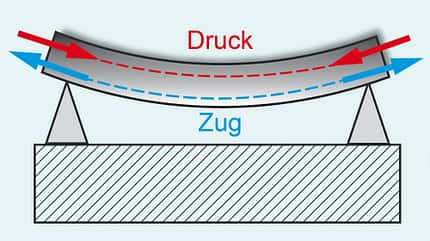

Die unterschiedlichen Beanspruchungen von Bauteilen zeigen die nachfolgenden Bilder.

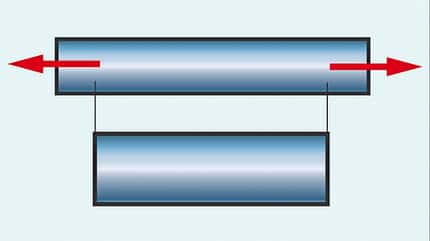

Schematische und überhöhte Darstellung einer Zugbelastung

Unter Druck wird das Werkstück gestaucht

Beanspruchung durch Scherkräfte

Bei einer Biegebelastung entstehen im Bauteil Druck und Zug

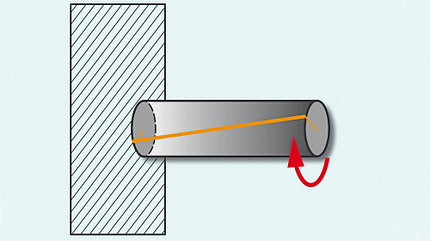

Torsionsbelastung

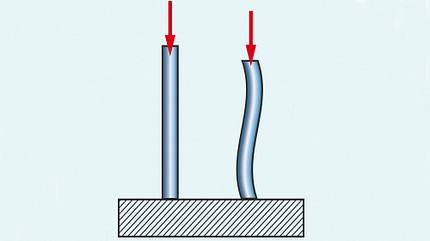

Knickbeanspruchung

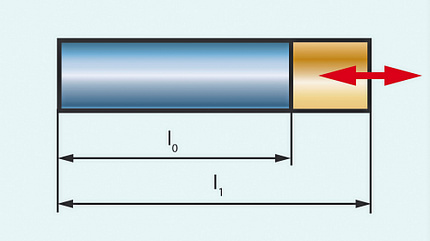

Belastung bei Dehnung

Die Elastizität eines Bauteils

Dehnung ε: Die Dehnung ist das Verhältnis der Verlängerung der Probenlänge ∆l zur Ausgangslänge l0 beim Einwirken einer definierten Kraft und wird in Prozent angegeben. Die Dehnbarkeit eines Werkstoffs ist seine Fähigkeit, bei einer Krafteinwirkung seine Form zu verändern.

Zugfestigkeit des Materials: Das zu prüfende Bauteil wird in seiner Längsrichtung durch Zugkräfte bis zum Bruch beansprucht.

Druckfestigkeit: Bestimmt wird hier die Widerstandsfähigkeit des Werkstoffs gegen Druckkräfte.

Scherbeanspruchung: Es wird der Widerstand ermittelt, den der Werkstoff einer Verschiebung in einer Querschnittsfläche entgegensetzt.

Biegefestigkeit: Bestimmt wird der Widerstand, den Werkstücke bei einer Durchbiegung aufweisen.

Begriff der Härte: Der Widerstand, den ein Körper dem Eindringen eines anderen Körpers entgegensetzt, heißt Härte. Der härteste natürliche Stoff ist Diamant, der die Härte 10 auf der Mohs-Skala besitzt. Härte wird in verschiedenen Einheiten gemessen, wie Shore, Brinell, Rockwell oder Vickers.

Knickfestigkeit: Die Bauteile werden vorwiegend auf Zug und Druck belastet.

Elastizität und Zähigkeit

Beim Anziehen der Mutter ruft die in Achsrichtung wirkende Kraft eine Verlängerung des Schraubenschafts hervor. Nach dem Lösen der Schraube geht sie wieder in ihre ursprüngliche Länge zurück. Diese physikalische Eigenschaft nennt man Elastizität. Die Elastizität ist bei den Zylinderkopfschrauben entscheidend, die als sogenannte Dehnschrauben ausgelegt werden.

Plastische Verformung: Wenn eine Verformung dauerhaft ist (bleibend), bleibt sie auch nach der Entlastung bestehen, sie ist also plastisch und nicht elastisch.

Spektakuläre Werkstoffänderungen brachten Keramikbremsen (Porsche Ceramic Composite Brake, PCCB) bei den leistungsstarken Fahrzeugen, die aus dem Rennsport kamen.

Komplette Bremse Ceramic Composite Brake (PCCB) von Porsche

Die Composite-Brake von Porsche setzt sich aus diversen Materialien zusammen

Keramik gehört zu den Werkstoffen, die seit Langem bekannt sind, aber bisher für die Technik nur relativ selten Anwendung fanden. Durch zielgerechte Entwicklungen hat man jedoch neue Anwendungsgebiete – insbesondere auch im Motorraum – erschlossen. Dort sind die neuen Keramikwerkstoffe mit ihrem außergewöhnlichen Eigenschaftsprofil herkömmlichen Werkstoffen wie Stahl oft deutlich überlegen. Damit wurde der Bereich der Ingenieurkeramik (Gruppe der technischen Keramik) zu einer zukunftsweisenden Schlüsseltechnologie.

Die neue Porsche Surface Coated Brake (PSCB) kombiniert eine Graugussbremsscheibe mit einer Keramikbeschichtung. Ihre Oberfläche besteht aus Wolframcarbid.

Im Cayenne sorgt eine Porsche Surface Coated Brake (PSCB) für exzellente Verzögerung

Wolfram und Kohlenstoff verbinden sich zu einem Mischkristall. Wolframcarbid ist nach dem Diamanten eines der härtesten Materialien der Welt und etwa zehn Mal härter als Grauguss. Die Graugussscheibe wird mithilfe von Lasertechnik strukturiert und dann mit einer Zwischenschicht galvanisch beschichtet. Die Zwischenschicht vermittelt wie ein elastischer Klebstoff zwischen den unterschiedlichen Wärmeausdehnungen von Grauguss und Wolframcarbid. Das Ergebnis ist eine etwa 100 μm dünne Schicht, die mit den speziellen Bremsbelägen harmonieren muss.

"Bio-Kunststoffe"

Die einzelnen Baugruppen eines Autos setzten sich schon immer komplex zusammen. Eine spürbare Veränderung durchlief der Autoreifen. Von der klassischen Zusammensetzung wurden Zusatzstoffe ständig ausgetauscht. Zunächst ersetzte die Industrie den wichtigen Werkstoff Ruß durch Silica-Anteile und später durch BioTred (von Goodyear).

Klassische Material-Zusammensetzung eines Reifens

BioTred ist ein Kunstname, der den ökologischen Nutzen auf Anhieb verdeutlichen soll, während die Schreibweise sich wohl bewusst von tread = Lauffläche abheben soll. Es handelt sich bei BioTred um eine patentierte Laufflächenmischung, die einen Bestandteil enthält, der aus Maisstärke gewonnen wird. Optisch wurden Maiskolben in das Reifenbild eingefügt.

Ebenso versucht Conti mit der Löwenzahnpflanze das Umweltbewusstsein auszulösen. Seat testet im Rahmen eines Pilotprojekts den Einsatz von Reishülsen (Oryzite) als Rohstoff für Fahrzeugteile aus Kunststoff. Erste Prototypen fertigt der OEM für das Interieur des Leon. Reis ist eine der am häufigsten angebauten Getreidesorten der Welt und das Grundnahrungsmittel für viele Menschen. Bevor der Reis in die Nahrungskette gelangt, muss allerdings die äußere Schale entfernt werden, da sie für den Menschen unverdaulich ist. Die jährliche Reisproduktion wird weltweit auf etwa 800 Millionen Tonnen geschätzt. Die Reishülsen machen ca. 20 % davon aus. Als wertloses Nebenprodukt werden die Hülsen häufig verbrannt, um kieselsäurereiche Asche für die Zementproduktion zu gewinnen.

Der Einsatz von Oryzite hat Einfluss auf die unterschiedlichen Phasen im Lebenszyklus der Fahrzeuge und hilft den ökologischen Fußabdruck zu verbessern. Das Ziel besteht darin, einen aus Erdöl gewonnenen Rohstoff durch einen pflanzlichen Rohstoff zu ersetzen und somit weniger CO2 zu verursachen. Bislang liegt der Anteil von Oryzite, der den Polymeren für die Herstellung der ausgewählten Fahrzeugteile beigemischt wird, für PP bei 20 %, für PA bei rund 15 % und für PUR bei etwa 10 %.

Neben den klassischen Werkstoffen hält der Automobilmarkt immer Neues bereit. Zum Beispiel die sogenannten Drop-ins von Continental oder Covestro, bei denen fossile Komponenten bereits bekannter Polymerverbindungen durch nachwachsende Rohstoffe ersetzt werden. Biobasierte Drop-ins wie Biopolyethylen (Bio-PE) sind strukturgleich zu ihren konventionellen Pendants, besitzen dieselben chemischen und mechanischen Eigenschaften und können für die gleichen Anwendungen eingesetzt und am Ende ihrer Lebenszeit problemlos zusammen recycelt werden – etwa Polyethylenterephthalat (PET) zusammen mit Bio-PET. Hinzugekommen sind auch die sogenannten Novel Plastics, also Kunststoffe aus chemisch neuartigen Polymeren wie Polymilchsäure (Polylactic Acid, PLA), die jeweils mit charakteristischen Eigenschaftsprofilen auf sich aufmerksam machen.

Biokunststoffe könnten bald die Kabel umhüllen, die im Zuge der Elektromobilität zu einem zentralen Bauteil im Automobil geworden sind. Erste Schritte in diese Richtung zeichnen sich ab. Der Kabelproduzent Lapp stellte im Frühjahr 2023 eine Industrial-Ethernet-Datenleitung mit einer biobasierten Kunststoffummantelung vor. Es handelt sich um ein thermoplastisches Polyurethan (PUR) von BASF, ein auf Mais basierendes Biopolymer. Dabei liegt der Anteil des nachwachsenden Rohstoffs, je nach Typ des PUR, bei 45–60 Prozent.

Ein weiterer Trend besteht darin, biobasierte Kunststoffe aus schnell nachwachsenden Rohstoffen zu verwenden, um den Bedarf an Kunststoffen aus fossilem Ausgangsmaterial zu reduzieren und gleichzeitig den CO2-Fußabdruck solcher Produkte zu senken.

Ein zweites Leben erhalten recycelbare Werkstoffe. So kommen beim Conti GreenConcept 17 Prozent wiederverwertete Materialien zum Einsatz. Neben aufbereitetem Stahl und Ruß bindet Continental Polyester aus recycelten Kunststoffflaschen in der Karkasse eines Reifens ein. PET-Flaschen werden dafür ohne bisher notwendige chemische Zwischenschritte in einem mechanischen Verfahren wiederaufbereitet, welches das Polyestergarn für die hohen mechanischen Anforderungen des Reifens funktionsfähig macht. Im Rahmen des sogenannten Upcyclings wird so aus einer PET-Kunststoffflasche ein Hochleistungswerkstoff. Ein herkömmlicher Pkw-Reifen enthält ca. 400 Gramm Polyestergarn. Umgerechnet auf einen Satz Fahrzeugreifen, können so zukünftig mehr als 60 Flaschen aus PET wiederverwendet werden.

Contis Konzeptreifen auf der Basis eines EcoContact 6 für das VW Concept Car ID.Life schafft es bei einem Einsatz nachwachsender und recycelter Materialien sogar auf einen Anteil von 37 Prozent. Ein weiterer Nachhaltigkeitsbaustein im Materialmix des Conti GreenConcept ist Cokoon.

Nachhaltigkeit spielt bei der Materialmischung eines Reifens wie hier am Beispiel Conti eine immer wichtigere Rolle

Diese spezielle Haftstoff-Technologie ermöglicht die umweltfreundliche Verbindung von textilen Festigkeitsträgern mit Gummimischungen.

Nachwachsende Rohstoffe bilden aber auch bei anderen Anwendungen die Basis des jeweiligen Produkts. So forscht etwa Porsche an Interieurelementen aus solchen Materialien. Es gibt auch Türverkleidungen aus Pflanzenfasern. Doch die Anforderungen, die Premiumhersteller stellen, erfüllen sie zurzeit noch nicht. Während einzelne Bauteile nachhaltig sein können, wird es auch im Jahre 2050 keinen Porsche komplett aus Algen oder Pflanzenfasern geben.