Es ist eine grausame Quote. Von den 775 Piloten, die je bei einem Grand Prix am Start standen, sind 79 im Rennauto zu Tode gekommen. Das sind 10,2 Prozent. Über 40 Prozent starb in einem Formel 1-Auto, der Rest in anderen Kategorien, vom Bergrennen bis zum Indy 500. Die gute Nachricht dabei. Nach dem schwarzen Wochenende von Imola 1994 schlug der Tod nur noch drei Mal zu. Michele Alboreto starb in einem Le Mans-Audi nach einem Reifenplatzer bei Hochgeschwindigkeitstests auf dem Lausitzring. Jules Bianchi kollidierte 2014 in Suzuka mit einem Bergekran. Justin Wilson wurde 2015 beim Pocono 500 von einem Wrackteil eines verunfallten Kollegen am Kopf getroffen.

2010 hatten wir ein Treffen zwischen Hans Herrmann und Sebastian Vettel arrangiert. Der Silberpfeil-Pilot der 50er Jahre zeigte dem vierfachen Weltmeister der Neuzeit ein Schulheft mit einer handgeschriebenen Liste des Todes. Die Seiten für die 50er, 60er und 70er Jahre waren randvoll. Dann wurde es weniger. Die letzte Doppelseite war leer. „Das ist deine Generation“, sagte Herrmann und fügte hinzu: „Sei froh.“ Das war vor dem 5. Oktober 2014, dem Tag, an dem Jules Bianchi beim GP Japan mit 126 km/h auf einen Bergekran prallte. Der Franzose starb 285 Tage später an seinen Hirnverletzungen.

Russisch Roulette mit zwei Kugeln im Lauf

Motorsport war lange Russisch Roulette mit zwei Kugeln im Lauf. Die Autos waren schnell, aber unsicher, die Rennstrecken bessere Landstraßen. Es gab weder Netz noch doppelten Boden. „Stirling Moss hat mir einmal erzählt, dass er bei einem Unfall gehofft hat, aus dem Auto geschleudert zu werden. Ich bin froh, wenn ich fest angeschnallt im Cockpit sitze“, beschreibt Lewis Hamilton die verschobenen Perspektiven.

Erstaunlicherweise blieb die Formel 1 bis 1954 von tödlichen Unfällen verschont. Das erste Opfer war der Argentinier Onofre Marimon, der sich am Nürburgring in der Wehrseifen-Kurve in ein Feld überschlug. Ob sich der Maserati wegen eines Reifenschadens überschlug oder weil Marimon unter dem Druck von Teamkollege Stirling Moss einfach zu schnell war, ließ sich nicht mehr rekonstruieren. Damals fuhr noch keine Blackbox in den Autos mit. Obwohl die Piloten mit Todesfällen damals gefasster umgingen, hinterließ der Unfall des Argentiniers tiefe Spuren bei seinen Landsleuten Juan-Manuel Fangio und Froilan Gonzalez. Marimons Tod war der eigentliche Grund für den schleichenden Rücktritt von Gonzalez, den Sie Pampas-Stier nannten.

Ferraris traurige Jahre

1957 und 1958 rafften Unfälle das komplette Ferrari-Werksteam dahin. Eugenio Castellotti starb bei einer Testfahrt in Modena, Alfonso de Portago bei der Mille Miglia. Mit ihm sein Beifahrer und 13 Zuschauer. Ein Jahr später erwischte es Luigi Musso in Reims und Peter Collins am Nürburgring. Weltmeister Mike Hawthorn kam drei Monate nach seinem Titelgewinn bei einem Verkehrsunfall ums Leben. Der Engländer ist genauso wenig Teil der Statistik wie Nino Farina oder Mike Parkes. Auch sie wurden im Straßenverkehr getötet.

Der Unfall von Vanwall-Pilot Stuart Lewis-Evans beim Saisonfinale in Casablanca zeigt, dass damals die Gefahren nicht nur im Rennauto lauerten. Der Engländer zog sich schwere Verbrennungen zu, hätte aber selbst nach damaligen Maßstäben gerettet werden können. „Die Marokkaner haben ihn in schmutzige Decken eingewickelt. Als er ein paar Tage später nach London geflogen wurde, litt er schon an einer schweren Infektion“, erinnert sich sein Mentor Bernie Ecclestone.

1961 entschied ein tödlicher Unfall das Titelrennen der Ferrari-Piloten. Wolfgang Graf Berghe von Trips flog nach einer Kollision mit Jim Clark ins Publikum. Der Fahrer und 14 Zuschauer kamen ums Leben. Sie waren nur durch einen Bretterzaun von der Rennstrecke getrennt. Die Unfallursache wurde von der Staatsanwaltscheft untersucht. Aber nicht um daraus Erkenntnisse zur Vermeidung künftiger Unfälle zu gewinnen, sondern um den Schuldigen zu finden. Jim Clark wurde mehrfach von der Polizei vernommen. Der Schotte konnte aber nichts dafür. „Taffy ist zu früh wieder auf die Ideallinie eingeschert. Er hat unterschätzt, dass ich mit meinem leichten Lotus später bremsen konnte als er“, gab der Schotte damals zu Protokoll.

Erster Aufschrei nach Bandinis Tod

Lange nahm man tödliche Unfälle als gottgegebene Last eines Autorennens hin. Der ehemalige Chef der FIA-Sicherheitskommission Peter Wright zeigte sogar Verständnis für diese Einstellung aus der Urzeit des Motorsports: „Die Leute damals waren nicht fahrlässig. Sie wussten es nicht besser. Und sie haben nicht verstanden, dass regelmäßige Todesfälle inakzeptabel für den Sport sind.“

Erst als Lorenzo Bandini 1967 in Monte Carlo vor laufenden Kameras verbrannte, kam es zu einem Aufschrei in der Öffentlichkeit. Bandini war nach einem Konzentrationsfehler in der Hafenschikane gegen die Strohballen geprallt und hatte dann ein Eisengitter touchiert, das dem Ferrari den Seitentank aufschlitzte und aufs Dach warf. Es dauerte eine gefühlte Ewigkeit, bis die Streckenposten das Wrack so weit gelöscht hatten, dass sie Bandini aus dem rauchenden Ferrari ziehen konnten. Der Italiener starb drei Tage später an seinen schweren Brandwunden. In Monte Carlo trugen die Streckenposten fortan Asbestanzüge, und die Zahl der Feuerlöscher wurde erhöht. Der Grand Prix führte fortan nur noch über 80 und nicht mehr 100 Runden.

Das Rennen lief weiter

Jim Clarks Tod bei einem Formel 2-Rennen in Hockenheim war ein Weckruf unter den Fahrern. Wenn es den Besten erwischte, wer war dann noch sicher? 1968 starb in vier aufeinanderfolgenden Monaten jeweils am ersten Wochenende des Monats ein Fahrer. Jim Clark im Formel 2-Lotus in Hockenheim. Vermutlich wegen eines Reifenschadens. Mike Spence im Lotus Turbinenrenner in Indianapolis. Der Engländer wurde vom rechten Vorderreifen seines Turbinen-Renners erschlagen. Ludovico Scarfiotti stürzte im Porsche Bergspyder am Roßfeld in den Wald. Man nahm an, dass die Lenkung gebrochen war.

Jo Schlesser verbrannte in seinem Honda beim GP Frankreich. Das Magnesium-Chassis brannte wie eine Feuerwerksfabrik. Langsam dämmerte den Beteiligten, welch teuflischer Stoff dieses Magnesium war. Leider nicht schnell genug. Piers Courage starb 1970 in Zandvoort unter gleichen grausigen Umständen. Auch sein de Tomaso war aus Magnesium gebaut. Das Rennen lief ohne Safety Car weiter. Die Kollegen fuhren teilweise durch das Flammenmeer. Wie bei Bandini, Schlesser oder Roger Williamson 1973 in Zandvoort.

Am 4. August 1968 stand der GP Deutschland bei miserablem Wetter am Nürburgring auf dem Plan. „Die erste Frage, die ich Ken Tyrrell nach der Zieldurchfahrt stellte, war: Leben alle noch?“, erzählt Jackie Stewart. Der Schotte nahm nach einem Unfall 1966 in Spa die Kampagne um mehr Sicherheit in die Hand. „Ich lag eingeklemmt in meinem Auto in einem Bad aus Benzin. Graham Hill und Bob Bondurant haben mich rausgezogen. Es gab keinen Streckenposten, keinen Arzt, null Kommunikation. Später wurde der Krankenwagen auf der Fahrt nach Lüttich von der Polizei eskortiert. Die Ambulanz verlor die Eskorte und fand das Krankenhaus nicht.“

Auf Stewarts Betreiben wurden Spa-Francorchamps 1969 und der Nürburgring 1970 boykottiert. „Ich musste warten, bis ich berühmt genug war, um meiner Stimme ein Gewicht zu geben.“ 1968 hatte der Veranstalter am Nürburgring meuternden Fahrern noch zugerufen: „Mein Herren, wenn sie nicht fahren wollen, finden wir andere.“

Die Gefahr lauerte auch außerhalb

In den ersten 25 Jahren der Formel 1 fanden genau vier Vorschriften im Dienste der Sicherheit den Weg ins Regelbuch. 1952 wurde der Sturzhelm Pflicht, 1959 der Überrollbügel, 1969 Sicherheitsgurte, 1973 deformierbare Tanks. Die Strecken konnten mit der Entwicklung der Autos nicht mithalten. Die wurden immer leichter, zerbrechlicher und schneller. Doch neben der Strecke lauerten Bäume, Hecken, Telegrafenmasten und Mauern.

Jochen Rindt starb in Monza, weil eine Bremswelle brach. Lotus wusste um die Gefahr, die von der Anordnung der innenliegenden Vorderradbremsen ausging. Teamkollege John Miles hatte das gleiche Gebrechen beim Rennen davor in Österreich. Kein Grund, etwas zu ändern. Rindt bat Lotus-Chef Colin Chapman wiederholt, seine Autos etwas stabiler zu bauen. Er hatte kein Vertrauen in Chapmans Konstruktionen, aber er wusste auch, dass er nur in einem Lotus Weltmeister werden konnte. Die Piloten haben trotz der Gefahren das Risiko noch potenziert. Sie fuhren auch in anderen Rennserien. Indy, Le Mans, Can-Am, Tasman, Formel 2. „Es ging ums Geld und ums Prestige“, gibt Stewart zu.

Die Autos waren kaum weniger gefährlich. Ein Can-Am Bomber ging mit bis zu 300 Litern Sprit ins Rennen, er hatte bis zu 1.000 PS und war auf den Geraden über 300 km/h schnell. Bruce McLaren kam 1970 bei Testfahrten in Goodwood ums Leben. Die Heckverkleidung des Can-Am McLaren hatte sich ausgerechnet im schnellsten Streckenteil gelöst. Das Auto fuhr geradeaus in einen gemauerten Unterstand für Streckenposten. Insgesamt 45 aller Todesfälle ereigneten sich außerhalb der Formel 1.

Tödliche Falle Leitplanke

Niki Lauda folgte Stewart als Sicherheitsapostel. Sein Appell, den Nürburgring aus dem Kalender zu streichen, nahm eine fast tragische Wende. Die Piloten entschieden mit knapper Mehrheit, einmal noch auf der Nordschleife zu fahren. Lauda passierte 1976 genau das, wovor er immer gewarnt hatte. Ein Feuerunfall an einem abgelegenen Streckenabschnitt mit wenig Hilfskräften. Er hatte Glück, dass sein demolierter Ferrari die Bahn blockierte. Die Kollegen, die anhalten mussten, zogen Lauda aus dem Auto, allen voran der rettende Engel Arturo Merzario.

Lauda kämpfte drei Tage lang um sein Leben. 42 Tage später feierte der Österreicher ein unglaubliches Comeback. Die Eifelpiste war Geschichte. Leitplanken und Fangzäune waren nur scheinbar Lebensretter. Die Piloten hatten sie vehement gefordert, doch nicht dabei bedacht, dass der Schuss auch nach hinten losgehen konnte. Francois Cevert, Peter Revson und Helmut Koinigg kamen zu Tode, weil sie auf schlampig montierte Leitplanken trafen. Jochen Rindt blieb an einem Befestigungspfosten, der im Gegensatz zur Leitschiene nicht nachgab, hängen. Der riss dem Lotus den kompletten Vorderbau ab. Die Pfosten der Fangzäune schlugen so manchen Rennfahrer K.o., wenn sich die Autos wie eine Spinne im Netz einwickelten. Clay Regazzoni konnte sich 1973 in Kyalami bei Mike Hailwood bedanken, dass er nicht in seinem B.R.M. verbrannte. Hailwood brachte den bewusstlosen Regazzoni in Sicherheit.

1984 wurden Crashtests eingeführt

Der Werkstoff Kohlefaser und die zentrale Lage des Tanks zu Beginn der 80er Jahre waren erste Schritte, die Überlebenschancen drastisch zu verbessern. Für Gilles Villeneuve kamen sie zu spät. Der Vorderbau des Ferrari von 1982 war noch aus Aluminium. Villeneuve wurde aus seinem Ferrari geschleudert, weil er wie Rindt die Oberschenkelgurte nicht angelegt hatte. Es ist müßig zu diskutieren, ob die beiden korrekt angegurtet überlebt hätten. Rindt wahrscheinlich. Er rutschte beim Aufprall unter den Gurten tief ins Cockpit. Gurtschloss und Lenkrad fügten ihm tödliche Verletzungen zu.

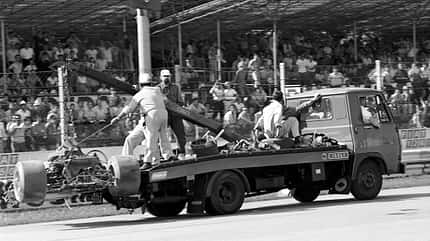

1984 führte die Formel 1 erste Crashtests ein. Doch die Gefahren verschoben sich immer mehr Richtung Rennstrecken oder Bergung. Ronnie Peterson wurde nach seinem Unfall 1978 in Monza zu Tode operiert. Elio de Angelis hätte bei seinem Testunfall 1986 in Paul Ricard nicht sterben müssen, wäre die Rettung schneller zur Stelle gewesen. Hin und wieder kam es auch zu Verkettung unglücklicher Umstände. Tom Pryce traf beim GP Südafrika 1977 im dichten Pulk auf der Zielgerade einen Streckenposten, der mit einem Feuerlöscher in der Hand über die Strecke lief. Der Feuerlköscher traf Pryce am Kopf. Der Shadow raste mit seinem toten Passagier noch einen Kilometer weiter, wo er dann den Ligier von Jacques Laffite traf.

Imola brachte die Wende

Die Todesstürze von Roland Ratzenberger und Ayrton Senna 1994 in Imola gaben die Initialzündung für die letzte große Sicherheitskampagne der Formel 1. Danach fand ein Erdbeben statt, das die Formel 1 an den Rande des Abgrunds brachte. „Aufhören“, titelte L‘Equipe. 34 Jahre zuvor, als der GP Belgien 1960 mit zwei toten und zwei schwerverletzten Rennfahrern eine vergleichbar schaurige Bilanz produzierte, passierte nichts. Im Training waren Stirling Moss und Michael Taylor schwer verunglückt, im Rennen Chris Bristow und Alan Stacey gestorben.

Imola dagegen veränderte den Sport. In den Jahren danach kamen der Unfallschreiber, der Nackenschutz, Crashstrukturen rund ums Auto, stauchbare Lenksäule, Zylon als Perforationsschutz, das Hans-System für den Helm, stabilere Visiere, der Halo, Tecpro-Barrieren, die Safer Barrier als Mauer vor der Mauer. Wenn heute ein Fahrer mit hoher Geschwindigkeit in die legoartig verschachtelten Tecpro-Elemente eintaucht, hält man zwar immer noch den Atem an, aber man weiß, dass es wahrscheinlich gut ausgehen wird. Das beste Beispiel dafür, was moderne Formel 1-Auto verzeihen, ist der Unfall von Fernando Alonso 2016 in Melbourne. Der Spanier überlebte den Sturzflug mit 320 km/h mit Prellungen und einer angeknacksten Rippe.

auto motor und sport feiert das 1.000. Formel-1-Rennen in dieser Saison mit einer großen Serie in 100 Teilen. Wir liefern Ihnen im täglichen Countdown spannende Geschichte und interessante Video-Features aus der Historie der Königsklasse. Alle bisherigen Artikel finden Sie auf unserer >> Übersichtsseite zum großen Jubiläums-Grand-Prix.