Im letzten Jahr fuhr Red Bull seinen Gegnern auf den Geraden davon. Nach den Eindrücken der Testfahrten hat die Konkurrenz aufgeholt (Artikel). Red Bull hatte zwar immer noch den höchsten Topspeed, doch Ferrari tauchte direkt dahinter auf. Der Rennstall aus Maranello hat sein neues Auto windschnittiger ausgelegt. Diesen Preis zahlt Ferrari allerdings in den Kurven. Die rote Göttin hat dort gelitten, was im Longrun die Reifenabnutzung nach oben treibt.

Ferraris Reduktion des Luftwiderstands soll auch mit den neuen Luftschächten am Auto zu tun haben. Die Konkurrenz beschreibt es so: Durch die Eingänge unten links und rechts vom Chassis wird der Luftstrom am Seitenkasten gesäubert. Die Kanäle saugen schmutzige Luft ab und lassen sie an der Oberseite seitlich des Cockpits wieder austreten. Dort beschleunigt es die Strömung. Die Effizienz der Aerodynamik wird etwas verbessert. Ein schlauer Schachzug, aber kein Gamechanger. So etwas zu machen, hängt auch von der Konstruktion des Seitenkastens ab.

Falscher Flügel für Mercedes

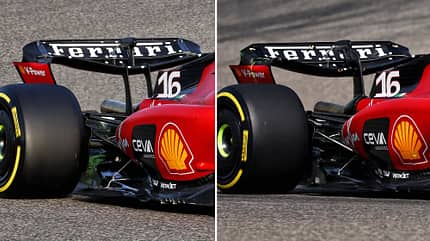

Die Roten erkauften sich ihre guten Topspeeds auch durch einen kleineren Heckflügel. Red Bull fuhr bei den Testfahrten einen größeren, was den Luftwiderstand nach oben treibt. Außerdem hatte der RB19 einen stärker angestellten Unterflügel (Beam-Wing) drauf. Trotzdem war der Red Bull wieder schnell auf den Geraden und herausragend in den Kurven, was die Effizienz des Pakets unterstreicht. Kein Auto liegt tiefer: Das macht den Renner mit den Bullen-Logos windschnittiger.

Mercedes hatte von den drei Topteams den mit Abstand größten Flügel am Auto. Das drückt auf den Luftwiderstand. Es ist der falsche Heckflügel für die Rennstrecke in Bahrain mit ihren vier langen Geraden und 15 Kurven. Für das Rennwochenende schiebt Mercedes deshalb einen veränderten Flügel mit weniger Fläche nach. Trotz des großen Heckflügels kam der W14 nicht so gut um die Ecken wie der Red Bull. Das spricht dafür, dass man über den Unterboden im Verhältnis nicht ausreichend Abtrieb generiert.

Ferraris größerer Flügel, der sich nur auf einer Stelze stützt, machte Zicken. Vibrationen sollen dort den DRS-Mechanismus beschädigt haben. Es wäre besser, Ferrari löst dieses Problem bis zum Grand Prix. Dann könnte die Scuderia mit mehr Abtrieb fahren, was in der Theorie in den Kurven und dann auch den Reifen helfen sollte. Die Frage lautet dann allerdings, ob man wieder beim Topspeed ins Hintertreffen gerät.

Honda adressiert Probleme

Eigentlich sollte Ferrari mit seiner Power Unit geradeaus keine Nachteile haben. Es wird dem Antriebspaket aus Maranello nachgesagt, stärker zu sein als die der Konkurrenz. Die Angaben variieren zwischen fünf und 15 PS – je nachdem, wo man nachfragt. Das eine wäre wenig, das andere doch viel. In einer Beziehung decken sich die Antworten: Ferrari hat den stärksten Motor, wenn alle voll aufdrehen können.

Die Zuverlässigkeit war in der letzten Saison die Achillesverse. Über den Winter will Maranello hier Fortschritte erzielt haben. Das bringt Ferrari zurück zum alten Leistungsvermögen. Mercedes überragte 2022 mit seiner Standfestigkeit. Und auch Honda kam im Vergleich zu Ferrari bis auf ein paar Pannen zu Saisonbeginn gut durch. Man quälte sich nicht mit kritischen Problemen. Doch auch im Lager der Japaner, die Red Bull und Alpha Tauri ausrüsten, hatte man das ein oder andere Mal Kopfschmerzen.

"Im letzten Jahr haben alle Hersteller der Performance gegenüber der Zuverlässigkeit den Vortritt gegeben", führt Hondas F1-Projektleiter Tetsushi Kakuda aus. Durch die Umstellung auf E10-Benzin hatten alle erstmal kräftig an Leistung verloren. Die musste man durch eine aggressive Entwicklung zurückgewinnen. "Das hat die internen Drücke in den Zylindern stark erhöht. Das E10 setzte den Motoren zu. Für 2023 haben wir die Probleme adressiert."

Qualitätssicherung als Prio

Nicht nur Ferrari musste im zweiten Saisonteil die Leistung verringern, sondern auch Honda, wenngleich in weit kleinerem Ausmaß. Es heißt übrigens, dass Ferrari erst im Saisonfinale in Abu Dhabi wieder aufdrehte. 2023 will man es regelmäßiger machen, wie auch die Konkurrenz. Bei Honda verneint man, dass durch bessere Zuverlässigkeit auch mehr Leistung herausspringt.

"Das wird nicht helfen, da die Regeln nur eine gewisse Art der Leistungssteigerung erlauben. Durch mehr Standfestigkeit gewinnen wir aber an strategischen Optionen. Es lässt uns die Power Unit anders betreiben." Zum Beispiel, indem man länger mit aggressiveren Mappings fährt.

Honda hat nicht nur die Hardware für eine verbesserte Zuverlässigkeit angepasst, sondern ebenso an den Prozessen gearbeitet. Die Qualität steht bei der Herstellung, dem Zusammenbau und bei der Wartung der Motoren an oberster Stelle. Da will man sich noch besser absichern. Mit der Leistungsentfaltung waren die Japaner in der letzten Saison sehr zufrieden. Und in einem Punkt sehen sie sich deutlich besser aufgestellt als die Konkurrenz.

"Honda mit Vorteil bei MGU-K"

"Wir hatten im letzten Jahr einen klaren Vorteil mit der Steuerung der MGU-K", befindet Kakuda. Honda sieht sich bei der Bereitstellung der Elektro-Power vorweg. Das kann Red Bull auf den Geraden zusätzlich beflügelt haben. Wer länger von der Elektro-Reserve zehrt, hat mehr Topspeed. Für 2023 kündigt der japanische Auto-Riese an. "Wir haben das Verständnis über unsere Power Unit vertieft, um die Steuerung und das Energie-Management weiter zu verbessern."

Bei der Software durften die Motorenhersteller vor der Saison ein Update durchführen. Die Hardware wurde im letzten Jahr in zwei Stufen eingefroren. Erst der Verbrenner, dann die Elektrobausteine. Es dürfen auf dem Papier nach Freigabe durch die FIA nur Veränderungen vorgenommen werden, wenn nachgewiesen wird, dass sie einer besseren Standfestigkeit der Power Unit dienen.