In einer Woche startet die Formel 1 in ihre neue Saison. In Österreich, in Spielberg. Da trifft sich dieser Vergleich der beiden Top-Motorsport-Serien auf vier und zwei Rädern besonders gut. Kein Rennwagen ist auf einer Rundstrecke schneller als ein Formel-1-Auto. Keine Rennmaschine schneller als ein MotoGP-Bike. Deshalb sind beide Serien die Königsklassen. Beide locken Millionen an die Rennstrecke. 4.164.948 Zuschauer besuchten im Vorjahr die 21 Grands Prix der Formel 1. Die 19 Rennen der MotoGP verfolgten insgesamt 2.863.113 Zuschauer live an den Rennstrecken.

Es gibt keine gemeinsamen Veranstaltungen. Auf vier Rennstrecken jedoch fahren beide: Austin, Barcelona, Silverstone und Spielberg. Das gibt uns die Möglichkeit, zu vergleichen. Dafür haben wir uns die exakten Fahrdaten von Red Bull und KTM in Spielberg besorgt.

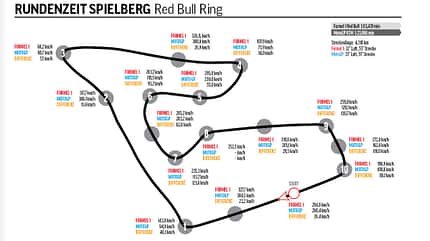

Die Unterschiede sind dabei eklatant. Die Formel 1 ist 20 Sekunden schneller. Und das, obwohl der Red Bull Ring nur 4.318 Meter lang ist und nur zehn Kurven hat. In jeder ist die Formel 1 schneller. Der Geschwindigkeitsunterschied reicht von 7,5 bis zu 130,7 km/h.

Speed ist zweitrangig

Ein paar Sekunden Unterschied sind an der Rennstrecke und am TV-Bildschirm nicht auszumachen. 20 Sekunden sehr wohl. Trotzdem begeistern die Qualifyings und die Rennen der MotoGP. Nicht wenige attestieren ihr, die aufregendere Rennserie zu sein. Selbst solche, die in der Formel 1 arbeiten. "In der MotoGP sieht man viel besser den Kampf Mensch gegen Maschine", sagt Red Bulls Sportdirektor Helmut Marko anerkennend. "In der Formel 1 sieht der Zuschauer nur in einer Extremsituation, wie der Fahrer kämpft. Zum Beispiel, wenn das Auto mal quer steht. Aber dieses Unmittelbare, Bremsen auf einem Rad, Zweikämpfe in Schräglage, das macht die MotoGP aus. Solange es Zweikämpfe gibt, ist der Speed zweitrangig."

Die Zweirad-Fraktion macht fehlende Geschwindigkeit mit mehr Bewegung im und auf dem Motorrad wett. Es rutscht viel mehr. Kurz gesagt, weil ein Motorrad weniger und dünnere Reifen hat und Aerodynamik im Verhältnis eine Minimalrolle spielt. Ein Rennmotorrad generiert Anpressdruck nur in gewissen Fahrzuständen. Auf- und Abtrieb wechseln sich ab. "Es kommt auf unterschiedliche Faktoren an, ob wir Abtrieb haben oder nicht. Zum Beispiel auf die Schräglage", erklärt Sebastian Risse, Technischer Koordinator MotoGP bei KTM. "Im Vergleich zur Formel 1 sind es marginale Größen. Wir spielen mehr mit der Balance an Vorder- und Hinterachse. Es sind vielleicht zehn Kilo, mit denen wir arbeiten. Ein MotoGP-Bike könnte im Tunnel nicht an der Decke fahren." Dafür baut es weniger Luftwiderstand auf.

Ein Formel-1-Auto klebt wie Kaugummi auf der Straße – aber nur in sauberer Luft. Der Hintermann klagt bei einer Wagenlänge Abstand über einen Abtriebsverlust von rund 45 Prozent. Ohne künstliche Überholwerkzeuge wie DRS wären die Fahrer aufgeschmissen. Nur damit und/oder mit frischeren Reifen lässt sich bei gleichwertigen Autos überhaupt noch überholen. In der Qualifikation muss der Abstand zum Vordermann schon ein paar Sekunden betragen, sonst schaden die Turbulenzen mehr, als der Windschatten helfen würde. Echte Überholmanöver unter gleichwertigen Gegnern sind selten geworden.

Reifenmanagement spielt Rolle

Das Gegenteil ist in der MotoGP der Fall. Da suchen Fahrer bewusst auch mal das Hinterrad des Gegners, um sich auf einer schnellen Runde anzusaugen. Die Motorräder und ihre Fahrer sind auf künstliche Hilfsmittel nicht angewiesen. Die Bremswege sind länger, die Maschinen um über 1,3 Meter schmaler. Die Rivalen könnten sich dadurch auch mal zu fünft nebeneinander in Kurven werfen.

Trotz der schlechteren Vorzeichen hatte der Großteil der F1-Rennen 2019 hohen Unterhaltungswert. Mal hatte Mercedes das schnellste Auto, mal Ferrari, mal Red Bull. Hitze, Mischverhältnisse, Taktik- und Fahrfehler würzten die Saison.

Die Michelin-Reifen der MotoGP sind keine Dauerbrenner. Auch die Zweirad-Helden müssen in den Rennen, die um die 40 Minuten lang sind, Reifen schonen. Reifenwechsel gibt es bei Trockenrennen nicht. Die Pirelli-Reifen der F1 sind unberechenbarer. Sie ins magische Fenster zu bringen, ist eine Kunst für sich. Doch jede Unbekannte in der Gleichung macht die Strategie schwerer. Und macht das Fahrgefühl wichtiger. Lewis Hamilton ist auch der Beste, weil er schnell fährt, gleichzeitig aber nicht die sensiblen Reifen überstrapaziert. Auf die Distanz kann Teamkollege Valtteri Bottas da nicht mithalten.

Reifenmanagement spielt in beiden Serien eine Rolle. Ebenso der Spritverbrauch. Die Formel 1 darf über die Renndistanz etwa 148 Liter verbrennen. Die Motorräder 22 Liter. Gemosert wird nur in einer Serie. Die Formel 1 verkauft ihr eigenes Produkt schlecht. Langweilige Rennen gibt es in beiden Fällen – mit dem Unterschied, dass die Formel 1 danach sofort in Panik verfällt.

F1 hängt MotoGP ab

In den Kurven spielt die Formel 1 ihre Vorteile gnadenlos aus: mechanischer Grip und Aerodynamik. In Schräglage schrumpft die Kontaktfläche des Reifens einer Rennmaschine auf fünf bis zehn Zentimeter. Die Reifen sind so konstruiert, dass sie auf der Flanke maximalen Grip liefern.

Motorräder balancieren durch Kurven, F1-Autos fegen wie auf Schienen hindurch. Frontflügel, Unterboden, Diffusor und Heckflügel drücken sie auf den Boden. Die Autos sind fünf Meter lang, haben eine deutlich größere Verkleidungsfläche, da lässt sich mit der Luft spielen. Ein MotoGP-Bike ist knapp über zwei Meter lang. Anbauteile entdeckten die Ingenieure erst vor ein paar Jahren: Seither tragen die Frontpartien sogenannte Winglets.

Je schneller die Kurve, desto größer die Unterschiede. Die schnellen Kurven gibt es in Spielberg im hinteren Streckenteil. In Kurve 6 ist der Red Bull um 93,2 km/h schneller. In Kurve 7 sind es 121,6 km/h, in Kurve 9 130,7 und in Kurve 10 dann 88,1 km/h.

In der MotoGP entscheidet Kurve 4 darüber, wie fix ein Fahrer den Abschnitt bis Kurve 8 bewältigt. Risse: "Wenn es das Motorrad am Ausgang von Kurve 4 zu weit nach außen trägt, passt die Linie für die ganze Sequenz nicht mehr. Man fährt das Omega dann von zu weit innen an. Es gibt in diesem Fall nur eine Möglichkeit: Geschwindigkeit rausnehmen."

Nur in der langsamsten Ecke robbt sich die KTM heran. In Kurve 3 beträgt die Differenz 7,5 km/h. Auf der folgenden Geraden, die leicht bergab führt, klafft die Geschwindigkeit wieder auseinander. Interessant ist auch der Vergleich auf der Geraden davor zwischen Kurve 1 und 3. Sie misst 626 Meter. Nach gut einem Drittel hat der Red Bull schon 318,4 km/h drauf. Die Geschwindigkeit hält Verstappen bis in den schnellen Linksknick (Kurve 2). An dieser Stelle hat die MotoGP-KTM bis auf 11,6 km/h aufgeschlossen.

Dann muss der Fahrer stark verzögern, während der Red Bull noch bis auf 325,9 km/h zulegt. Das Formel-1-Auto kann je nach Streckenpunkt annähernd um die 200 Meter später bremsen. Ein Antiblockiersystem (ABS) unterstützt in keiner der beiden Hochleistungsmaschinen.

Mensch bändigt Maschine

Ein Motorrad kommt beim Anbremsen oftmals quer. Bei starker Verzögerung aus hohen Geschwindigkeiten löst sich auch mal das Hinterrad vom Asphalt, weil sich die Last nach vorne verschiebt. Im Motorrad-Rennsport spricht man dann von einem Stoppie. Beim Herausbeschleunigen lupft es das Vorderrad. Das nennt man einen Wheelie. Stoppie und Wheelie setzen dem Fahrer die Grenzen. "Die Reifen würden mehr hergeben, aber wir können die Grenzen der Physik nicht aushebeln", erklärt Risse. "Die maximale Verzögerung ist begrenzt. Im Idealfall schwebt das Hinterrad beim Anbremsen gerade so über dem Asphalt. Praktisch ist das nicht möglich."

Umgekehrt verhält es sich bei der Beschleunigung. "Die beste Beschleunigung erreicht man, wenn auf das Vorderrad null Newton wirken. Es macht nichts aus, wenn das Vorderrad leicht abhebt", erklärt der Technik-Koordinator. Nur sollte nicht direkt eine Kurve folgen. "Es ist schwierig, nur über das Hinterrad die Kurve anzulenken."

Die Elektronik hilft dabei, dass die Räder nicht zu stark abheben. "Die Fahrer halten ihr Motorrad in gewissen Abschnitten bewusst sehr lange in Schräglage, um Wheelies zu unterbinden", erzählt Risse. Zum Beispiel aus Kurve 1 heraus. Der Mensch bändigt die Maschine – unterstützt von der Elektronik.

Bei Verzögerungen aus sehr hohen Geschwindigkeiten erreichen die MotoGP-Raketen Kräfte von 1,3 g. In den Kurven, in der Querbeschleunigung, wirken maximal Kräfte zwischen 1,4 und 1,6 g. Kein Vergleich zur Formel 1, wo es auch schnell mal über 5 g sein können.

Leistungsgewicht von F1 und MotoGP

In den Kurven hängen die Motorradfahrer mit dem Oberkörper über ihrer Maschine, schleifen mit dem Knie und manchmal sogar mit dem Ellbogen auf dem Asphalt. Marc Márquez ist der Schräglagenkönig. "Es kommt auf das Banking an", sagt Risse. Also auf den Neigungswinkel der Kurve. "Ist das Banking positiv, können wir schon mal auf eine Schräglage von 65 Grad kommen. Auf einer ebenen Strecke sind es zwischen 60 und 62 Grad."

Ein MotoGP-Bike wiegt ohne Fahrer 157 Kilogramm, denen 250 bis 290 PS gegenüberstehen. "Die Leistung variiert je nach Hersteller und Anforderung. Wir müssen sie über das Hinterrad auf die Strecke bringen. Es hängt vom Streckenabschnitt und vom Gang ab, wie viel Leistung die Elektronik freigibt. Die volle Leistung gibt es nur in den höchsten Gängen auf der Gerade. Auf manchen Strecken sind das nur 10 bis 15 Sekunden."

Das Mindestgewicht eines F1-Autos beträgt 743 Kilogramm (2019) – inklusive Fahrer, der mit 80 Kilo eingeht. Rechnet man ihn heraus und legt ein Gewicht von 673 Kilo zugrunde, ergibt sich ein Leistungsgewicht von 0,67 kg/PS. In der MotoGP sind es 0,54 kg/PS, wenn man von 290 PS ausgeht.

Der V6-Turbo und die beiden Elektromaschinen heben die Spitzenleistung des F1-Autos auf rund 1.000 PS. Die gesamte Kraft fließt an die Hinterachse. In der Formel 1 bringen sie zwei 405 Millimeter breite Hinterreifen auf die Straße. In der MotoGP ist der Hinterreifen viel schmaler. Eine Traktionskontrolle unterstützt, um die Leistung zu verarbeiten.

Mehr Anweisungen in Formel 1

In der Formel 1 bringt die Aerodynamik die Rundenzeit. In der MotoGP ist es vor allem der Fahrer. Ein Ausnahmekönner kann die Schwächen seines Arbeitsgeräts umfahren. In der Formel 1 würde selbst ein Hamilton in einem Haas kein Rennen gewinnen. Der Nimbus früherer Tage ist verflogen. Die Autos sind zu sicher geworden, als dass die Zuschauer die Fahrer als Gladiatoren verehren, obwohl sie welche sind. Normalsterbliche können so ein Auto nicht so fahren.

In der MotoGP aber sind die Piloten einem höheren Risiko ausgesetzt. Es schützt sie bei Stürzen keine Karosserie, sondern neben dem Helm nur noch ein Airbag im Renn-Overall. Dass Motorradfahrer ganz auf sich allein gestellt sind (abgesehen von der Boxentafel), stimmt nicht. Zwar gibt es keinen Funkkontakt. Aber inzwischen können die Teams ihren Fahrern Nachrichten auf das Dashboard senden.

"Wir können den Fahrer informieren, wer hinter ihm ist, ob es ein technisches Problem gibt oder welches Elektronik-Mapping wir für richtig halten", sagt Risse. "Das System dient auch der Sicherheit. Die Rennleitung kann den Fahrer zum Beispiel über eine rote Flagge informieren." Der Fahrer kann jedoch nicht antworten.

In der Formel 1 ist der Funk zu beiden Seiten offen. "Wir geben praktisch fahrschulartige Anweisungen", kritisiert Marko. "Bei uns heißt es: Pass auf die Vorderreifen auf. Brems eine Spur früher. Lass das Auto in die Kurve rollen. Fahr in einer schnellen Kurve so, dass die Reifen nicht überbelastet werden." Das Popometer bleibt auf dem Motorrad die wichtigste Größe. Dieses Fahr- gefühl braucht aber auch ein Formel-1-Pilot.

Der Boxenfunk hat neben dem Unterhaltungswert auch eine weitere positive Seite. Die Funksprüche zeigen, dass die Fahrer nicht ihren ganzen Hirnschmalz brauchen, um schnell zu fahren. Sie haben noch Kapazitäten frei, um das Fahrverhalten ihres Autos zu beschreiben oder um zu jammern. Das zeigt ihre besondere Gabe.

Ausgaben im Vergleich

Die MotoGP-Teams beschränken die Kommunikation bewusst. "Wir senden maximal zwei bis drei Nachrichten pro Rennen. Der Fahrer wäre sonst in seiner Konzentration gestört. Würde es bei uns Funkverkehr geben, wären die meisten Fahrer überfordert, weil sie 100 Prozent ihrer Konzentration aufwenden müssen, um die Maschine am Limit zu fahren."

Auch die MotoGP sammelt Telemetrie-Daten, um die Motorräder auf die jeweilige Strecke abzustimmen. Daten zu Radgeschwindigkeiten, Luft-, Wasser-, Öltemperatur, Drehwinkel und Gashebelstellung zum Beispiel. "Sie haben Telemetrie, aber bei Weitem nicht in dem Ausmaß wie in der Formel 1", wirft Marko ein. "Durch ihre Perfektionswut steht die Formel 1 der Show und vor allem der Glorifizierung der Fahrer im Weg. Für den Zuschauer ist der Mensch das Interessanteste. Der macht etwas, was man selber nicht kann, sich selber nicht traut."

Auf der anderen Seite macht der Technikwettkampf einen Großteil der Faszination aus. In der Formel 1 verändern sich die Autos im Wochentakt. Es ist ein Wettbewerb der Fahrer und der Ingenieure. Nur ist das Verhältnis nicht mehr im Gleichgewicht. Statt des Fahrers dominiert die Technik.

Ein Topteam investierte jährlich etwa eine halbe Milliarde Euro. Ein Hersteller in der MotoGP wie Honda nur ein Zehntel davon, sagen Branchenkenner. Doch das ändert sich. Schon 2020 und noch mehr ab dem kommenden Jahr. Dann deckelt die Formel 1 erstmals die Jahresausgaben auf 145 Millionen Dollar – exklusive Motorkosten und Fahrergehälter. Es ist ein erster Schritt, den Wahnsinn einzudämmen. Und ein Schritt dahin, die Formel 1 tatsächlich wirtschaftlich für die Teams zu machen. Sofern die Einnahmen aus den Preistöpfen hochgehen und genügend Sponsoren da sind.

Mit den neuen Regeln, die wegen Corona von 2021 auf 2022 verschoben sind, werden die Autos etwas an Komplexität verlieren. Der Fahrer könnte dann wieder ein entscheidender Erfolgsfaktor werden. Das Feld soll zusammenrücken. Nur in zwei von 21 Rennen kletterten 2019 Fahrer von Nichtwerksteams auf das Podest. In der MotoGP schafften es gleich drei Privatfahrer in 13 von 19 Rennen. Auch Kundenteams können dort auftrumpfen. In der F1 braucht es dafür besondere Umstände.