Für die einen sind sie altes Eisen, für die anderen begehrte Liebhaberobjekte: Old- und Youngtimer erfreuen sich zunehmender Beliebtheit. Ihre Technik ist jedoch verschleißintensiv und fehleranfällig. Das verschafft Kfz-Werkstätten, die sich auf dieses Segment spezialisiert haben, ein nicht zu unterschätzendes Auftragspotenzial. Allerdings scheuen viele Mechatroniker vor der alten Technik zurück. Vergaser, historische Einspritzsysteme und mechanische Zündanlagen sind den meisten jüngeren Werkstattprofis fremd. Das ist aber kein Grund, sich Reparaturaufträge an historischen Fahrzeugen entgehen zu lassen. Allerdings muss man sich für die Diagnose an Motoren älteren Semesters auf eine andere als heute übliche Vorgehensweise einlassen.

Die richtigen Fragen stellen

Bei älteren Fahrzeugen gibt es in den meisten Fällen keine Elektronik, die Fehler speichert und die Randbedingungen bei deren Auftreten festhält. Deshalb ist es bei einer Beanstandung rund um den Motor entscheidend, mit dem Kunden ein ausführliches Gespräch zu führen. Hierbei gilt es, unter anderem in Erfahrung zu bringen:

► unter welchen Bedingungen der Fehler auftritt,

► wie sich der Fehler bemerkbar macht,

► seit wann der Fehler auftritt und

► ob es mit anderen Ereignissen einen Zusammenhang gibt.

Diese Informationen sind sehr wichtig, um bei den späteren Untersuchungen und Prüfungen die richtigen Schlüsse zu ziehen. Außerdem muss der Fachmann im Blick behalten, dass der Motor Folgendes zum Laufen braucht:

► eine gute Kompression,

► einen kräftigen Zündfunken und

► ein zündfähiges Kraftstoff-Luft-Gemisch.

Diese drei Bereiche und die genannte Reihenfolge geben eine gute Struktur für die Diagnose vor. Hat man sie verinnerlicht, kann man nach dem Ausschlussverfahren Schritt für Schritt die Fehlerquelle einkreisen. Übrigens beziehen wir uns im Folgenden auf den Ottomotor, da er bei Old- und Youngtimern den Löwenanteil darstellt.

Motormechanik prüfen

Eine intakte Motormechanik ist Voraussetzung dafür, dass der Motor ordnungsgemäß funktioniert. Reparaturen am Zündsystem oder an der Gemischaufbereitung bringen nicht viel, wenn mechanische Fehler am Motor vorliegen. Dieses Prinzip galt früher genauso wie heute. Nur dass die Motormechanik bei Old- und Youngtimern deutlich verschleiß- und wartungsintensiver war, als das bei aktuellen Fahrzeugmodellen der Fall ist. Fehler an der Motormechanik können sich durch folgende Symptome bemerkbar machen:

► schlechtes Kaltstartverhalten,

► unrunder Motorlauf,

► schlechte Abgaswerte,

► mangelnde Leistung oder

► zu hoher Kraftstoffverbrauch.

Eine schnelle Auskunft über den mechanischen Zustand des Motors gibt ein Kompressionsdrucktest bei betriebswarmem Motor.

Der Kompressionsdrucktest gibt erste Anhaltspunkte über den Zustand der Motormechanik. Ist der Verschleiß zu hoch, nutzen Reparaturmaßnahmen an Zündung und Gemischaufbereitung wenig

Ist die Kompression bei einem oder bei mehreren Zylindern zu niedrig, kann man mit einem Druckverlusttest ermitteln, wo der Druck im Zylinder entweicht. Beim Druckverlusttest wird ein Druckluftadapter anstelle der Zündkerze eingeschraubt und der Kolben im zu prüfenden Zylinder im Verdichtungstakt (Aus- und Einlassventile geschlossen) auf den oberen Totpunkt gestellt. Der Zylinder wird danach mithilfe des Druckverlusttesters mit Druck beaufschlagt.

Übersteigt der Druckverlust das zulässige Maß (Herstellerangaben beachten), kann der Fachmann mit Hören und Fühlen die undichte Stelle ermitteln. Entweicht der Druck an den Ventilen, ist im Ansaug- oder Abgaskrümmer ein deutliches Rauschen zu hören. Bei undichten Kolbenringen entweicht der Druck in die Ölwanne. Ein Rauschen, beziehungsweise ein leichter Luftzug, ist dann an der Motorentlüftung oder am Öleinfüllstutzen wahrnehmbar. Wer die genaue Fehlerursache feststellen will, sollte sich mit einem Endoskop die Ventile, den Brennraum und die Zylinderlaufflächen anschauen.

Ein weiterer Prüfpunkt im Bereich der Motormechanik ist das Ventilspiel. Dies muss bei den meisten Old- und Youngtimer-Motoren noch manuell eingestellt werden. Ein zu großes Ventilspiel macht sich meist durch Klappergeräusche bemerkbar und ist bei Weitem nicht so kritisch wie ein zu geringes. Ist das Ventilspiel nämlich zu eng, schließt das Ventil nicht mehr richtig. Folglich kommt es zu einem Druckverlust im Zylinder. Zudem kann das Ventil die Wärme nicht mehr an den Zylinderkopf abgeben und brennt irgendwann durch. Beim Prüfen des Ventilspiels sind die Vorgaben des jeweiligen Fahrzeugherstellers zu beachten. Diese können sehr unterschiedlich sein. Bei einigen Modellen wird das Ventilspiel bei kaltem, bei anderen bei betriebswarmem Motor geprüft und eingestellt. Und es gibt sogar einige Fahrzeugmodelle (z. B. von Opel), bei denen das Ventilspiel bei laufendem Motor geprüft und eingestellt werden muss. Hierfür gibt es spezielle Schutzvorrichtungen, die ein zu starkes Verspritzen des Motorraums mit Motoröl verhindern.

Nicht zuletzt sind im Bereich der Motormechanik die Steuerzeiten zu überprüfen. Hierzu wird der Motor von Hand so weit gedreht, bis sich der Kolben des ersten Zylinders während des Verdichtungstaktes im oberen Totpunkt befindet. In dieser Position müssen die Markierungen an der Kurbelwelle, an der Nockenwelle und am Zündverteiler fluchten. Ist das nicht der Fall, müssen die Antriebs- und Spannelemente des Steuertriebs (Zahnriemen, Steuerkette) geprüft, gegebenenfalls erneuert und die Steuerzeiten neu eingestellt werden.

Technik Info

Systemdiagnose bei Old- und Youngtimern

1. Analyse des Fehlers:

Was-, Wann-, Wo-, Wie-Fragen stellen

2. Motormechanik prüfen:

Kompression, Druckverlust, Ventilspiel, Steuerzeiten

3. Zündung prüfen:

Zündkerzen, Unterbrecherkontakt, Zündleitungen, Verteilerkappe und -läufer, Zündungseinstellung

4. Gemischaufbereitung prüfen:

Luftfilter, Dichtheit der Ansaugwege, Kraftstofffilter, Kraftstoffpumpe, Vergaser, Einspritzsystem

Diagnose der Zündung

Damit das Kraftstoff-Luft-Gemisch im Ottomotor vollständig und effizient verbrennen kann, muss an der Zündkerze im richtigen Moment ein kräftiger Funke anliegen. Fehler am Zündsystem haben unter anderem:

► ein schlechtes Startverhalten,

► eine schlechte Gasannahme,

► zu wenig Leistung,

► Ruckeln während der Fahrt,

► unrunden Motorlauf,

► schlechte Abgaswerte und

► einen erhöhten Kraftstoffverbrauch zur Folge.

Da man den Zündfunken bei laufendem Motor nicht sehen kann, fällt es vielen Mechanikern schwer, die Funktion der Zündanlage zu beurteilen. Dennoch ist das nicht so schwierig wie gedacht. Zunächst gilt es, alle Komponenten der Zündanlage einer Sichtprüfung zu unterziehen. Dabei ist unter anderem auf Folgendes zu achten:

► trockene Zündspule mit korrosionsfreien Anschlüssen,

► korrekt gesteckte (Zündfolge beachten) und unbeschädigte Zündleitungen,

► Zustand der Zündkerzen,

► Zustand des Unterbrecherkontaktes,

► Kriechstromspuren an Verteilerfinger und Verteilerkapp,

Die Sichtprüfung aller Zündungsteile ist bei der Diagnose Pflicht. Diese Verteilerkappe ist so gut wie neu. Sehr oft sind jedoch an der Innenseite Kriechstromspuren zu erkennen. Dann muss die Verteilerkappe ersetzt werden

► korrekt montierter und leichtgängiger Drehzahlbegrenzer im Verteilerfinger und intakte Rückholfeder,

► radiales Spiel der Verteilerwelle,

► korrekte Funktion der Fliehkraft- und Unterdruckverstellung.

Verschlissene oder defekte Komponenten der Zündanlage müssen vor den weiteren Diagnoseschritten erneuert werden. Ergibt die Sichtprüfung keine Hinweise auf eine Störung, wird als Nächstes die Einstellung der Zündanlage geprüft.

Der Schließwinkel verändert sich mit zunehmender Laufleistung. Liegt er außerhalb der Toleranz, muss der Unterbrecherkontakt geprüft und gegebenenfalls ersetzt werden

Hierbei sind der Schließwinkel und der Zündzeitpunkt zu ermitteln und mit den Sollwerten zu vergleichen.

Der Zündzeitpunkt wird mit einer Zündlichtpistole geprüft. Beim Anblitzen der Riemenscheibe oder Schwungscheibe wird die Zündmarkierung sichtbar. Sie muss der Festmarke gegenüberstehen

Mithilfe einer Stroboskoplampe sollte auch die Zündzeitpunktverstellung (mechanische und ggf. pneumatische Verstellung) bei erhöhter Leerlaufdrehzahl geprüft und mit den Sollwerten des Herstellers verglichen werden.

Nicht zuletzt ist im Rahmen der Diagnose eine elektrotechnische Untersuchung der Zündanlage erforderlich. Dies lässt sich am besten mit einem Zündoszilloskop bewerkstelligen.

Wer das Zündungsoszilloskop beherrscht, hat gute Chancen, bei Youngtimern Störungen im Zündsystem und beim Verbrennungsprozess in kurzer Zeit aufzudecken

Wer mit diesem Messinstrument umgehen kann, ist in der Lage, aus dem Zündoszillogramm sehr viele Informationen über die elektrische Funktion der Zündungskomponenten abzuleiten. Darüber hinaus lassen sich mithilfe des Zündoszillogramms auch die Verbrennungsvorgänge im Brennraum beurteilen.

Wer kein Zündoszilloskop zur Verfügung hat, kann bei der elektrotechnischen Beurteilung der Zündungskomponenten auch ein Multimeter einsetzen. Folgende Messungen sollten dabei erfolgen, wobei die gemessenen Werte mit den Sollwerten des Herstellers zu vergleichen sind:

► der Widerstand der Zündspule (primär- und sekundärseitig),

► die Spannungsversorgung der Primärspule (Batteriespannung, sofern kein Vorwiderstand verbaut ist),

► der Spannungsabfall am Unterbrecherkontakt und

► der Widerstand der Zündleitungen und des Verteilerfingers.

Wer kein Oszilloskop greifbar hat, kann das Zündsystem auch mit dem Multimeter testen. Der Widerstand der Zündleitungen ist entscheidend für die Qualität des Zündfunkens

Technik Info

Mechanische Zündung korrekt einstellen

Nach dem Erneuern des Unterbrecherkontaktes müssen der Schließwinkel und der Zündzeitpunkt neu eingestellt werden. Dies gilt auch, wenn sich im Rahmen von Prüfarbeiten herausstellt, dass die genannten Parameter nicht passen. Von der Reihenfolge her muss immer zuerst der Schließwinkel und dann der Zündzeitpunkt eingestellt werden, da das Verändern des Schließwinkels den Zündzeitpunkt beeinflusst.

Der Schließwinkel wird durch das Verstellen des Unterbrecherabstandes eingestellt. Da er den Zündzeitpunkt beeinflusst, muss er zuerst geprüft und gegebenenfalls korrigiert werden

Für das Einstellen des Schließwinkels wird ein Schließwinkeltester benötigt.

Der Ablauf ist wie folgt:

► Schließwinkeltester an die Klemmen 1 und 15 der Zündspule anschließen.

► Verteilerkappe und Verteilerläufer ausbauen, falls nicht schon erfolgt.

► Die von der Zündspule aus kommende Hochspannungsleitung an der Verteilerkappe abziehen und mithilfe einer Funkenstrecke an Masse legen.

► Motor durchstarten, Schließwinkel ablesen und mit dem Sollwert vergleichen.

► gegebenenfalls Befestigungsschraube des Unterbrecherkontaktes leicht lösen und den Schließwinkel durch Verstellen des Unterbrecherabstandes korrigieren.

► Schließwinkel bei Startdrehzahl erneut prüfen.

► Wenn der Schließwinkel im Sollbereich liegt, Befestigungsschraube festziehen und Schließwinkel noch mal prüfen.

► Alle Komponenten des Verteilers zusammenbauen und Funkenstrecke entfernen.

► Motor starten und bei Leerlaufdrehzahl den Schließwinkel erneut kontrollieren.

Für das Prüfen und Korrigieren des Zündzeitpunktes ist eine Zündlichtpistole erforderlich. Sie ist sowohl einzeln erhältlich als auch als Bestandteil eines Motortesters. Der Prüfablauf ist wie folgt:

► Signalgeber der Zündlichtpistole an die Zündleitung des ersten Zylinders und ggf. die Spannungsversorgungsklemmen an die Batterie anschließen.

► Schläuche an den Unterdruckdosen der Zündzeitpunktverstellung abziehen,

► Motor starten und im Leerlauf betreiben, gegebenenfalls den Motor auf erhöhte Leerlaufdrehzahl gemäß Herstellerangaben bringen.

► Mit der Zündlichtpistole Riemenscheibe oder Schwungscheibe anblitzen und prüfen, ob die umlaufende Zündmarkierung der Festmarke genau gegenüberliegt.

► Gegebenenfalls den Zündzeitpunkt durch Lösen und leichtes Verdrehen des Verteilers korrigieren.

► Klemmhebel des Verteilers wieder festziehen und Zündzeitpunkt erneut prüfen.

Luft und Kraftstoff in richtiger Dosis

Sind die Motormechanik und die Zündung in Ordnung, folgt als letzter Schritt das Prüfen der Gemischaufbereitung und deren Einstellung. Hierfür sind ein Abgastester und ein Drehzahlmesser unerlässlich. Die Abgaszusammensetzung liefert nicht nur konkrete Anhaltspunkte für das Beurteilen der Gemischaufbereitung, sondern erlaubt auch Rückschlüsse auf die Motormechanik und Zündung.

Der Abgastest gibt Auskunft über die Gemischzusammensetzung. Für die Einstellung des Vergasers oder der Einspritzanlage ist er unerlässlich

So weist zum Beispiel ein deutlich zu hoher CO-Wert auf Fehler im Luft-Kraftstoff-System hin. Befinden sich sowohl der HC- als auch der Sauerstoffwert (O2) weit über dem Sollwert, ist das ein Indiz für eine unvollständige Verbrennung.

Der Fehler liegt dann ziemlich sicher am Zündsystem oder an der Motormechanik. Zeigt der Abgastester hingegen einen deutlich zu hohen Restsauerstoffgehalt an, wobei die anderen Werte im Sollbereich liegen, ist von einem Leck im Abgassystem auszugehen.

Bei der Diagnose der Gemischaufbereitung empfiehlt es sich, immer bei den einfachen Dingen zu beginnen. So sollte der Fachmann zuerst die Luftversorgung und die Ansaugwege prüfen. Folgende Punkte sind dabei zu berücksichtigen:

► Zustand des Luftfilters und der Schlauchverbindungen.

► Funktion der Klappensteuerung für die Luftvorwärmung.

► Dichtheit des Ansaugsystems (Flansche, Krümmerdichtungen, O-Ringe der Einspritzventile, Drosselklappenwellen, Rückschlagventil des Bremskraftverstärkers, Unterdruckleitungen etc.) und

► Zustand und Funktion der Motorentlüftung.

Danach folgt das Prüfen des Kraftstoffsystems. Wie bei der Zündanlage sollte auch hier zunächst eine Sichtprüfung erfolgen, bei der unter anderem:

► der Zustand des Kraftstofffilters,

Ist der Kraftstofffilter verschmutzt, leidet der Motor an Leistungsmangel. Diese Filtervariante ist recht einfach zu prüfen und auszutauschen

► die Unversehrtheit und Dichtigkeit der Kraftstoffleitungen,

► das Spiel der Drosselklappen und

► alle Komponenten auf äußere Beschädigungen, mögliche Gewalteinwirkung oder Spuren unsachgemäßen Umgangs untersucht werden.

Je nach Kundenbeanstandung steht dann das Prüfen des jeweiligen Teilsystems der Gemischaufbereitung auf dem Programm.

Der Vergaser umfasst mehrere Teilsysteme, die für den jeweiligen Betriebszustand das Kraftstoff-Luft-Gemisch anfetten oder abmagern. Für eine effiziente Fehlersuche muss das Symptom für die Störung bekannt sein

Springt der Motor beispielsweise im kalten Zustand schlecht an, muss die Funktion der Kaltstarteinrichtung getestet werden. Nimmt der Motor schlecht Gas an, ist die Beschleunigungsanreicherung genauer zu untersuchen.

Bei zu geringer Leistung muss sowohl bei Vergaser- als auch bei Einspritzmotoren die Leistung der Kraftstoffpumpe getestet werden. Weitere Detailprüfungen sind abhängig davon, ob ein Vergaser oder eine Einspritzanlage verbaut ist.

Bei den beiden genannten Systemen gibt es eine große Variantenvielfalt. Hier ist es sinnvoll, sich vor dem Austauschen von Teilen auf Verdacht und Einstellarbeiten, deren Auswirkung man nicht kennt, in die Funktionsweise und Besonderheiten des jeweiligen Gemischaufbereitungssystems einzulesen.

Mit etwas Glück lassen sich mit der hier beschriebenen Systematik die meisten Fehler an Motoren von Old- und Youngtimern recht schnell einkreisen. Mitunter kann sich die Fehlersuche aber auch komplex und zeitraubend gestalten. In diesem Fall gilt: niemals aufgeben und üben, üben, üben. Denn Erfahrung steigert die Diagnosekompetenz, und was man bei historischen Fahrzeugen lernt, kann man in vielen Fällen auch bei modernen Automobilen umsetzen.

Technik Info

Abgaswerte richtig beurteilen

Typische Messwerte bei intakter Verbrennung und betriebswarmem Motor (vor dem Katalysator gemessen):

► CO: 0,5–1,5 Vol. %

► CO2: 14–14,5 Vol. %

► HC: 80–200 ppm

► O2: 0,7–1,2 Vol. %

Mögliche Ursachen für zu hohe HC-Werte:

► Unvollständige Verbrennung bei kaltem Motor.

► Zündaussetzer oder ungenügende Zündleistung, etwa wegen defekter oder verschlissener Zündkerzen und -kabel. Bei Zündungsfehlern schwanken sowohl die HC- als auch die O2-Werte.

► Fehler in der Gemischaufbereitung.

► Falscher Zündzeitpunkt.

► Falsche Steuerzeiten.

► Zu geringe Kompression.

► Verdünnung des Motoröls durch unverbrannten Kraftstoff.

► Hoher Ölverbrauch.

Mögliche Ursachen für zu hohe CO-Werte:

► Leerlaufdrehzahl zu gering.

► Gemisch zu fett.

Mögliche Ursachen für zu hohe O2-Werte:

► Gemisch zu mager.

► "Abgasverdünnung" (Abgasanlage undicht, undichte Entnahmeleitung zum Abgastester).

Ursachen für niedrige CO2-Werte:

► Gemisch zu fett/zu mager.

► Fehler im Zündsystem (z. B. Aussetzer).

► "Abgasverdünnung".

Das sagt der Lambda-Wert aus:

►Lambda = 1: Gemisch verbrennt optimal. 1 kg Kraftstoff wird mit 14,8 kg Luft verbrannt.

► Lambda > 1: Gemisch zu mager.

► Lambda < 1: Gemisch zu fett.

Technik Info

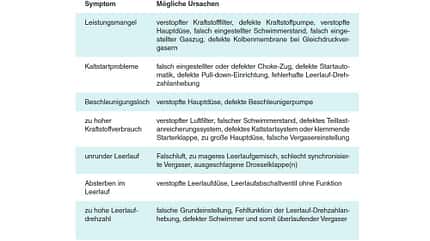

Symptome und mögliche Fehlerursachen an Vergasern

Bevor der Fachmann die Fehlersuche am Vergaser startet, muss er sich vergewissern, dass die Motormechanik in Ordnung ist. Gleiches gilt auch für das Zündsystem. Außerdem muss sich der Fachmann mit der Funktion und den Besonderheiten des vorliegenden Vergasermodells vertraut machen und – sofern sie noch aufzutreiben sind – die Hinweise des Herstellers beachten.