Starker Motor, optimales Fahrwerk, standfeste Bremsen, ausgeklügelte Aerodynamik. All das aber macht ein Rennauto nicht schnell, wenn die Reifen die Kraft und Dynamik nicht auf den Asphalt der Rennstrecke übertragen können.

Ist dieses Stück Gummi denn wirklich so wichtig? Ja, ist es. Denn egal wie viel Power ein Bolide hat – er kann seine Kraft im besten Fall über die Kontaktfläche vierer Reifen übertragen. Und die ist selbst bei großen Rädern kaum größer als ein DIN-A4-Blatt.

Damit die schwarzen Walzen den Kräften aus Beschleunigung, Verzögerung und extremen Querkräften gewachsen sind, sind Hightech und Know-how gefragte Zutaten. Allein materialseitig stecken bis zu 200 Zutaten in einem Rennreifen.

Einen gewaltigen Sprung erfuhr die Rennreifenentwicklung, als Michelin im Jahr 2002 in die Formel 1 einstieg. Zwischen dem französischen Newcomer und dem Platzhirsch Bridgestone brach ein regelrechter Reifenkrieg aus. Ergebnis dieses Battles auf Kautschukbasis: Die Boliden wurden nur über die Reifen im Saisonverlauf gut 2,5 Sekunden schneller. Die Franzosen verfügten schon damals über Reifenfertigungsmaschinen, die auf einen großen Lkw passten – sogenannte C3M-Maschinen, die für Kleinserien und zur Prototypenfertigung verwendet wurden.

Diese Maschinen hatte Michelin hochgeheim in Eigenregie entwickelt. Das Ziel: Entwicklung direkt an der Rennstrecke; mit den Daten aus dem Freitagstraining die Reifen für die Qualifikation am Samstag und das Rennen am Sonntag zu optimieren. Feintuning quasi über Nacht. Die internationale Motorsportorganisation FIA verbot die Reifenfertigung vor Ort umgehend und unterband dadurch den Wettbewerbsvorteil der Franzosen, bevor er sich richtig hätte auswirken können. Auch wenn zu dieser Zeit noch keinerlei Limits für die Team-Budgets existierten, so wollte man diese Form des Wettrüstens doch früh stoppen.

Trotzdem, um 2,5 Sekunden schnellere Rundenzeiten, das klingt nach wenig – in Motorsport-Dimensionen sind es jedoch Welten. Denn um beispielsweise ein Formel-1-Auto ein bis zwei Zehntelsekunden schneller zu machen, muss sein Aggregat gute 70 bis 80 PS zulegen. Für die Rennställe war das teuer, entwicklungsintensiv und riskant. Zudem lenkte das spannende Hochrüsten der Reifenhersteller vom Konkurrenzkampf der prominenten Fahrzeughersteller Mercedes, BMW, Ferrari, Renault und Toyota ab. Um das zu vermeiden, ließ die FIA in der Folge nur noch einen Reifenhersteller zu.

Michelin kehrte der Formel 1 im Jahr 2006 den Rücken und überließ das Parkett Bridgestone, die die aus heutiger Sicht seltsam anmutenden "Ballonreifen" lieferten. Seit 2010 ist nun Pirelli der alleinige Reifenlieferant der Formel 1.

Tatsächlich haben die Reifendimensionen der Formel 1 nur wenig mit den Größen heute üblicher Straßenreifen zu tun. Bis zur Saison 2021 waren auf den Rennern der Formel 1 einheitlich vorn 305/675-13 und hinten Reifen der Größe 405/675-13 montiert.

Wie ist das zu verstehen? Anders als bei Pkw werden bei Rennreifen Breite und Gesamtdurchmesser in Millimetern angegeben und nur der Felgendurchmesser in Zoll.

Neue Raddimension seit 2022

Mit den albernen 13-Zoll-Rädern ist in der Formel 1 der Moderne Schluss. Seit der Saison 2022 duellieren sich Verstappen, Hamilton und Co. in ihren Groundeffect-Rennern mit realitätsnäheren 18-Zoll-Rädern – leider immer noch ohne einen zweiten Reifenlieferanten. Dafür gibt es drei unterschiedliche Reifenmischungen, die mit unterschiedlichen Grip-Levels bei gleichzeitig höheren oder niedrigeren Laufleistungen für Spannung und Reifenpoker sorgen sollen. So wird der Reifenhersteller – aktuell Pirelli – dazu verpflichtet, Reifen für eine gute Show zu entwickeln – der technische Fortschritt allerdings bleibt überschaubar.

Aus Marketingperspektive ist die Formel 1 aber nach wie vor ein gigantisches Geschäft: Mit rund 1,5 Milliarden Zuschauern pro Saison ist die weltweite Sichtbarkeit der Serie unfassbar hoch, und so dient die Reifenausrüstung eher dem Verkauf statt dem Fortschritt.

Langstrecke als Entwicklungslabor

Anders sieht es bei der Langstreckenmeisterschaft WEC und vor allem in der Le-Mans-Prototypen-Klasse oder der seit 2020 neu benannten Hypercar-Klasse aus. Hier konnten die Reifen permanent weiterentwickelt werden. Der Fortschritt kam laut den motorsportgetriebenen Entwicklungsingenieuren von Michelin zum Teil innerhalb von 6 bis 18 Monaten in Serienprodukten auf die Straße.

Die nach den LMP1-Boliden und den LMPh-Rennern entstandenen Hypercars dürfen sowohl in der FIA-WEC-Langstreckenserie als auch in der US-amerikanischen IMSA-Serie starten. Highlight der früheren Le-Mans-Prototypen- oder der heutigen Hypercar-Rennen sind zweifelsohne die 24 Stunden von Le Mans. Auch hier ist der Reifen ein sehr gewichtiger Faktor für den Erfolg, denn die 13,6 Kilometer lange Rennstrecke an der Sarthe besteht in großen Abschnitten aus normalen, im Alltag befahrenen Straßen. Sprich, das Griplevel der verschiedenen Straßenbeläge stellt höchste Ansprüche an die Reifenentwickler, zumal die Strecke – analog zur Nürburgring-Nordschleife – in unterschiedlichen Klimazonen zu liegen scheint.

Nicht selten ist in einer Rennrunde ein Teil der Strecke regelrecht überflutet, während der andere Abschnitt unter direkter Sonneneinstrahlung extrem hohe Asphalttemperaturen erreicht. Ausrutscher sind dann kaum vermeidbar, denn ein profilloser Slick schwimmt bei stehendem Wasser auf der Strecke sofort auf – das Fahrzeug verhält sich dann wie auf Glatteis, der Rennfahrer wird zum Passagier im eigenen Fahrzeug. Hat das Team bei solchen Streckenverhältnissen Regenreifen – sogenannte Full-Wet-Reifen – aufgezogen, durchbricht das Reifenprofil den Wasserfilm und das Auto kommt gut durch die nassen Passagen. Dabei verdrängt so ein Full-Wet-Reifen durch seine tiefen, nach außen gerichteten Profilkanäle bis zu 85 Liter Wasser pro Sekunde.

Im Jahr 2014 brachten die Franzosen einen ungewöhnlichen Reifen zur Rennstrecke an der Sarthe: einen sogenannten Intermediate Slick, also eine Art Regenreifen ohne Profil. Dieser Reifen ermöglichte bei nasser und abtrocknender Strecke deutlich schnellere Rundenzeiten und einen geringeren Verschleiß als ein profilierter Regenreifen. Das eröffnete den Renningenieuren neue Möglichkeiten für die Reifenstrategie. Den Entwicklern von Michelin war es gelungen, einen Compound zu entwickeln, der trotz nasser Strecke eine Mikroverzahnung mit dem Asphalt zulässt.

Reifenentwicklung im Eiltempo

Abgesehen von den schwierigen Streckenverhältnissen kommt es bei Langstreckenrennen vor allem auf die Haltbarkeit der Reifen an. Was heutzutage ohnehin unter den Umweltgedanken Ressourcenschonung und Nachhaltigkeit firmiert, ist bei Langstreckenrennen schlichtweg ein rennentscheidender Faktor. In der Prototypen-Klasse ermöglichten die Pneus der Franzosen den Teams, bis zu vier Mal nachzutanken, ohne Reifen wechseln zu müssen. Das entspricht einer Distanz von bis zu 750 Kilometern. Im Jahr 2011 gewannen Benoît Tréluyer, Marcel Fässler und André Lotterer mit dem Audi R18 TDI die 24 Stunden von Le Mans mit einem Vorsprung von 14 Sekunden auf den Peugeot 908 von Sébastien Bourdais, Pedro Lamy und Simon Pagenaud. Entscheidend für den Sieg war der Franzose Benoît Tréluyer, der fünf Stints (mehr als 800 Kilometer) auf einem einzigen Satz Reifen absolvierte und damit die entscheidende Zeit an der Box sparte. Eine außergewöhnliche Leistung bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von mehr als 240 km/h.

Die bis zum Launch der Hypercar-Klasse im Jahr 2021 gut 1000 starken Prototypen mit Hybridantrieb erzeugten auf der langen Hunaudières-Geraden einen aerodynamischen Abtrieb von bis zu drei Tonnen – also genug, um die mindestens 1030 Kilogramm schweren Fahrzeuge kopfüber unter der Decke fahren zu lassen. Bevor die Hypercar-Klasse im Jahr 2021 gestartet wurde, rüstete Goodyear einen Großteil der LMP2 genannten Prototypen-Klasse mit Rennreifen aus.

Materialschlacht mit 8000 Reifen

Auch wenn sich die Langstreckenrennen der Nachhaltigkeit verschrieben haben – die 24- Stunden-Rennen bleiben regelrechte Materialschlachten. Beim Rennen an der Sarthe schaffen Reifenhersteller wie Michelin oder Goodyear bis zu 8000 Reifen an die Strecke. Bei den Franzosen montierten bis zu 50 Reifenmechaniker gleichzeitig auf den Montagebänken in einem gigantischen Zelt die Pneus für die Teams, denn auch in den beiden mitfahrenden GT-Klassen werden extrem lange Strecken zurückgelegt und entsprechend viele Reifen verschlissen.

In der aktuellen Hypercar-Klasse gibt es – analog zur Formel 1 – drei unterschiedliche Slick-Reifen der Zoll-Dimension 29/71-18 auf der Vorderachse und 34/71-18 auf der Hinterachse. Während die softe Mischung bei leicht feuchter Piste und niedrigen Temperaturen hauptsächlich nachts und in den frühen Morgenstunden zum Einsatz kommt, sind die mittelharten Medium-Pneus praktisch für alle anderen Bedingungen im Einsatz. Die harten Slicks kommen nur zum Einsatz, wenn die Sonne richtig auf den Asphalt brennt, da dann die Medium-Varianten zu schnell verschleißen. Hinzu kommen noch Regenreifen – die einzigen Reifen mit Profil und einem entsprechend weichen Compound. Ohne die Regenreifen verfügt ein Team pro Fahrzeug über 22 Reifensätze für das gesamte Rennwochenende.

In der GT-Klasse (LM GTE AM) ist das Reifenportfolio ähnlich gestaffelt, verfügt aber bei den Rennreifen mit den Drying Wet und Full Wet, die je nach Nässe/Wasserhöhe auf die Strecke kommen, über eine Variante mehr als die Hypercars. Die GT-Teams haben pro Fahrzeug insgesamt 96 Slicks in der Dimension 30/68-18 vorne und 31/71-18 hinten für das Rennwochenende zur Verfügung.

Nachhaltigkeit im Rennsport

Mit dem neuen Hypercar-Reglement ist seit 2021 der Aufwand für die Reifenentwicklung drastisch reduziert. Das liegt zum einen daran, dass die Hersteller nun die "Eier legende Wollmilchsau" entwickeln müssen. Sprich: Es müssen einheitliche Reifen für alle Hypercars – mit all ihren unterschiedlichen Designs, Fahrwerks-Geometrien, Antriebsarten usw. – entwickelt werden. Ein Einheitsreifen für extrem hochgezüchtete Boliden.

Bis 2021 war der Entwicklungsaufwand wesentlich höher, wenngleich die Herausforderung eine andere war. In der LMP1-Klasse gab es für jeden Fahrzeughersteller seitens des Reifenpartners Michelin eigene Entwicklungsteams. Als Bindeglied zwischen Reifenentwicklung und Fahrzeugentwicklung arbeitete ein fester Reifeningenieur. Dieser musste einerseits ausreichend Infos über das Fahrzeug seines Teams mit der Entwicklung teilen, aber gleichzeitig die Geheimnisse von Audi, Porsche, Toyota und Co. wahren. Ein ziemlicher Balanceakt. In dieser Ära wurden die Reifen ab dem ersten Test permanent weiterentwickelt – und ganz speziell auf Motorenkonzept, Fahrzeugdesign und Antriebsart angepasst. Damit sich keines der Teams während der WEC-Saison benachteiligt fühlen konnte, gab es in bestimmten Zeitabständen sogenannte Joint-Tests. Hierbei durften die LMP1-Teams die Reifen der Wettbewerbsteams auf ihren Fahrzeugen ausprobieren, um sicherzugehen, dass nicht ein Team besser supportet wird als das andere.

Neue Herausforderungen

Die absolute Leistung muss auch im Motorsport den Zeichen der Zeit weichen. Die neue Herausforderung heißt, schon bei der Entwicklung so wenig Material wie möglich einzusetzen. Etwa über modernste Simulationstools. Laut Michelin entstanden die Reifen für die Hypercar-Klasse zu 100 Prozent am Rechner. Ein weiterer Step in Richtung Nachhaltigkeit ist, die Entwicklung nachhaltiger Technologien über den gesamten Lebenszyklus des Reifens zu beschleunigen, ohne dabei die Sicherheit, Leistung und Langlebigkeit zu beeinträchtigen. Die Franzosen arbeiten unter Hochdruck daran, Reifen zukünftig zu 100 Prozent aus Recyclingmaterial und nachhaltigen Materialien zu produzieren. Aktuell liegt der Anteil nachhaltiger Materialien in den Rennreifen des Green GT H24 bei 63 Prozent, bei den Michelin-Reifen für den Porsche Cayman GT4 e-Performance machen sie 53 Prozent aus. Die neuen Reifen für die FIM MotoE-Weltmeisterschaft 2023 enthalten sogar bis zu 52 Prozent nachhaltige Materialien.

Auf ganze 100 Prozent zu kommen, wird indes ein weiter Weg sein, sicherlich aber ein erstrebenswertes Ziel: Denn 75 Prozent der Umweltauswirkungen eines Rennreifens hängen mit den Materialien zusammen, aus denen er besteht. Die Nutzungsphase – so die Experten – macht im Rennsport gerade mal 15 Prozent des gesamten ökologischen Fußabdrucks aus.

Kostentreiber im Motorsport

Ob Milliardengeschäft Formel 1 oder Amateurmotorsport mit Motorrad oder Rennfahrzeug: Die Reifen sind ein gewaltiger Kostentreiber. Auch Rennfahrerlegende Michael Schumacher musste in den Anfängen seiner Karriere im Kartsport fehlendes Budget durch überragendes Talent wettmachen. Selbst der Mann, der später in der Formel 1 alles dominierte, soll sich als junger Kartsportler manchmal gebrauchte Reifen vom Schrottplatz geholt haben.

Während Michelin bei einer Formel-1- Saison vor etwa zwölf Jahren die Zahl von mindestens 100 Millionen Euro in die Runde geworfen hat, weiß jeder Hobbymotorsportler, wie schnell man sich finanziell übernehmen kann, wenn man die Reifenkontingente nicht großzügig kalkuliert. Wer auch in einem einfachen seriennahen Fahrzeug bei den 24 Stunden vom Nürburgring über die Nordschleife preschen möchte, investiert selbst in den niedrigen Klassen gut 30 000 Euro in das schwarze Gold – die Topteams in ihren AMG GT und Audi R8 liegen schnell beim Doppelten.

Reifendruck als Erfolgsfaktor

Neben der Reifenbeschaffung und -finanzierung ist der richtige Reifendruck im Motorsport von immenser Bedeutung. Denn die Auflagefläche des Reifens verändert sich signifikant mit erhöhtem oder zu niedrigem Druck. Ist der Druck zu hoch, verkleinert sich die Auflagefläche und der Grip schwindet. Ist der Druck zu niedrig, erhöht sich der Rollwiderstand und der Reifen kann schnell überhitzen oder aufgrund der höheren Radlast einen Schaden an der Karkasse bekommen. Hinzu kommt, dass der Antrieb des Fahrzeugs, vereinfacht gesagt, mehr leisten muss, um den Renner zu beschleunigen.

Das haargenaue Einstellen des Reifendrucks erfordert viel Know-how, denn selbst ein durch Heizdecken angewärmter Rennreifen entwickelt auf drei bis vier Runden auf einer üblichen etwa 4,5 Kilometer langen Grand-Prix-Strecke im Rennbetrieb schnell einen so großen Überdruck, dass das Gripniveau rapide fällt. Hier hilft nur, den Reifendruck zu reduzieren, um wieder die volle Auflagefläche auf den Asphalt zu kriegen. Zwar vermindert hoher Reifendruck die Walkarbeit im Reifen und reduziert so den Rollwiderstand – aber: Damit kühlt der Reifen ab und verliert dadurch Grip. Auch das ist nicht gewollt. Wenn man einen Rennreifen in kaltem Zustand anfasst, fühlt er sich etwa so glatt und rutschig an wie ein Bauhelm aus Hartkunststoff. Im Rennbetrieb werden die Reifen je nach Klasse bis zu 80 oder 90 Grad Celsius warm. Dann wird der Rennpneu so klebrig, dass sogar kleine dagegengeschnippte Steinchen einfach daran haften bleiben.

Die Kunst des Balancierens zwischen Temperatur und Reifendruck zieht sich durch nahezu alle Klassen und Arten des Motorsports.

Bei Langstreckenrennen, wie etwa den 24 Stunden von Le Mans, kommt es besonders auf die Haltbarkeit der Reifen an

Für Amateur- und Hobby-Rennfahrer hat der Reifenhersteller Michelin etwa einen Reifen entwickelt, bei dem ein Sensor an der Innenseite der Lauffläche permanent die Temperatur misst und an eine Smartphone-App sendet.

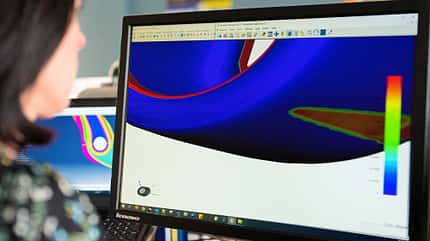

Eine Rennreifenentwicklerin bei der Simulation des Temperaturverlaufs im Reifen

Sie errechnet aus dem eingegebenen Streckenprofil und den Fahrzeugdaten in Kombination mit der Laufflächentemperatur den optimalen Reifendruck – dem Fahrer im Cockpit simpel mit Rot oder Grün angezeigt.