BMW i2 und Mercedes EQA auf einer Plattform

BMW und Daimler haben eine Partnerschaft beim autonomen Fahren vereinbart. Aber auch gemeinsame Plattformen für Elektroautos sind im Gespräch. Als erstes soll ein Kompaktwagen beider Marken mit gleicher Technik kommen.

Die Herausforderungen der neuen Mobilität treiben die einstigen Premium-Rivalen BMW und Daimler immer enger zusammen. Eine strategische und langfristig angelegte Partnerschaft beim autonomen Fahren ist vereinbart. Dabei geht es um die Entwicklung einer skalierbaren Plattform für die nächste Generation von Fahrzeugen, die auf Level 3 bis 4 autonom fahren können. Es finden bereits Gespräche statt, die Kooperation auf höhere Level des autonomen Fahrens auszudehnen. Diese Allianz steht anderen Technologie-Firmen und Autoherstellern offen. Gerüchten zufolge ist neben den Zulieferern Bosch und Continental auch der VW-Konzern ein heißer Kandidat dafür.

Eine Kooperation bei Plattformen für Elektroautos mit VW kommt für die süddeutschen Premiummarken aber offenbar noch nicht in Frage, obwohl die Wolfsburger ihren Modularen Elektrobaukasten (MEB) ausdrücklich für andere Autobauer zur Verfügung stellen – um ihn als Standard für E-Autos zu etablieren. Aber Volkswagen hat die Konkurrenz mit Vorschlägen zur Förderung der Elektromobilität an die Politik gegen sich aufgebracht. VW setzt bei der CO2-Reduzierung voll auf das Elektroauto, die Konkurrenz will Technologieoffenheit und vor allem auch Plug-in-Hybride gefördert sehen.

E-Auto-Investitionen zu groß für Premium-Absatz

Gerade mit ihren gegenüber dem VW-Konzern um den Faktor 5 geringeren Stückzahl sind BMW und Mercedes aber auf Kooperationen angewiesen, damit sich die beim Absatz zunächst langsam steigernden Elektroautos rechnen. Eine Plattform mit möglichst großen Stückzahlen wie VWs MEB (VW plant bis 2030 mit 22 Millionen MEB-Autos) wäre da die Premiumlösung. Aber offenbar glauben die Premiumautobauer nicht, dass diese für sie von VW kommen kann.

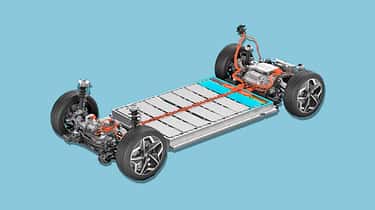

Internationalen Medienberichten zufolge wollen BMW und Daimler zunächst schon bald in mehreren technischen Bereichen kooperieren. Denkbar sei eine Zusammenarbeit bei Komponenten wie Getrieben und Batterien für Elektroautos. Hier könnten sich gegenseitig Patente offengelegt und komplette Produkte miteinander entwickelt werden. Auch gemeinsame Plattformen seien möglich. Grundsatz: Gemeinsam entwickelte Komponenten sollen nicht charakterbildend für die Marken seien.

Eine Plattform für E-Auto von BMW und Mercedes

Bei gemeinsamen Plattformen sind die Pläne offenbar schon sehr konkret, wie das Managermagazin berichtet. Demzufolge möchte BMW zunächst aber nur ein Modell gemeinsam bauen. „Das soll Entwicklungschef Klaus Fröhlich dem künftigen Daimler-CEO Ola Källenius sehr deutlich mitgeteilt haben“, so das Wirtschaftsblatt. Das Modell wird im Segment mit dem größten Kostendruck angesiedelt sein, sprich im kleinsten, das die Marken bedienen: in der Kompaktklasse. Ein kleines Elektroauto hat BMW immerhin schon seit 2013 im Programm und konnte damit viel Erfahrungen sammeln – allerdings auch damit, wie wenig lukrativ eine teure, eigene Karbonplattform kommt, wenn sie noch dazu nur für marginale Stückzahlen steht. Darum basieren alle künftigen E-Autos von BMW (Mini E, BMW iX3, i4 und iNext) auf konventionellen Baureihen. Eine reine E-Auto-Plattform rechnet sich nur, wenn ein Partner mitinvestiert – und -verkauft.

Unter 30.000 Euro, unter 300 Kilometer Reichweite

Laut Managermagazin plant BMW-Entwicklungschef Fröhlich einen i2. Der kompakte Elektro-BMW wäre wohl eher ein wenig größer als der i3, hätte aber eben nicht dessen Karbonkarosserie, die das i3-Gewicht zwar unter 1.300 Kilogramm gedrückt hat, aber viel zu teuer war. Außerdem war sie unflexibel: Der für die Batterie eingeplante Bauraum unter der Rückbank wäre nur mit immensem Aufwand zu vergrößern gewesen. Darum wuchs die Reichweite des i3 nur moderat mit den Fortschritten in der Zelltechnologie, liegt selbst jetzt noch unter der billigerer Konkurrenten wie etwa dem Renault Zoe. Die ursprüngliche Idee des Megacity-Vehicles mit überschaubarer Reichweite für den urbanen Raum hat den i3 hier der Möglichkeit beraubt, sich zum elektrischen Erstauto weiterzuentwickeln.

Insofern ist es nur logisch, die neue Architektur ohne Karbon zu planen – und die soll dann mit Mercedes geteilt werden. Laut Managermagazin waren die Daimler-Kollegen erstaunt, wie radikal BMW darüber hinaus sparen will. Die elektrische Reichweite des Basismodells soll bei rund 300 Kilometer liegen, das Auto soll damit weniger als 30.000 Euro kosten (i3-Einstiegspreis: 38.000 Euro). Damit läge der Kompakt-BMcedes auf dem Niveau des VW ID. Neo. Allerdings will VW von dem schon 2020 mindestens 100.000 Stück verkaufen. Von BMW hört man, dass das kompakte E-Auto erst 2024 auf den Markt kommen würde – klar, eine gemeinsame Entwicklung geht sicher nicht schneller. Bei Mercedes würde das Modell dann vermutlich als Elektrovariante der A-Klasse, also als Mercedes EQA auf den Markt kommen. Als gemeinsames Verkaufsziel beider Marken schweben zumindest Daimler 500.000 Autos pro Jahr vor.

Fazit

Klar: BMW und Mercedes brauchen kompakte E-Autos und gemeinsam sind die Investitionen in die Entwicklung besser zu tragen sowie auf größere Stückzahlen übertragbar. Aber gerade die wirken in Relation zu dem von VW angestrebten Millionenabsatz der zahlreichen MEB-Derivate bescheiden. Hinzu kommt: Die Entwicklung hat offenbar noch gar nicht begonnen. BMW hat nach dem großen aber teuren Wurf i3 offenbar die Lust am E-Auto verloren. So gesehen stellt sich die Frage: Kommen Mercedes und BMW überhaupt noch an einer Nutzung des MEB vorbei? Der ist schon fertig entwickelt und hätte wie der i3 den für BMW typischen Heckantrieb.

Dieser Artikel kann Links zu Anbietern enthalten, von denen auto motor und sport eine Provision erhalten kann (sog. „Affiliate-Links“). Weiterführende Informationen hier.