Mazda wäre nicht Mazda, wenn sie nicht auch für ihren Hybrid-Antrieb einen ganz anderen Ansatz gefunden hätten. Logisch also, dass im MX-30 ein kleiner Kreiskolbenmotor für die Ladung der Batterie zuständig ist. Bei dem seriellen Hybrid-SUV der Kompaktklasse erfolgt der Antrieb immer über den 125 kW starken Elektromotor auf die Vorderräder. Der kleine Einscheiben-Wankel ist nicht mit den Antriebsrädern verbunden, er dient ausschließlich als vibrationsfreies Kraftwerk, damit eine praxistaugliche Reichweite erzielt wird. Er lädt via Generator die 188 kg schwere Traktionsbatterie, die eine Kapazität von 17,8 kWh aufweist. Der Energiebedarf liegt nach WLTP bei 17,5 kWh/100 km plus 1,0 Liter Benzin. Das zumindest ist die Theorie.

Der Mazda-Wankelmotor

Der neu entwickelte Einscheiben-Kreiskolbenmotor hat ein Kammervolumen von 830 cm³. Der Benzin-DI leistet maximal 55 kW/75 PS sowie 117 Nm, ist mit 11,9 : 1 recht hoch verdichtet, was den Wirkungsgrad des Motors steigert. Bei der Entwicklung legten die Mazda-Ingenieure den Fokus auf diverse Maßnahmen, um die Reibungsverluste zu reduzieren und die Effizienz zu erhöhen. Dazu zählen auch die Strömungsführung der Ansaugluft, die über zwei seitliche Kanäle in den Motor strömt, und die feine Zerstäubung des Benzins dank Hochdruck-Einspritzung. Trotzdem erreicht der Motor nicht die Effizienz eines herkömmlichen Otto-DI-Motors, was sich im Benzinverbrauch bemerkbar macht. Doch dazu später mehr.

Zusätzlich wurden weitere Maßnahmen umgesetzt, um die innere Reibung des Kreiskolbenmotors zu reduzieren. Dazu zählen ein verringerter Durchmesser der Exzenterwelle und neu entwickelte Dichtleisten an den drei Ecken des Rotors. Diese sind nun 2,5 mm breit, was die Reibung reduzieren und die Lebensdauer verbessern soll. Zudem wurden die Oberflächen der seitlichen Motorgehäuse mit einer speziellen Keramik-Beschichtung versehen, was ebenfalls zur Reibungsverringerung und zu einer verbesserten Dauerhaltbarkeit führt.

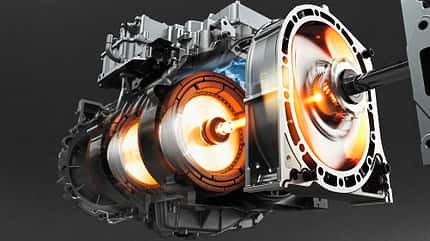

Die größten Vorteile des kleinen Wankelmotors sind sein nahezu vibrationsfreier Lauf und der geringe Platzbedarf. Mit einem Rotorradius von 120 mm und einer Rotorbreite von 76 mm sorgt die kompakte Bauform dafür, dass der Motor zusammen mit einem schmalen, leistungsstarken Generator und dem 125 kW/170 PS sowie 260 Nm starken AC-Synchron-Elektro-Antriebsmotor nebeneinander im Motorraum zwischen den Längsträgern angeordnet werden kann.

In-Line-Konfiguration des Kreiskolbenmotors mit Generator und Elektromotor

Die Gesamtbreite des Wankelmotors liegt bei etwa 840 mm. Mit diesem Antrieb schafft der Mazda den Sprint von 0 auf 100 km/h in 9,1 Sekunden. Die abgeregelte Höchstgeschwindigkeit liegt bei 140 km/h, ausreichend für fast alle Länder dieser Welt.

Der kompakte Motor läuft mit einem effizienten Abgasrückführungs-System (AGR). Es arbeitet hauptsächlich bei niedrigen Drehzahlen und geringer Last, verringert neben den Pump- auch Wärmeverluste, die durch die im Vergleich zu Hubkolbenmotoren größeren Oberflächen der Brennräume verursacht werden. Zur Standardausstattung zählt die Abgasreinigung mit Dreiwege-Kat und OPF. Damit erfüllt der MX-30 e-Skyactiv R-EV die Abgasnorm Euro 6d-ISC-FCM mit Realemissionstest (RDE) auf der Straße. Dieser MX-30 nutzt übrigens – bis auf Wankelmotor und Generator – den gleichen Antriebsstrang wie der vollelektrische MX-30.

Warum aber wählt Mazda für die Konfiguration einen seriellen Hybrid? Beim parallelen Plug-in-Hybrid springt der Verbrenner jedes Mal an und verbraucht Kraftstoff, wenn die Leistung des Elektromotors für den aktuellen Lastbedarf nicht ausreicht – auch wenn der Ladestand der Batterie noch hoch ist. Aber – und das ist für den Gesamtwirkungsgrad nicht unerheblich – der Verbrenner kann auch direkt die Räder antreiben. Beim Mazda-Hybrid ist das anders geregelt. Für den Vortrieb sorgt allein der Elektromotor. Der Verbrenner greift ihm nicht unter die Arme, selbst wenn noch mehr Leistung abgefordert wird, er springt im Normal-Modus nur dann an, wenn der Batterie-Ladezustand unter 40 Prozent fällt, um via Generator den 17,8-kWh-Akku mit bis zu 45 kWh zu laden. Mehr nicht.

Dementsprechend fährt sich der Mazda-Hybrid wie ein reines Elektroauto. Im Elektro-Modus zieht der E-Motor so lange Strom aus der Batterie, bis deren Ladeniveau fast aufgebraucht ist, erst dann greift der Wankel ins Geschehen ein. Zusätzlich gibt es einen "Charge-Mode", der manuell gewählt werden kann und so die Batterie lädt, auch wenn deren SOC noch über 40 Prozent liegt.

Die 355-Volt-Traktionsbatterie wird schwerpunktgünstig im Unterboden eingebaut. Der ungewöhnlich große 50-Liter-Kraftstofftank befindet sich vor der Hinterachse. Damit verfügt der MX-30 über eine Reichweite nach WLTP von 680 km, elektrisch kommt der SUV nach WLTP etwa 85 km weit. Mit diesen Werten lässt sich schnell ausrechnen, dass der Benzinverbrauch nach WLTP bei etwa 8,3 Litern/100km liegt. Sicherlich würde der Verbrauch mit einem herkömmlichen kleinen Verbrenner niedriger liegen, mit einem vergleichbaren Diesel deutlich niedriger, allerdings mit einem größeren Platzbedarf für den gesamten Antrieb und einem noch höheren Gewicht. Selbst mit dem recht leichten Wankelmotor ist der MX-30 schon 1853 kg schwer, für einen knapp 4,40 Meter kurzen SUV ist das nicht rekordverdächtig wenig.

Die Batterie kann auch extern über den serienmäßigen dreiphasigen AC-Lader an einer 11-kW-Wallbox in etwa 1,5 Stunden von 0 bis 100 Prozent geladen werden. An einer DC-Schnellladestation mit mindestens 36 kW Ladeleistung wird der Akku in etwa 25 Minuten von 20 bis 80 Prozent geladen. Standard ist auch die Möglichkeit der Rekuperation, die sich in fünf Stufen via Lenkradwippen einstellen lässt.

Der Fahrbericht

Der MX-30 kann in drei Modi gefahren werden: rein elektrisch ("EV"), normal und in "Charge". Bei "EV" gibt es keine Überraschungen, der E-Motor leistet 125 kW und 260 Nm, damit schiebt er durchaus kräftig an, benötigt 11,5 Sekunden von 0 bis 100 km/h. Im Test schaffte der Mazda eine elektrische Reichweite von 83 km. Im Normalmodus entscheiden Steuergeräte, ob elektrisch oder mit Verbrenner gefahren wird. Das ist vom Ladezustand des Akkus und der Lastanforderung abhängig. Greift der Wankel ins Geschehen ein, ist das nicht zu überhören. Ein tieffrequentes Brummen in unterschiedlichen Tonlagen dringt aus dem Maschinenraum. Die ruckelfreien Umschaltvorgänge sind zu hören, sie stören aber nicht. Im Charge-Modus wird der Wankel gefordert, seine Lebensäußerungen werden lastabhängig deutlicher. Vor allem auf der Autobahn bei Geschwindigkeiten jenseits von 100 km/h und stärkerer Last ist der Motor nicht nur zu hören, sondern sogar zu fühlen: Feine Vibrationen prickeln die Hände am Lenkrad. Das stört zwar nicht, aber es fühlt sich doch ungewohnt an.

Bleibt die wichtige Frage nach der Effizienz. Im betont ökonomisch gefahrenen reinen Verbrenner-Zyklus schluckte der MX 9,6 Liter/100 km, zügig auf der Autobahn bewegt waren es über 13 Liter. Rein elektrisch waren für 100 km etwa 20 kWh nötig. Bei einer 230-km-Testrunde über schwäbische Landstraßen im ruhigen Fahrstil rechneten wir einen 100-km-Verbrauch von 6,6 Litern Benzin und 17,8 kWh Strom aus. Selbst angesichts des hohen Fahrzeuggewichts lässt dieser Verbrauch an der Effizienz des Antriebs zweifeln. Und provoziert die Frage nach dem Sinn dieses mutigen, aufwendigen und einzigartigen Konzepts.