Ein wohlklingendes Abgasgeräusch und bestmögliche Abgasreinigung stehen nun an erster Stelle

In der Vergangenheit bestand die Abgasanlage eines Fahrzeugs aus dem Abgaskrümmer mit angeflanschtem Abgasrohr für den Vor-, Mittel- und Endschalldämpfer. Der Vorschalldämpfer, meist als Reflexionsdämpfer konzipiert, absorbiert die hochfrequenten Schallwellen durch Auslöschung, während der mit Dämmmaterial versehene Mittelschalldämpfer als Absorptionsdämpfer die niederfrequenten Wellen dämpft. Vor allem sportliche Fahrzeuge verzichteten auf Vor- und Mittelschalldämpfer und verwendeten nur einen Endschalldämpfer, der beide Systeme vereinen sollte. Das Ergebnis ist bekannt: sportlicher Sound bei geringerem Staudruck und günstigen Strömungseigenschaften.

Kleine Verbrennungslehre

Doch neben der Aufgabe, das Abgasgeräusch weitgehend unhörbar zu machen, ohne dabei die Motorleistung negativ zu beeinflussen, dienen Abgasanlagen heute mehr dazu, Schadstoffe aus dem Abgas zu entfernen. Woher die Schadstoffe im Abgas kommen, soll hier erklärt werden:

Bei einer vollständigen Verbrennung von Kraftstoff und Sauerstoff würden im Grunde nur Wasser und Kohlendioxid entstehen. Allerdings ist die ideale Verbrennung nur theoretisch möglich. Die realen Prozesse im Motor nähern sich diesem Ideal in der Praxis lediglich an. Folglich entstehen bei der Verbrennung in geringem Maß gasförmige Giftstoffe, die in der Abgasanlage weitgehend neutralisiert werden müssen.

Beim Benzinmotor setzt sich das Abgas zusammen aus etwa 71 % Stickstoff (N2), 14 % Kohlendioxid (CO2) und 13 % Wasser (H2O). Der Rest ist ein Gemisch aus unverbrannten Kohlenwasserstoffen (HC), Stickoxiden (NOX) und Kohlenmonoxid (CO).

Dieselmotoren hingegen emittieren bei mittlerer Last und Drehzahl mit ungefähr 67 % etwas weniger Stickstoff (N2), 12 % Kohlendioxid (CO2), 10 % Wasser und aufgrund des Luftüberschusses bei der Verbrennung rund 10 % Sauerstoff (O2). Der verbleibende kleine Rest besteht aus CO, Schwefeldioxid (SO2), HC, NOX und Rußpartikeln (PM). Nicht umsonst sind die Schalldämpf- und Abgasreinigungsanlagen von Dieseln und Benzinern verschieden aufgebaut.

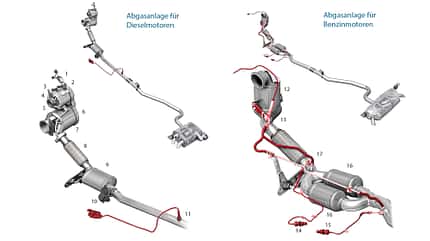

Abgasanlagen im Vergleich Dieselmotor (links):1 Einspritzventil für AdBlue,2 Abgas-Temperaturgeber vor Kat, 3 Lambdasonde,4 NOX-Sensor,5 Abgas-Temperaturgeber nach Kat,6 Diesel-Partikelfilter,7 Druckdifferenzleitung,8 Flexrohr,9 Sperrkatalysator,10 Abgasklappensteuereinheit,11 NOX-SensorOttomotor (rechts):12 Katalysator,13 Lambdasonde,14 Temperaturgeber vor OPF,15 Temperaturgeber nach OPF,16 Otto-Partikelfilter,17 Abgas-Drucksensor

Stickstoff ist grundsätzlicher Bestandteil der Umgebungs- und Ansaugluft. Er kann unter bestimmten Voraussetzungen und zu einem geringen Teil eine Verbindung mit dem Sauerstoff eingehen. Das Ergebnis sind Stickoxide (NOX). Im Motor entstehen sie bei hoher Verdichtung, hohen Temperaturen und Sauerstoffüberschuss. Einige Stickoxide sind für Menschen gefährlich, ihre Entstehung muss daher verhindert oder sie müssen umgewandelt werden.

Wasser (H2O) wird mit der feuchten Luft angesaugt und schlägt sich bei der Verbrennung insbesondere während der Warm- laufphase des Motors in der Abgasanlage nieder. Das klimarelevante Gas Kohlendioxid (CO2) ist farblos, nicht brennbar und entsteht grundsätzlich bei Verbrennung von kohlenwasserstoffhaltigen Brennstoffen. Es kann nur durch Verbrauchssenkung oder das Verwenden alternativer Kraftstoffe wirksam verringert werden. CO2 ist im eigentlichen Sinne nicht giftig, aber es trägt als anerkanntes Klimagas maßgeblich zum Treibhauseffekt und zur globalen Klimaerwärmung bei. Es ist in diesem Sinne also auch ein kritisches Gas, das prinzipiell zu reduzieren ist. Kohlenmonoxid (CO) ist das Produkt einer unvollständigen Verbrennung. Es ist ein geruchloses, extrem toxisches (sehr giftiges) Atemgift. In Verbindung mit dem Sauerstoff der Luft oxidiert Kohlenmonoxid zu Kohlendioxid (CO2). Der Drei-Wege-Kat eliminiert CO weitgehend.

Schwefeldioxid (SO2), ein an sich nicht brennbares Gas, riecht stechend und führt zu Erkrankungen der Atemwege. Durch das starke Absenken des Schwefelgehalts vor allem im Dieselkraftstoff ist Schwefeldioxid nur noch in sehr geringen Mengen im Abgas enthalten und stammt hauptsächlich aus dem Motoröl.

Kohlenwasserstoffe (HC) gelangen als unverbrannte Anteile des Kraftstoffs ins Abgas und wirken teilweise krebserregend. Auch sie entstehen vorwiegend bei kaltem, in der Warmlaufphase befindlichem Motor (hier kann der Katalysator mangels Temperatur noch nicht wirken) und sind in engen Grenzen noch unvermeidbar.

Rußpartikel (PM = particulate matter) entstehen hauptsächlich, und an dieser Stelle nur der Vollständigkeit halber, vornehmlich während der Verbrennung in modernen Dieselmotoren. Auch in Ottomotoren mit Direkteinspritzung können die ultrafeinen Partikel entstehen. Diese Partikel aus Benzin- und Dieselmotoren sind lungengängig, schädigen also das Lungengewebe und die Bronchien. Es wird davon ausgegangen, dass besonders moderne, hochdruckeinspritzende Dieselmotoren und auch Benziner diese feinsten Partikel emittieren.

Abgasemission und Plakettenverordnung

Autos, Busse und Lkw werden nach ihrem Schadstoffausstoß gemäß der sogenannten Plakettenverordnung in vier Schadstoffklassen eingeteilt: Auf den runden, farbigen Plaketten sind jeweils die Nummern der Schadstoffgruppen 2 (rot), 3 (gelb) und 4 (grün) angegeben. Grundsätzlich haben zwar alle Autos mit Plaketten außerorts freie Fahrt, allerdings haben inzwischen viele Städte und Landkreise Fahrverbote für Pkw mit roten und sogar gelben Plaketten ausgesprochen. Diesel, die höchstens die Euro-Norm 1 erreichen, und Benziner ohne (geregelten) Katalysator fallen in die Schadstoffklasse 1 und bekommen keine Plakette. In Umweltzonen gilt für sie ein absolutes Fahrverbot, lokal auch für Diesel bis Schadstoffklasse Euro 5.

An dieser Stelle aufgepasst: Die Nummer auf der Plakette stellt lediglich die Schadstoffgruppe, nicht aber die als Einfahrtsbedingung in urbane Bereiche oder zur steuerlichen Klassifizierung relevante Klasse (Euro 1–6) dar.

Stand der Technik

Ottomotoren, deren Gemisch homogen verbrennt, haben nach der Einführung des Drei-Wege-Katalysators naturgemäß nur geringe Probleme mit den Abgasnormen. Der Kat wandelt bei idealem Gemisch Lambda 1 effektiv und hochwirksam um. Allerdings benötigen Direkteinspritzer mit besonders magerer Verbrennung seit Einführung des WLTP-Testzyklus aufgrund des hohen NOX-Anteils in den Rohemissionen zusätzlich zum Speicher- oder DeNOX-Kat einen Partikelfilter.

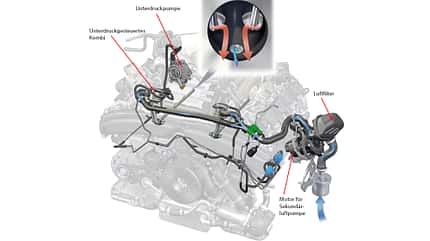

Neben einer internen Abgasrückführung arbeiten ältere Benzinmotoren während der Warmlaufphase mit einem Sekundärluftsystem. Während des Kaltstarts und der anschließenden Warmlaufphase läuft der Ottomotor mit fettem Gemisch. Durch Einblasen von Luft hinter die Auslassventile werden die Abgase mit Sauerstoff angereichert. So können die verbleibenden Kohlenwasserstoffe nachverbrannt werden. Diese Nachoxidation erzeugt Wärme, die den Katalysator schneller auf Betriebstemperatur bringt, wodurch seine Reinigungswirkung früher einsetzt.

Sekundärluftsystem des Audi 4,0l-V8-TFSI

Das Sekundärluftsystem besteht aus der von einem Elektromotor angetriebenen Pumpe sowie Magnet- und Kombiventilen. Die Magnetventile wer-den vom Motorsteuergerät angetaktet. Dadurch gelangt Unterdruck auf ein Kombiventil, über das Sekundärluft zum Einblaskanal gelangen kann. Durch die effiziente Weiterentwicklung des Benzinmotors mit verbessertem Brennverfahren kann inzwischen auf eine Sekundärluft-Einblasung verzichtet werden.

Bei der internen Abgasrückführung werden Teile des Abgases direkt nach der Verbrennung dem Brennraum wieder zugeführt, indem man das Auslassventil über das Verstellen der Nockenwelle einen längeren Zeitraum geöffnet lässt. Die im Abgaskrümmer befindlichen Gase werden während der Abwärtsbewegung des Kolbens wieder angesaugt und vermischen sich so mit den angesaugten Frischgasen und dem eingespritzten Kraftstoff.

Komponenten der Abgasanlagen von Ottomotoren

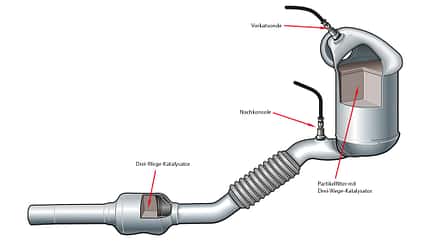

Die Abgasanlage, hier in unserem Beispiel die eines VW Tiguan mit TSI-Motor, besteht aus einem motornahen Otto-Partikelfilter mit integriertem Drei-Wege-Katalysator und einem zusätzlichen, motorfernen Drei-Wege-Katalysator nach dem Entkopplungselement. Vor und nach dem Partikelfilter ist jeweils eine Lambdasonde eingebaut.

Motornaher Otto-Partikelfilter mit Drei-Wege-Katalysator

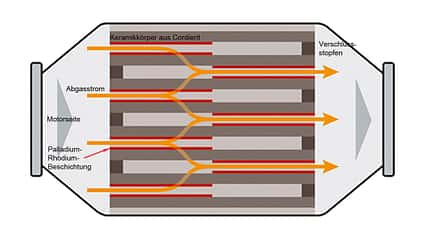

Das Trägermaterial des Partikelfilters besteht aus Cordierit, chemisch ein Magnesium-Aluminium-Silikat, in der Härte vergleichbar mit Quarz. Die Kanalenden des Filters sind wechselseitig verschlossen, um die Abgase durch die porösen Wandungen des Cordierits zu leiten.

Obwohl die im Abgas befindlichen Rußpartikel kleiner sind als die Öffnungen in den Kanalwänden, lagern sie sich im Keramikmodul an. Die physikalische Begründung liefert die Brown’sche Molekularbewegung, nach der sich Partikel in einer Strömung in Abhängigkeit von der Temperatur ungeordnet ruckartig bewegen, dabei gegen die Kanalwände schleudern und dort hängen bleiben. Zur Umwandlung der Abgas- Schadstoffe bei hohen Temperaturen zu ungiftigen Verbindungen sind die Kanäle mit Palladium und Rhodium beschichtet.

Otto-Partikelfilter aus Cordierit und Palladium-Rhodium-Beschichtung

Im Gegensatz zum motornahen Kat sind die Kanäle des motorfernen Katalysators nicht verschlossen, da ein Filtern und das damit verbundene Durchströmen der Kanalwände nicht erforderlich ist. Das Trägermaterial für Palladium und Rhodium besteht entweder aus Keramik oder aus Metall. Die Beschichtung sorgt dafür, dass die Schadstoffe im Abgas ab einer bestimmten Mindesttemperatur permanent zu ungiftigen Verbindungen wie Kohlendioxid (CO2), Stickstoff (N2) und Wasser (H2O) oxidieren oder reduziert werden.

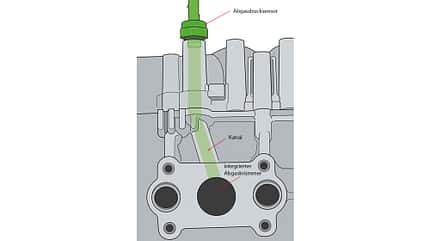

Ein Drucksensor, eingebaut vor dem Turbolader und damit auch vor dem Partikelfilter, misst den Abgas-Gegendruck und bestimmt dadurch die Beladung des OPF. Da der Abgaskrümmer bei modernen Motoren im Zylinderkopf integriert ist, befindet sich im Nockenwellengehäuse ein Kanal zum Abgaskrümmer. In die Öffnung des Kanals wird der Drucksensor eingeschraubt.

Im Zylinderkopf eingebauter Abgas-Drucksensor

Der Drucksensor

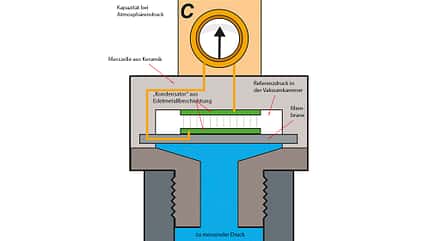

Aufbau des Abgas-Drucksensors

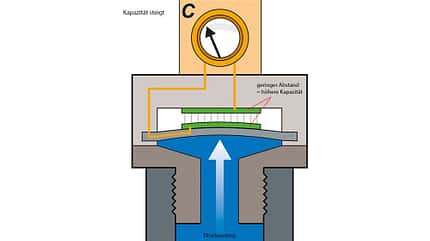

Die aus Keramik bestehende Messzelle des Drucksensors ist durch eine Membrane in zwei Kammern geteilt. Eine Membranseite und die gegenüberliegende Seite der Keramik sind edelmetallbeschichtet. Der Zwischenraum ist evakuiert und fungiert somit als Vakuumkammer. Die Unterseite der Membrane ist nicht beschichtet und als "offene Kammer" dem Abgas des Motors ausgesetzt. Die beiden edelmetallbeschichteten Flächen der Vakuumkammer bilden einen Kondensator. Mit steigendem Abgasdruck verformt sich die Membrane und der Abstand zwischen den beiden Flächen wird geringe.

Zustand des Drucksensors bei Druckanstieg im Abgas

Durch die Annäherung erhöht sich die Kapazität des Kondensators, was vom Motorsteuergerät als Spannungssignal erkannt werden kann.

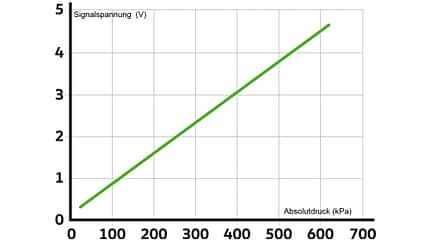

Durch den Einbau einer Vakuumkammer mit konstantem Referenzdruck, statt einer mit unterschiedlichen Atmosphären- drücken beaufschlagten Kammer, ist die Messgenauigkeit höher. Ein Absolutdruck von 100 kPa entspricht einer Spannung von ungefähr 0,8 Volt. 700 kPa entsprechen der Versorgungsspannung von 5 V. Wird ein bestimmter, im Motorsteuergerät abgelegter Schwellwert überschritten, erkennt das System einen verstopften Partikelfilter, Schalldämpfer oder Katalysator.

Verlauf der Spannung in Abhängigkeit vom Abgasdruck, gemessen vom Drucksensor

Die Lambdasonde

Volkswagen baut für die gezeigte Abgasanlage mit OPF zwei Lambdasonden ein: eine Sprung-Lambdasonde vor dem motornahen Otto-Partikelfilter mit integriertem Drei-Wege-Katalysator als Vorkatalysator und eine zweite Sprung-Lambdasonde nach dem Vorkatalysator und vor dem Drei-Wege-Kat. Der Vorkatalysator leistet die Hauptkonvertierungsarbeit und wird daher von den beiden Sonden überwacht. Die Vorkatsonde überwacht die Zusammensetzung des Kraftstoff-Luft-Gemischs, die Nachkatsonde überwacht die Funktion des Vorkatalysators, indirekt auch die Arbeitsweise des Partikelfilters.

Das Trägermaterial des Katalysators ist hitzeempfindlicher als das Material des OPF. Bevor zu hohe Abgastemperaturen den Filter beschädigen, hat die Beschichtung des Vorkatalysators ihre Funktion eingestellt und die Nachkat-Sonde ein entsprechendes Signal ans Motorsteuergerät gemeldet. Zusätzlich blinkt die Abgaswarnleuchte im Display und meldet dem Fahrer das Problem. Es erfolgt ein entsprechender Eintrag im Fehlerspeicher.

Bei einem fetten Gemisch sendet die Zweipunkt-Lambdasonde etwa eine Spannung von 800 mV an das Motorsteuergerät. Ist das Gemisch mager, beträgt die Spannung nur 100 mV. Dementsprechend verringert oder erhöht das Motorsteuergerät die eingespritzte Kraftstoffmenge. Bei der Sprungsonde liegt bei λ = 1 die Spannung bei ungefähr 450 mV. Ist das Gemisch fetter, steigt die Spannung. Bei λ < 1, also einem mageren Gemisch, sinkt der Spannungswert unter 450 mV.

Im Unterschied zur Zwei-Punkt-Sonde meldet die Sprungsonde als stetiger Lambdaregler permanent eine Spannung ans Motorsteuergerät. Der Name entspricht dem Verhalten des Sondensignals, nämlich dem Sprung beim Übergang zwischen einem fetten und einem mageren Gemisch. Durch die stetige Regelung ist auf dem digitalen Speicheroszilloskop ein fast lineares Signal zu sehen.

Partikelfilter-Regeneration

Im Gegensatz zum Dieselmotor muss beim direkt einspritzenden Ottomotor nur selten eine Regeneration des Partikelfilters erfolgen. In Abhängigkeit vom Kaltstart werden passive, aktive und Werkstatt-Regeneration unterschieden. Entscheidungsrelevant für die Filterreinigung ist zusätzlich zum Signal des Drucksensors ein im Motorsteuergerät abgelegtes Rechenmodell. Dieses basiert auf Daten von Ansauglufttemperatur, Kühlmitteltemperatur, Motordrehzahl und Motorlast.

Die passive Regeneration erfolgt bei einer lang anhaltenden Fahrt mit Partikelfilter-Temperaturen von ungefähr 600° C. Der zur Verbrennung der Rußpartikel notwendige Sauerstoff wird dem Abgas in Schubabschaltungs-Phasen zugeführt.

Die aktive Regeneration wird unabhängig vom Beladungszustand des OPF zyklisch nach jeweils einer Fahrstrecke von etwa 2000 Kilometern gestartet. Die Beladung des Filters – gemessen vom Drucksensor – liegt bei mehr als 15 Prozent. Zum aktiven Regenerieren wird die Start-Stopp-Funktion abgeschaltet und die Leerlaufdrehzahl des Motors auf 1000/min angehoben. Ist diese Maßnahme erfolglos und steigt die Beladung des Filters auf mehr als 55 Prozent, fordert die Kontrollleuchte für Partikelfilter im Display den Fahrer auf, zum Frei-brennen des Filters eine längere Strecke mit einer Geschwindigkeit zwischen 50 und 120 km/h zu fahren.

Zusätzlich erhöht das Motorsteuergerät die Leerlaufdrehzahl auf 1400/min. Dadurch erhöht sich auch im Stand, beispielsweise im Stau oder vor einer Ampel, die Abgastemperatur so stark, dass ein Verbrennen der Rußpartikel im Filter möglich ist. VW empfiehlt für solche Fälle eine Regenerationsfahrt von fünf bis 20 Minuten Dauer.

Meldet der Drucksensor hingegen eine Beladung von mehr als 70 Prozent, leuchten neben der Partikelfilterleuchte auch die Abgaswarnleuchte und die Fehlerlampe für die elektrische Gasbetätigung. Das Steuergerät reduziert die Motorleistung, und der Filter muss in der Werkstatt regeneriert werden.

Die Werkstatt-Regeneration erfolgt mithilfe der "Geführten Fehlersuche" des Werkstatt-Testers. Bei 100 Prozent ist die Grenzbeladung des Otto-Partikelfilters erreicht. Eine Regeneration ist unmöglich. Jetzt hilft nur ein Austausch.

Der motorferne Partikelfilter

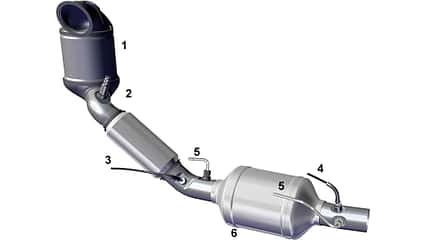

Abgasanlage mit Partikelfilter:1 Drei-Wege-Kat,2 Lambdasonde nach Kat,3 Temperaturgeber vor Partikelfilter,4 Temperaturgeber nach Partikelfilter,5 Anschlüsse zum Differenzdruckgeber Partikelfilter,6 Otto-Partikelfilter

Dieser Filter befindet sich am Fahrzeug-Unterboden. Das Abgassystem besteht aus dem motornahen Drei-Wege-Kat 1, einem Entkopplungselement 2 und anschließendem Partikelfilter 6 mit integriertem Kat. Bedingt durch den Abstand zum Verbrennungsmotor ist die Temperatur im OPF moderat, vorteilhaft, um das "Altern" dieses Bauteils zu verzögern.

Beim motornahen OPF wird die Beladung mithilfe des Drucksensor-Signals durch das Steuergerät berechnet. Beim Unterboden-OPF erkennt der Differenzdruckgeber die Beladung und sorgt mithilfe eines SENT-Signals (Single Edge Nibbel Transmission) für die Regeneration. Beim SENT-Protokoll handelt es sich um eine digitale Kommunikation zwischen dem Steuergerät und den Sensoren. Die Daten werden in Einheiten von 4 Bit = 1 Nibble übertragen.

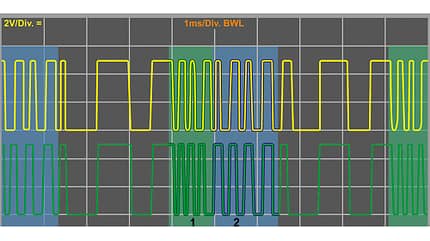

SENT-Signal des Differenzdruckgebers eines OPF

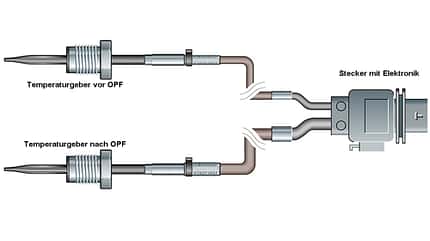

Das Bild zeigt ein SENT-Signal für einen Temperatursensor vor und nach dem Partikelfilter, übertragen ans Motorsteuergerät von einem Kompaktstecker mit Sensorelektronik.

Temperatursensoren mit Kompaktstecker

Schaltbare Abgasklappen

Zur Darstellung eines sportwagentypischen Sounds und zugleich zur Einhaltung aktueller Geräuschgrenzwerte stattet Audi seinen 2,5l-TSFI mit einer Schalldämpferanlage mit schaltbaren Abgasklappen aus.

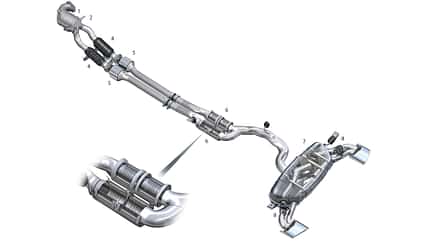

Abgasanlage des Audi 2,5l-TFSI mit Klappenauspuff:1 Vorkatalysator,2 Sprung-Lambdasonde,3 Breitband-Lambdasonde,4 Flexrohr,5 Nachkatalysator,6 Absorptions-Schalldämpfer als Vorschalldämpfer,7 Reflexions-Schalldämpfer als Nachschalldämpfer,8 Abgasklappen-Steuereinheit

Die Abgase durchströmen den motornahen Vorkatalysator 1, um dann zweiflutig die motorfernen Nachkatalysatoren 5 zu passieren. Nachgeschaltet sind ebenfalls zwei Vorschalldämpfer 6. Den Abschluss bildet der quer angeordnete Nachschalldämpfer 7 mit Abgasklappen in den rechts und links liegenden Endrohren.

Im Leerlauf sind beide Abgasklappen geschlossen. Mit steigender Drehzahl öffnet pulswellenmoduliert zuerst die rechte, zu einem späteren Zeitpunkt die linke Klappe. Das Ergebnis ist ein sportlicher Fahrzeug-Sound. Die Steuerung der Abgasklappen konnte der Fahrer über einen Motor-Sound-Taster auf der Mittelkonsole beeinflussen.

Fazit

Gegenüber den früheren Hauptaufgaben, der Abgasableitung und Schallverminderung, haben sich moderne Abgassysteme vornehmlich die Abgasreinigung, aber auch das Sounddesign zur Aufgabe gemacht. Während bei früheren Fahrzeugen eine möglichst glatte und turbulenzfreie Rohrführung im Fokus stand, bleibt heute kaum ein Stück Rohr ungenutzt. Aktuelles technisches Paradestück ist etwa die aufwendige, mit zweimal zwei Katalysatoren und Partikelfiltern ausgestattete Kompakt-Hochleistungsabgasanlage der aktuellen Porsche-911-Generation.

B12

Kompakte Abgasanlage des aktuellen Porsche 911 mit Turboladern, Klappensteuerung und motornahen Partikelfiltern

Weit aufwendiger in Konstruktion und Betrieb sind gegenüber den hier beschriebenen Abgassystemen für Ottomotoren Systeme für Dieselantriebe.